So ermitteln Sie die Leistung in einem Wechselstromkreis

Wechselstrom ist nicht dasselbe wie Gleichstrom. Jeder weiß, dass Gleichstrom in der Lage ist, eine aktive Last R zu erwärmen. Und wenn man beginnt, einen Stromkreis mit einem Kondensator C mit Gleichstrom zu versorgen, wird dieser Kondensator, sobald er aufgeladen ist, keinen Strom mehr durch den Stromkreis leiten.

Die Spule L in einem Gleichstromkreis kann sich normalerweise wie ein Magnet verhalten, insbesondere wenn sie einen ferromagnetischen Kern enthält. In diesem Fall unterscheidet sich die Spulenleitung mit einem aktiven Widerstand in keiner Weise von dem Widerstand R, der in Reihe mit der Spule geschaltet ist (und den gleichen Wert wie der ohmsche Widerstand der Spulenleitung hat).

So oder so, in einem Gleichstromkreis, in dem die Last nur aus passiven Elementen besteht, transiente Prozesse Sie enden fast, sobald sie mit der Nahrungsaufnahme beginnt, und sind nicht mehr sichtbar.

Wechselstrom- und Blindstromelemente

Was einen Wechselstromkreis betrifft, so sind darin Transienten von größter, wenn nicht sogar entscheidender Bedeutung, und jedes Element eines solchen Stromkreises ist nicht nur in der Lage, Energie in Form von Wärme oder mechanischer Arbeit abzuleiten, sondern auch in der Lage, die geringste Energie abzugeben Die Ansammlung von Energie in Form eines elektrischen oder magnetischen Feldes beeinflusst den Strom und verursacht eine Art nichtlineare Reaktion, die nicht nur von der Amplitude der angelegten Spannung, sondern auch von der Frequenz des durchgelassenen Stroms abhängt.

Bei Wechselstrom wird die Leistung also nicht nur in Form von Wärme an den aktiven Elementen abgegeben, sondern ein Teil der Energie wird sukzessive gespeichert und dann wieder an die Stromquelle zurückgegeben. Das bedeutet, dass kapazitive und induktive Elemente dem Durchgang von Wechselstrom widerstehen.

Im Kreislauf sinusförmiger Wechselstrom Der Kondensator wird zunächst für die halbe Periode aufgeladen und entlädt sich in der nächsten halben Periode, wodurch die Ladung an das Netz zurückgegeben wird, und so weiter in jeder halben Periode der Netzsinuswelle. Eine Induktivität in einem Wechselstromkreis erzeugt während des ersten Viertels einer Periode ein Magnetfeld, und während das nächste Viertel dieses Magnetfelds abnimmt, kehrt die Energie in Form eines Stroms zur Quelle zurück. So verhalten sich rein kapazitive und rein induktive Lasten.

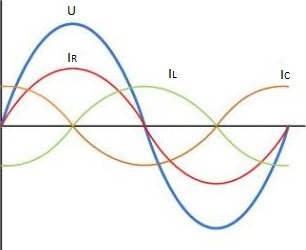

Bei einer rein kapazitiven Last eilt der Strom der Spannung um ein Viertel der Periode der Netzsinuswelle voraus, d. h. trigonometrisch betrachtet um 90 Grad (wenn die Spannung im Kondensator ein Maximum erreicht, ist der Strom durch ihn Null). , und wenn die Spannung beginnt, Null zu überschreiten, ist der Strom im Lastkreis maximal).

Bei einer rein induktiven Last eilt der Strom der Spannung um 90 Grad nach, also um ein Viertel der Sinusperiode (bei maximaler Spannung an der Induktivität beginnt der Strom erst anzusteigen). Bei einer rein aktiven Last eilen Strom und Spannung zu keinem Zeitpunkt hintereinander her, d. h. sie sind streng phasengleich.

Gesamt-, Blind- und Wirkleistung, Leistungsfaktor

Es stellt sich heraus, dass, wenn die Last im Wechselstromkreis nicht perfekt aktiv ist, zwangsläufig Blindkomponenten darin vorhanden sind: solche mit induktivem Anteil der Wicklungen von Transformatoren und elektrischen Maschinen, Kondensatoren und andere kapazitive Elemente mit kapazitivem Anteil, sogar nur die Induktivität der Drähte usw. .n.

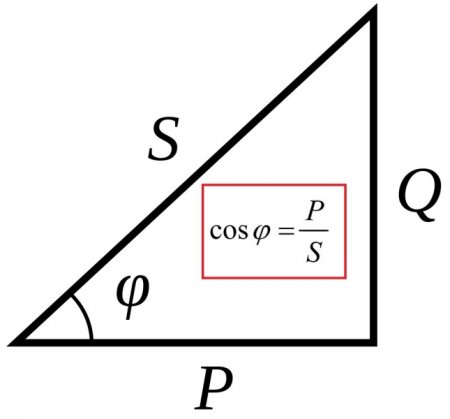

Infolgedessen sind Spannung und Strom in einem Wechselstromkreis phasenverschoben (nicht in der gleichen Phase, was bedeutet, dass ihre Maxima und Minima nicht genau mit dem Maximum – mit dem Maximum und das Minimum mit dem Minimum – übereinstimmen) und Es gibt immer eine gewisse Verzögerung des Stroms gegenüber der Spannung um einen bestimmten Winkel, der üblicherweise als Phi bezeichnet wird. Und die Größe des Kosinus heißt Phi Leistungsfaktor, da der Kosinus Phi eigentlich das Verhältnis der im Lastkreis unwiederbringlich verbrauchten Wirkleistung R zur Gesamtleistung S ist, die notwendigerweise durch die Last fließt.

Die Wechselspannungsquelle liefert die Gesamtleistung S an den Lastkreis, ein Teil dieser Gesamtleistung wird jedes Viertel der Periode wieder zur Quelle zurückgeführt (der Teil, der zurückkommt und hin- und herwandert, wird als reaktive Komponente Q), und ein Teil wird in Form von Wirkleistung P verbraucht – in Form von Wärme oder mechanischer Arbeit.

Damit eine Last, die reaktive Elemente enthält, wie vorgesehen funktioniert, muss sie von einer elektrischen Energiequelle mit voller Leistung gespeist werden.

So berechnen Sie die Scheinleistung in einem Wechselstromkreis

Um die Gesamtleistung S der Last im Wechselstromkreis zu messen, genügt es, den Strom I und die Spannung U bzw. deren durchschnittliche (effektive) Werte zu multiplizieren, die mit einem Wechselstrom-Voltmeter und -Amperemeter leicht zu messen sind ( Diese Geräte zeigen genau den durchschnittlichen Effektivwert an, der für ein Zweileiter-Einphasennetz 1,414-mal kleiner als die Amplitude ist. Auf diese Weise wissen Sie, wie viel Strom von der Quelle zum Empfänger fließt. Die Durchschnittswerte werden genommen, weil in einem herkömmlichen Netz der Strom sinusförmig ist und wir jede Sekunde den genauen Wert der verbrauchten Energie ermitteln müssen.

So berechnen Sie die Wirkleistung in einem Wechselstromkreis

Ist die Last rein aktiver Natur, handelt es sich beispielsweise um eine Heizwendel aus Nichrom oder eine Glühlampe, dann kann man einfach die Messwerte von Amperemeter und Voltmeter multiplizieren, das ergibt den Wirkstromverbrauch P. Aber wenn Da die Last aktiv-reaktiv ist, muss für die Berechnung der Kosinus Phi, d. h. der Leistungsfaktor, bekannt sein.

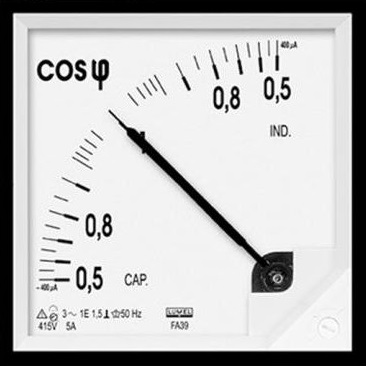

Spezielles elektrisches Messgerät – Phasenmesser, ermöglicht Ihnen die direkte Messung des Kosinus-Phi, d. h. den numerischen Wert des Leistungsfaktors. Wenn man den Kosinus Phi kennt, muss man ihn noch mit der Gesamtleistung S multiplizieren, deren Berechnungsmethode im vorherigen Absatz beschrieben ist. Dabei handelt es sich um die Wirkleistung, den Wirkanteil der vom Netz verbrauchten Energie.

So berechnen Sie die Blindleistung

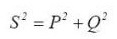

Um die Blindleistung zu ermitteln, reicht es aus, die Folgerung des Satzes des Pythagoras zu verwenden, das Leistungsdreieck festzulegen oder einfach die Gesamtleistung mit der Sinuskurve zu multiplizieren.