Motorsteuerkreise in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit

Bei der Motorsteuerung wird die Drehzahl in Abhängigkeit von der Rotordrehzahl des Motors überwacht, um deren Änderung auf die entsprechenden Stellglieder zu beeinflussen.

Bei der Motorsteuerung wird die Drehzahl in Abhängigkeit von der Rotordrehzahl des Motors überwacht, um deren Änderung auf die entsprechenden Stellglieder zu beeinflussen.

In Motorstart-Steuerkreisen können Drehzahlregelrelais oder kleine elektrische Messgeneratoren verwendet werden. Aufgrund der Komplexität des Designs, der hohen Kosten und der unzureichenden Zuverlässigkeit werden sie für diese Zwecke jedoch äußerst selten eingesetzt. Daher wird die Motordrehzahl durch indirekte Methoden gesteuert. Bei Asynchron- und Synchronmotoren wird die Drehfrequenz durch die EMK und Frequenz des Rotorstroms gesteuert, bei Gleichstrommotoren durch die Anker-EMK.

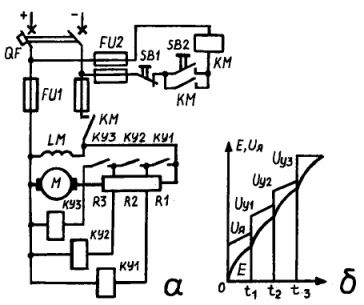

In Abb. In Abb. 1, a und b zeigen Schemata für den automatischen Start eines parallel erregten Gleichstrommotors in Abhängigkeit von der Rotationsfrequenz und in Abhängigkeit von der EMK und der Ankerspannung ab dem Startzeitpunkt. Die Steuerung der Rotationsfrequenz erfolgt durch Messung der EMF des Motors, die proportional zur Rotationsfrequenz variiert.

Reis. 1.Steuerkreise in Abhängigkeit von der Drehzahl: a und b – Schaltung und Anlaufdiagramm eines parallel erregten Gleichstrommotors

Da die EMK proportional zur Motordrehzahl ist, erfolgt die automatische Einschaltung der einzelnen Stufen des Startwiderstands bei einer bestimmten Größe der Betätigungsspannung der Beschleunigungsschütze KM1, KM2 und KMZ, die jeweils auf einen bestimmten Rückzug eingestellt sind Wert. Durch Drücken des Anlassers Tasten SB2 schaltet das KM-Leitungsschütz ein. Alle Widerstände R1, R2, R3 werden in Reihe mit der Ankerwicklung geschaltet und begrenzen den Strom.

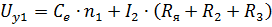

Bei einer bestimmten Drehzahl n1 liegt die Spannung Uy1 an der Spule des Schützes K1

wo Hier Dies ist der Koeffizient der Maschine.

Wenn Uy1 gleich der Pulldown-Spannung ist, wird das Schütz KM1 aktiviert und der Widerstand R1 kurzgeschlossen. Eine weitere Erhöhung der Drehzahl bis zur Drehung von N2 und N3 führt zu einem Spannungsanstieg an den Spulen der Schütze K2 und einem Kurzschluss

In diesem Fall arbeiten die Schütze K2 und der Kurzschluss in Reihe und schließen die Widerstände R2 und R3 kurz. Nach dem Kurzschließen des Widerstands R3 ist der Startvorgang abgeschlossen und der Motor kann lange laufen.

Die EMK im Rotorkreis des Induktionsmotors ist proportional zum Schlupf, d. h. E2s = E2s. Hier ist E2 die EMK eines stationären Rotors.

Je geringer der Schlupf, desto geringer die EMK, also desto höher die Rotordrehzahl des Motors. Um den Start von Wechselstrommotoren mit gewickeltem Rotor zu steuern, werden Relais verwendet, die den Wert der EMF im Rotorkreis steuern.Die entsprechenden Geräte (Relais, Schütze), die die Anlaufwiderstände kurzschließen, sind auf diese Spannungen abgestimmt.

Für die Regelung von Asynchronmotoren und Synchronmotoren mit gewickeltem Rotor kann das Frequenzverfahren auch in Abhängigkeit von der Drehzahl eingesetzt werden. Diese Methode basiert auf der bekannten Abhängigkeit der Frequenz des Rotorstroms f2 von der Drehfrequenz des Statorfeldes n0 und des Rotors n2, d.h.

Da jede Rotorgeschwindigkeit einem bestimmten f2-Wert entspricht, wirkt ein auf diese Frequenz eingestelltes und mit dem Rotorkreis des Motors verbundenes Relais auf den Spulenkreis des Schützes. Das Schütz schließt die Widerstandsstufen bei einer bestimmten Geschwindigkeit kurz.

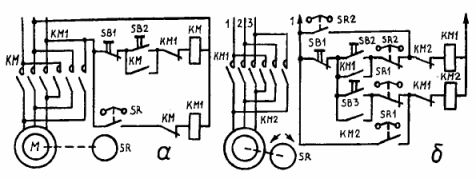

Die Bremsung durch gegenläufige Motoren erfolgt geschwindigkeitsabhängig Geschwindigkeitsregelrelais SR. In Abb. 2, a, b zeigen Beispiele für das Stoppen von Asynchronmotoren durch Opposition.

Reis. 2. Schemata zum Stoppen von Asynchronmotoren mittels Opposition: a – nicht umkehrbar; b - reversibel

Werfen wir einen Blick darauf, wie diese Schemata funktionieren.

Durch Drücken der SB2-Taste wird die Spule des Schützes KM eingeschaltet (siehe Abb. 2, a), wodurch die Leistungskontakte geschlossen und die SB2-Taste blockiert werden. Gleichzeitig trennt der Kontakt des Öffnungsblocks KM im Stromkreis der Spule des Bremsschützes KM1 und des Drehzahlregelrelais SR diese vom Netz. Wenn der Motorrotor eine bestimmte Drehzahl erreicht, schließt der SR-Kontakt, das KM1-Schütz wird dadurch jedoch nicht mehr aktiviert. Der Motor läuft normal weiter.

Das Stoppen des Motors mit einer gegenschaltenden Bremse erfolgt durch Drücken der SB-Taste.Gleichzeitig wird die Spule des Schützes KM neutralisiert, seine Hauptkontakte verschwinden und trennen den Motor vom Netz. Der KM-Öffnungskontakt im Bremsschützkreis von KM1 wird geschlossen. Da in diesem Moment der Kontakt des Drehzahlregelrelais SR geschlossen ist, die Hauptkontakte des Bremsschützes sofort eingeschaltet und die Statorwicklung auf Rückwärtsgang geschaltet wird, beginnt sich das Magnetfeld in die entgegengesetzte Richtung zu drehen, d.h. Durch Gegenschaltung wird die Drehung des Rotors und des Motors gestoppt. Die Drehzahl des Rotors nimmt ab und bei einem bestimmten kleinen Wert öffnen sich seine Kontakte des RKS-Drehzahlregelrelais und trennen den Motor vom Netz.

Bei der Rückwärtssteuerung mit entgegengesetzter Bremsung (Abb. 2, b) wird der Motor durch Drücken der Taste SB1 vorwärts gestartet, die durch Schließen des Stromkreises der Spule des Schützes KM1 dafür sorgt, dass der Motor mit dem verbunden ist Netzwerk. Der Motorrotor beginnt sich zu drehen und wenn er eine bestimmte Drehzahl erreicht, schließt der Schließkontakt SR1 des Drehzahlregelrelais und der Öffnungskontakt SR2 öffnet sich.

Das Einschalten der Spule des Schützes KM2 erfolgt nicht, da der Öffnungskontakt des Schützes KM1 seinen Stromkreis unterbrochen hat. In dieser Position läuft der Motor weiter, bis die SB-Taste gedrückt wird. Beim Drücken der SB-Taste wird der Stromkreis der Spule KM1 ausgeschaltet. Dadurch wird der Öffnerkontakt KM1 geschlossen und der Spulenkreis des Schützes KM2 wird mit Strom versorgt.

Die Statorwicklung des Motors schaltet sich in den Rückwärtsgang ein. Da sich der Rotor aufgrund der Trägheit weiterhin in die gleiche Richtung dreht, kommt es zu einer Gegenbremsung.Wenn die Drehzahl auf einen bestimmten kleinen Wert sinkt, öffnet das Drehzahlregelrelais seinen Kontakt SR1, das Schütz KM2 schaltet ab und trennt den Motor vom Netz.

Um den Motor im Rückwärtsgang zu starten, drücken Sie die SB2-Taste. Der gesamte Vorgang ähnelt dem beschriebenen. Jetzt übernimmt das KM1-Schütz die Rolle des Bremsschützes und die SR2-Kontakte des Geschwindigkeitsregelrelais steuern den Bremsvorgang.

Der automatische Start eines Synchronmotors ist mit bekannten Schwierigkeiten verbunden, da in diesem Fall nicht nur der Anlaufstrom begrenzt, sondern auch die Maschine mit dem Netzwerk synchronisiert werden muss.

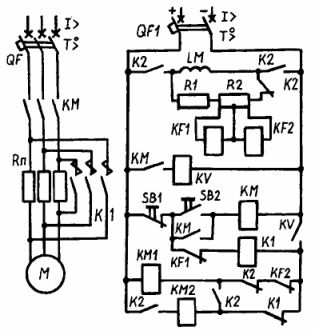

Die Steuerschaltung für einen Synchronmotor mit geringer Leistung ist in Abb. dargestellt. 3. Die Begrenzung des Einschaltstroms erfolgt durch aktive Widerstände in der Statorwicklung. Schalten Sie vor dem Starten des Motors die automatischen Eingangsschalter QF und QF1 des Wechsel- und Gleichstromnetzes ein, die maximalen und thermischen Schutz bieten. Durch Drücken der Starttaste SB2 wird die Spule des Schützes KM eingeschaltet und die Statorwicklung des Synchronmotors über die Hauptkontakte von KM über die Startwiderstände Rn mit dem Netzwerk verbunden. Die Spule ist selbsthemmend und ihr Kontakt im Gleichstromkreis umfasst das Verriegelungsrelais KV, dessen Schließkontakt beim Schließen die Spulen der Schütze K1 und K2 zum Einschalten vorbereitet.

Die Frequenzrelais KF1 und KF2 im Erregerkreis des LM-Rotors arbeiten abhängig von der Motordrehzahl. Beim Start, wenn der Rotorschlupf am größten ist, öffnen die Öffnerkontakte der Relais KF1 und KF2.Das Öffnen der Spulen erfolgt, bevor das KV-Sperrrelais einschaltet und die K1-Spule keinen Strom erhält. Die Relaiskontakte KF1 und KF2 schließen wieder, wenn die Motordrehzahl entsprechend der Relaisregelung synchron ca. 60-95 % erreicht.

Nach dem Schließen der Kontakte des Relais KF1 schaltet sich die Spule des Schützes K1 ein, seine Kontakte im Hauptstromkreis schließen die Anlaufwiderstände Rp kurz und der Stator schaltet auf die volle Netzspannung ein. Beim Schließen der offenen Kontakte des Relais KF2 entsteht ein Stromkreis zur Versorgung der Spule des Schützes K2, unabhängig vom Schütz K1, dessen Kontakt bei einer Drehzahl von ca. 60 % der Synchrondrehzahl öffnet.

Das Schütz K2 hat zwei Wicklungen: eine Hauptwicklung, die KM1 zieht, und die zweite Wicklung KM2, die zum Lösen der mit dem Schütz versehenen Sperre dient. Nach dem Einschalten der Aufwickelspule KM1 schließen die Schließkontakte K2 im Erregerkreis und die Öffnerkontakte K2 öffnen, wodurch die Rotorwicklung von den Entladewiderständen R1 und R2 getrennt und der Rotor mit dem Gleichstromnetz verbunden wird.

Reis. 3. Synchronmotor-Steuerungsschema

Die Kontakte des Schützes K2 arbeiten in der folgenden Reihenfolge. Der Schließerkontakt K2 öffnet im Versorgungsstromkreis der Aufnehmerspule, die Sperrwirkung hält das Schütz jedoch unter Spannung. Die Schließkontakte K2 schließen im Versorgungsstromkreis der beiden Spulen und im Stromkreis der Spule KM2 und bereiten den Stromkreis für das spätere Einschalten vor. Spule K2 wird stromlos, sobald der Verriegelungsmechanismus von Spule KM2 gelöst wird. Durch Drücken der Taste SB1 wird der Motor vom Netz getrennt.Spule K1 gibt ihren Öffnungskontakt im Stromkreis von Spule KM2 frei, wodurch die Verriegelung freigegeben und Spule KM1 ausgeschaltet wird, woraufhin der Stromkreis in seine ursprüngliche Position zurückkehrt.