Motorsteuerkreise als Funktion der Zeit

Diese Art der Steuerung wird verwendet, wenn alle Schaltvorgänge im Stromkreis des Elektromotors zu bestimmten Zeitpunkten erfolgen, beispielsweise bei der Automatisierung des Startvorgangs von Elektromotoren ohne Überwachung der Drehzahl oder des Stroms. Die Dauer der Intervalle wird durch die Zeitrelaiseinstellungen bestimmt und kann angepasst werden.

Diese Art der Steuerung wird verwendet, wenn alle Schaltvorgänge im Stromkreis des Elektromotors zu bestimmten Zeitpunkten erfolgen, beispielsweise bei der Automatisierung des Startvorgangs von Elektromotoren ohne Überwachung der Drehzahl oder des Stroms. Die Dauer der Intervalle wird durch die Zeitrelaiseinstellungen bestimmt und kann angepasst werden.

Aufgrund der Einfachheit und Zuverlässigkeit der Massenproduktion elektromagnetischer und elektronischer Zeitrelais erlangte die Zeitsteuerung in der Branche die größte Verbreitung.

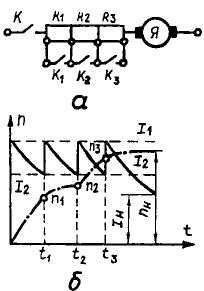

Also, aus Abb. Aus den Abbildungen 1, a und b ist ersichtlich, dass durch das Schließen des Kontakts K des Netzschützes der gesamte Widerstand des Rheostaten in den Ankerkreis einbezogen wird, gleich R1 + R2 + R3, und die Einbeziehung der Anlaufwiderstandsabschnitte kann in bestimmten Zeitabständen t1, t2 und t3 bei bestimmten Motordrehzahlen n1, n2, n3 auftreten und wenn der Einschaltstrom auf den eingestellten Wert I2 absinkt. Die Zeitintervalle werden so gewählt, dass bei jedem weiteren Kurzschluss des Widerstands der Motorstrom den zulässigen Wert I1 nicht überschreitet.

Wenn der Motor von n = 0 auf n1 beschleunigt, sinkt der Strom aufgrund einer Zunahme der hinteren elektromotorischen Kraft auf I2. Nach einem Zeitintervall t1 schließt der Kontakt K1 und überbrückt den Widerstand R1, was zu einer Verringerung des Widerstands des Rheostaten an R2 + R3, einem erneuten Anstieg des Stroms an I1 usw. führt. Am Ende des Starts beschleunigt der Motor auf die Nenndrehzahl, der Anlaufwiderstand wird vollständig entfernt.

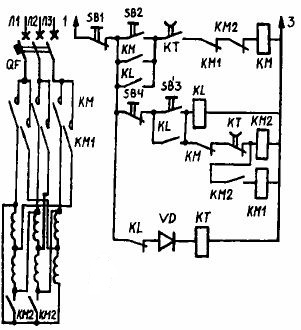

Reis. 1. Motorsteuerkreise als Funktion der Zeit: a – Anlaufwiderstand des Gleichstrommotors, b – Anlaufdiagramm

Betrachten Sie einige Motorsteuerkreise als Funktion der Zeit.

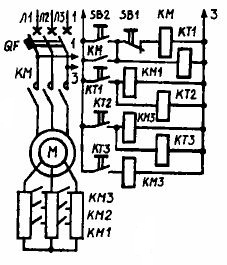

Bei der zeitabhängigen Steuerung eines Induktionsmotors mit bewickeltem Rotor (Abb. 2) wird die zum Kurzschließen einzelner Stufen des Anlaufrheostaten erforderliche Zeitverzögerung durch Pendelzeitrelais bereitgestellt, deren Anzahl gleich der Anzahl ist Schritte. Das Schema funktioniert wie folgt.

Reis. 2. Steuerschaltung als Funktion der Zeit eines Induktionsmotors mit gewickeltem Rotor

Wenn Sie auf klicken Taste SB1 versorgt die Schützspule auf der KM-Leitung mit Strom, die den Motorstator mit dem Stromnetz verbindet. Gleichzeitig wird der Ausgangswiderstand vollständig eingeführt. Zusammen mit dem Schütz wird das Zeitrelais KT1 eingeschaltet, das nach einer bestimmten Zeitspanne den Kontakt im Stromkreis der Spule des Schützes KM1 schließt.

Der Schütz betätigt und schließt den ersten Abschnitt des Rheostaten, um den Rotor zu starten. Gleichzeitig schaltet das Zeitrelais KT2 ein, das seine Kontakte verzögert schließt und die Spule KM2 und das Zeitrelais KTZ einschaltet. Die Kontakte des Schützes KM2 schließen die zweite Stufe KM2 des Anlaufwiderstands kurz.Darüber hinaus wird zeitverzögert der Kontakt des KTZ-Relais ausgelöst, wodurch die KMZ-Wicklung eingeschaltet wird, wodurch die letzte Stufe des KMZ-Anlaufwiderstands kurzgeschlossen wird und der Motor auch in Zukunft weiterarbeitet ein Eichhörnchenrotor.

Durch Drücken der SB-Taste wird der Motor gestoppt und bei Überlastung durch Loslassen des QF-Schalters der Motor abgeschaltet. Dadurch werden das Netzschütz, sein Hilfskontakt KM sowie alle Beschleunigungsschütze und zeitverzögerten Zeitrelais ausgeschaltet. Die Kette ist für den nächsten Zyklus bereit.

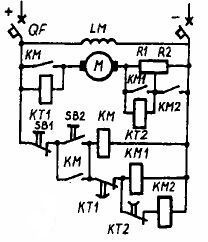

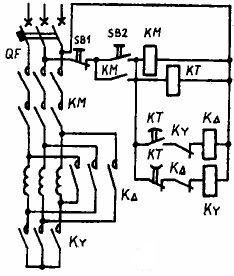

Um die Leerlaufdrehzahl eines Induktionsmotors mit erhöhter Leistung durch Umschalten der Statorwicklung von Stern auf Dreieck zu starten, können Sie das Diagramm in Abb. verwenden. 3. Die Umschaltung in diesem Stromkreis erfolgt automatisch zeitabhängig. Durch Drücken der Taste SB2 wird die Statorwicklung über das Schütz KM mit dem Netz verbunden. Gleichzeitig werden das Zeitrelais KT und die Spule KY an das Netzwerk angeschlossen, das die Statorwicklung über drei Kontakte im Stromkreis mit einem Stern verbindet.

Reis. 3. Zeitabhängige Steuerschaltung eines Induktionsmotors durch Umschalten von Y auf Δ

Der Motor startet und beschleunigt bei reduzierter Spannung. Nach einem vorgegebenen Zeitintervall schaltet das KT-Relais das KY-Schütz aus und die Spule des KΔ-Schützes ein, das die Statorwicklung mit dem Dreieck verbindet. Da sich im Stromkreis der Spule K∆ ein Hilfskontakt KY befindet, kann das Schließen des Schützes K∆ nicht vor dem Schließen des Schützes KMY erfolgen.

Das schrittweise Anlaufen von Induktionsmotoren mit mehreren Drehzahlen ist wirtschaftlicher und erfolgt zeitabhängig.Betrachten wir ein Beispiel für den schrittweisen Start eines Motors mit zwei Drehzahlen und einer einzigen Wicklung (Abb. 4). Die Statorwicklung geht mit doppelter Geschwindigkeit von Dreieck auf Doppelstern um.

Reis. 4. Steuerkreis als Funktion der Startzeit des Induktionsmotorschritts

Das Einschalten des Motors erfolgt über das Schütz KM in die erste Geschwindigkeitsstufe und über die Schütze KM2 und KM1 in die zweite. Um den Motor auf die erste Geschwindigkeit einzuschalten, werden durch Drücken der Taste SB2 die Spule des Schützes KM und seine Leistungskontakte KM im Hauptstromkreis eingeschaltet. Die im Dreieck geschaltete Statorwicklung ist an das Netzwerk angeschlossen. Die Spule des Zeitrelais KT ist erregt und sein Schließkontakt (im Stromkreis der Spule KM) ist geschlossen.

Ein schrittweiser Start des Motors mit der zweiten Drehzahl erfolgt über ein Zwischenrelais K, dessen Stromkreis durch den Startknopf SB3 geschlossen wird. Die K-Schließkontakte überbrücken die beiden Starttasten und der K-Öffnungskontakt schaltet das KT-Zeitrelais ab. Der Schließkontakt KT im Stromkreis der Spule KM schaltet mit einer Rücklaufverzögerung ab, wodurch sich die Spule KM in der ersten Anlaufphase als geschlossen erweist und der Motor mit der ersten Drehzahl einschaltet.

Ein schrittweiser Start des Motors mit der zweiten Drehzahl erfolgt über ein Zwischenrelais K, dessen Stromkreis durch den Startknopf SB3 geschlossen wird. Die K-Schließkontakte überbrücken die beiden Starttasten und der K-Öffnungskontakt schaltet das KT-Zeitrelais ab. Der Schließkontakt KT im Stromkreis der Spule KM schaltet mit einer Rücklaufverzögerung ab, wodurch sich die Spule KM in der ersten Anlaufphase als geschlossen erweist und der Motor mit der ersten Drehzahl einschaltet.

Der Kontakt des KM-Blocks im Stromkreis der Spulen KM2 und KM1 öffnet. Diese Spulen werden auch vom offenen Kontakt KT getrennt, der bei der Rückkehr verzögert ist. Nach einer bestimmten Zeit schaltet der Schließkontakt KT die Spule KM aus und sein Öffnungskontakt schaltet die Spulen der Schütze der zweiten Drehzahl KM1 und KM2 ein. Ihre Hauptkontakte im Versorgungsstromkreis schalten die Statorwicklung auf Doppelstern um und verbinden sie mit dem Netz.

Daher beschleunigt der Motor zunächst in den ersten Gang und schaltet dann automatisch in den zweiten Gang. Beachten Sie, dass die vorläufige Verbindung der Statorwicklung zu einem Doppelstern und ihre anschließende Einbindung in das Netzwerk zunächst durch Einschalten von zwei Schließkontakten der Stromversorgung KM2 und dann von drei Schließhauptkontakten KM1 erfolgt. Eine solche Schaltfolge wird dadurch erreicht, dass die Spule KM1 über den Kontakt des Schließblocks KM2 an Spannung gelegt wird. Der Motor wird durch Drücken der Taste „Stopp“ gestoppt, die im Diagramm mit dem Buchstaben SB1 gekennzeichnet ist.

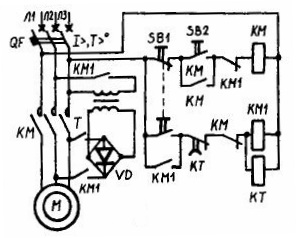

In Abb. 5 zeigt ein Diagramm des automatischen Starts eines parallel erregten Gleichstrommotors als Funktion der Zeit. Durch das Schließen des QF-Leistungsschalters wird der Motor für den Start vorbereitet. Der Strom fließt durch den Stromkreis bestehend aus der Wicklung des Zeitrelais KT1, dem Anker des Motors M und zwei Stufen des Anlaufwiderstands R1 + R2.

Reis. 5. Regelkreis als Funktion der Zeit eines erregten Gleichstrommotors

Aufgrund des hohen Widerstands der Spule des Relais KT1 ist der Strom in diesem Stromkreis sehr gering und hat keinen Einfluss auf den Motor, aber das Relais selbst wird ausgelöst und sein offener Kontakt im Stromkreis des Schützes KM1 öffnet. In der Spule des zweiten Zeitrelais KT2, parallel zum Widerstand R1 geschaltet, verzweigt sich ein so kleiner Strom, dass er nicht eingeschaltet werden kann. Die LM-Feldwicklung des Motors schaltet sich ebenfalls ein.

Durch Drücken der Taste SB2 wird der Motor gestartet. Gleichzeitig wird das Schütz KM und sein Kontakt im Ankerkreis des Motors eingeschaltet. Der große Anlaufstrom wird durch zwei Rheostatstufen R1 und R2 begrenzt.Ein Teil dieses Stroms wird in die Spule des KT2-Relais eingezweigt und öffnet bei Betätigung seinen KT2-Kontakt im KM2-Schützkreis. Gleichzeitig mit dem Schließen des Ankerkreises M schließt der Arbeitskontakt des Schützes KM die Spule des Relais KT1 kurz.

Nach einer bestimmten Zeitspanne, wenn das Relais zurückkehrt, schließt KT1 seinen KT1-Kontakt im KM1-Schützkreis. Dieses Schütz schließt mit seinem Arbeitskontakt KM1 die erste Stufe R1 des Anlaufwiderstands und die Wicklung des Zeitrelais KT2 kurz. Mit einer Rücklaufverzögerung schalten seine Arbeitskontakte KT2 das Schütz KM2 ein, das mit seinen Arbeitskontakten KM2 die zweite Stufe R2 des Anlaufwiderstands kurzschließt. Damit ist der Motorstart abgeschlossen.

Wenn die Taste SB1 gedrückt wird, löst das KM-Schütz aus und trennt seinen Hauptkontakt im Ankerkreis. Der Anker bleibt unter Spannung, es stellt sich jedoch heraus, dass er in Reihe mit der Relaisspule KT1 geschaltet ist, wodurch ein kleiner Strom durch ihn fließt. Das Relais KT1 funktioniert, öffnet seinen Kontakt im Stromkreis der Schütze KM1 und KM2, sie schalten ab und öffnen ihre Kontakte, schließen die Widerstände R1 und R2 kurz. Der Motor stoppt, seine Feldwicklung bleibt jedoch mit dem Netz verbunden und somit ist der Motor für den nächsten Start vorbereitet. Die vollständige Abschaltung des Motors erfolgt durch Ausschalten des automatischen Eingangsschalters BB.

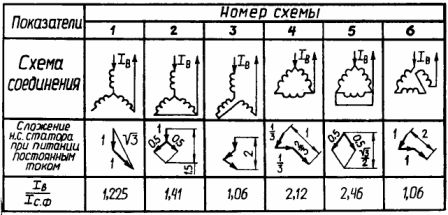

Auch das dynamische Bremsen von Motoren erfolgt zeitabhängig. Zum dynamischen Bremsen beispielsweise eines Induktionsmotors wird die Statorwicklung vom Wechselstromnetz getrennt und gemäß einem der in Tabelle 1 gezeigten Schemata an eine Gleichstromquelle angeschlossen.In der Forst- und Holzindustrie wird Gleichstrom aus speziellen Halbleitergleichrichtern gewonnen. In diesem Fall ist keine spezielle Gleichstromquelle erforderlich.

Beim Einschalten der Statorwicklung nach einem der Schemata (siehe Tabelle 1) entsteht in der Wicklung zum Gleichrichter ein stationäres Magnetfeld. In einem stationären Feld dreht sich der Rotor des Motors aufgrund der Trägheit weiter. In diesem Fall wird im Rotor des Motors eine Wechsel-EMK und ein Wechselstrom erzeugt, der ein magnetisches Wechselfeld anregt. Das sich ändernde Magnetfeld des Rotors erzeugt im Zusammenspiel mit dem stationären Feld des Stators ein Bremsmoment. Dabei wird die gespeicherte Bewegungsenergie des Rotors und des Antriebs in den Rotorkreisläufen in elektrische Energie und diese in Wärme umgewandelt.

Wärmeenergie wird vom Rotorkreislauf an die Umgebung abgegeben. Die im Rotor erzeugte Wärme heizt den Motor auf. Die freigesetzte Wärmemenge hängt vom Strom in der Statorwicklung ab, wenn diese mit Gleichstrom versorgt wird. Abhängig vom verwendeten Schema zum Einschalten der Statorwicklung bei Versorgung mit Gleichstrom ist das Verhältnis von Strom zu Phasenstrom des Stators unterschiedlich. Die Verhältnisse dieser Ströme für verschiedene Schaltschemata sind in einer Tabelle dargestellt. 1

Der dynamische Bremskreis eines Induktionsmotors ist in Abb. dargestellt. 6.

Reis. 6. Schema der dynamischen Bremsung eines Induktionsmotors

Durch Drücken der Starttaste SB1 schaltet das KM-Netzschütz den Motor an das Wechselstromnetz, sein Schließsperrkontakt schaltet die KM-Spule auf Eigenstromversorgung.Der Öffnerkontakt KM trennt den Versorgungsstromkreis des Bremsschützes KM1 und des Zeitrelais KT. Wenn die SB-Taste gedrückt wird, wird das KM-Netzschütz abgeschaltet und der KM1-Schützspulenkreis wird erregt.

Das Schütz KM1 schließt seine Kontakte KM1 in den Stromkreis von Transformator T und Gleichrichter V ein, wodurch die Statorwicklung mit Gleichstrom versorgt wird. Um ein zufälliges unabhängiges Schalten des Netzschützes zu verhindern, ist der Öffnungskontakt des Blocks KM1 mit seiner Spule KM in Reihe geschaltet. Gleichzeitig mit dem Bremsschütz wird das Zeitrelais KT eingeschaltet, das so konfiguriert ist, dass sein Öffnungskontakt KT aktiviert wird Schalten Sie die Spule KM1 und das Zeitrelais nach einem bestimmten Zeitintervall aus. Die Zeitrelaiseinstellung KT wird so gewählt, dass die Relaisbetätigungszeit tkt gleich der Summe aus der Motorverzögerungszeit tT und der korrekten Auslösezeit des Schützes KM1 ist.