Elektrische Schwingungen: Arten und Eigenschaften, Amplitude, Frequenz und Phase der Schwingungen

Schwingungen sind Vorgänge, die sich immer wieder oder in bestimmten Zeitabständen grob wiederholen. In Natur und Technik sind schwankende Prozesse weit verbreitet.

In der Elektrotechnik und Elektronik müssen sie sich mit den unterschiedlichsten Arten elektrischer Schwingungen auseinandersetzen, d. h. Schwankungen von Spannungen und Strömen. in verschiedenen Stromkreisensowie mechanische Schwingungen wie Vibrationen Mikrofonmembranen oder Lautsprecher.

Vibrationseigenschaften

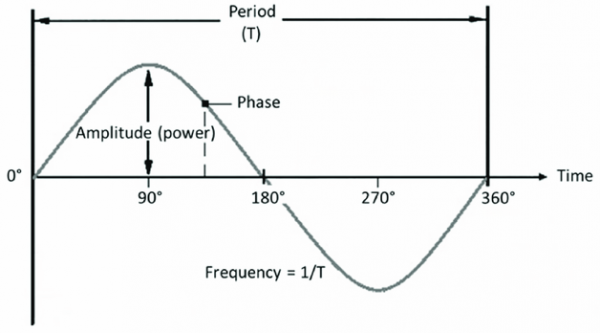

Schwingungen als sich wiederholende Prozesse zeichnen sich vor allem durch die größten Abweichungen aus, die der schwankende Wert bzw. erreicht Schwingungsamplitude, zweitens die Häufigkeit, mit der Wiederholungen derselben Zustände auftreten, oder Frequenz der Schwingung, und drittens, aus welchem Staat, was Prozessphase entspricht dem Zeitpunkt des Starts des Countdowns. Dieses letztgenannte Merkmal des Schwingvorgangs wird „Anfangsphase“ oder kurz „Phase“ genannt.

Streng genommen sind diese Konzepte nur auf bestimmte Arten von Schwingungen anwendbar, nämlich periodische und insbesondere sinusförmig… Die Begriffe: Amplitude, Frequenz und Phase werden jedoch im Allgemeinen im oben genannten Sinne auf jede Schwingung im Allgemeinen angewendet (siehe – Grundparameter von AC).

Schwingungseigenschaften (Amplitude, Periode, Frequenz und Phase):

Arten von Vibrationen

Je nachdem, was mit der Amplitude passiert, unterscheiden sich die Schwingungen:

-

stationär oder ungedämpft, dessen Amplitude sich im Laufe der Zeit nicht ändert;

-

amortisiert, dessen Amplitude mit der Zeit abnimmt;

-

nimmt zu, wobei die Amplitude mit der Zeit zunimmt;

-

Amplitudenmodulation, deren Amplitude mit der Zeit zu- und abnimmt.

Je nachdem, wie sich die Schwingungen zeitlich wiederholen, unterscheiden sich die Schwingungen:

-

periodisch, also solche, bei denen sich alle Zustände in bestimmten Abständen genau wiederholen;

-

annähernd periodisch, bei dem sich alle Zustände nur annähernd wiederholen, beispielsweise gedämpft oder frequenzmoduliert (also Schwingungen, deren Frequenz sich in bestimmten Grenzen ständig um einen bestimmten Wert ändert).

Sehen -Freie gedämpfte und erzwungene Schwingungen

Je nach Form werden Schwingungen unterschieden:

-

sinusförmig (harmonisch) oder nahezu sinusförmig;

-

Entspannung, deren Form sich deutlich von der Sinusform unterscheidet.

Schließlich unterscheidet man nach der Entstehung des Schwingvorgangs:

-

natürliche oder freie Schwingungen, die als Folge eines Schocks im System (oder allgemein einer Verletzung des Gleichgewichts des Systems) aufgetreten sind;

-

erzwungen, die als Folge einer längeren äußeren Schwingungseinwirkung auf das System entstehen, und Eigenschwingungen, die im System ohne äußere Einflüsse auftreten, aufgrund der Fähigkeit des Systems selbst, den Schwingungsprozess darin aufrechtzuerhalten.

Elektrische Schwingungen — Schwankungen von Strom, Spannung, Ladung, die in Stromkreisen, Schaltkreisen, Leitungen usw. auftreten. Die häufigsten Arten elektrischer Schwingungen sind die üblichen Wechselstrom, bei dem sich Spannung und Strom im Stromkreis periodisch ändern. Sie passieren mit einer Frequenz von 50 Hz. Solche relativ langsamen Schwingungen werden üblicherweise mit erhalten Elektrische Wechselstrommaschinen.

Schnelle Schwingungen werden durch spezielle Methoden erzeugt, unter denen sie in modernen Technologien die größte Rolle spielen elektronische Generatoren.

Abhängig von der Frequenz werden elektrische Schwingungen üblicherweise in zwei Gruppen eingeteilt: Niederfrequenz, deren Frequenz unter 15.000 Hz liegt, und Hochfrequenz, deren Frequenz über 15.000 Hz liegt. Dieser Grenzwert wurde gewählt, weil Vibrationen unter 15.000 Hz im menschlichen Ohr ein Schallempfinden hervorrufen, während Vibrationen über 15.000 Hz vom menschlichen Ohr nicht gehört werden können.

Oszillatorsysteme — Systeme, in denen Eigenschwingungen auftreten können.

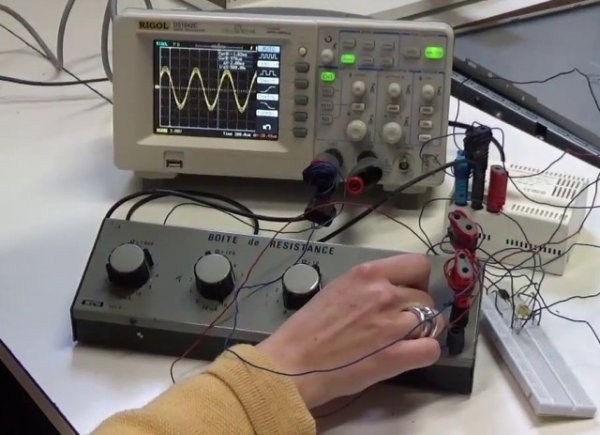

Oszillatorschaltung — ein Stromkreis, in dem elektrische Eigenschwingungen auftreten können, wenn das elektrische „Gleichgewicht“ darin gestört ist, also Anfangsspannungen oder -ströme entstehen.

Kette — ein normalerweise geschlossener Stromkreis. Dieser Begriff gilt jedoch auch für offene Stromkreise, nämlich Antennen. Um zwischen diesen beiden Arten von Schleifen zu unterscheiden, werden sie als geschlossen bzw. offen bezeichnet.Der Begriff „Kontur“ hat manchmal eine besondere Bedeutung. Ein Schwingkreis wird der Kürze halber oft einfach als „Schaltkreis“ bezeichnet.

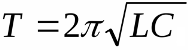

Damit in einem Stromkreis Eigenschwingungen auftreten, muss er über Kapazität und Induktivität verfügen, nicht über einen zu großen Widerstand. Die Frequenz der Eigenschwingungen im Stromkreis hängt vom Wert der Kapazität C und der Induktivität L ab. Je größer die Kapazität und Induktivität des Schwingkreises ist, desto niedriger ist die Frequenz seiner Eigenschwingungen (weitere Einzelheiten finden Sie hier – Oszillatorschaltung).

Die Frequenz der Eigenschwingungen im Stromkreis wird näherungsweise durch die sogenannte bestimmt nach Thomsons Formel:

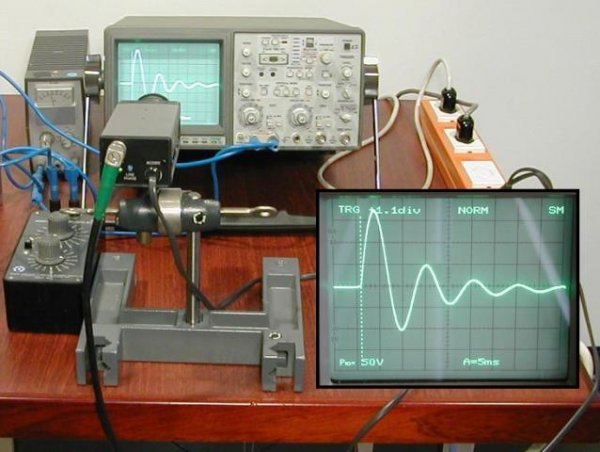

Da jeder Stromkreis über einen Widerstand verfügt, an dem Energieverluste auftreten und Wärme freigesetzt wird, werden die Eigenschwingungen im Stromkreis immer gedämpft. Mit anderen Worten: Der Schwingkreis gelangt durch einen gedämpften Schwingvorgang wieder ins elektrische „Gleichgewicht“.

Ist der Widerstand des Stromkreises sehr hoch, handelt es sich um einen aperiodischen Stromkreis, in dem keine Eigenschwingungen auftreten. Die in einem solchen Stromkreis erzeugten Anfangsspannungen und -ströme klingen ohne Schwingungen, sondern monoton ab. Mit anderen Worten: Wenn das elektrische „Gleichgewicht“ gestört ist, kehrt eine solche Schleife aperiodisch (dh ohne Schwingungen) in die „Gleichgewichts“-Position zurück.

Siehe auch zu diesem Thema:

Induktiv gekoppelte Schwingkreise

Kontinuierliche Schwingungen und parametrische Resonanz