Kranschutzausrüstung

Allgemeine Bedingungen zum Schutz der elektrischen Ausrüstung von Kranen vor Notsituationen

Je nach Verwendungszweck, Besonderheiten der Arbeit und Konstruktionsmerkmalen werden Kräne als Geräte mit erhöhter Gefahr eingestuft, was durch den eigentlichen Betrieb dieser Mechanismen an Standorten und in Räumlichkeiten erklärt wird, in denen sich Menschen und wertvolle Geräte am selben Ort befinden . Zeit.

Je nach Verwendungszweck, Besonderheiten der Arbeit und Konstruktionsmerkmalen werden Kräne als Geräte mit erhöhter Gefahr eingestuft, was durch den eigentlichen Betrieb dieser Mechanismen an Standorten und in Räumlichkeiten erklärt wird, in denen sich Menschen und wertvolle Geräte am selben Ort befinden . Zeit.

Die allgemeinen Anforderungen an die Sicherheit von Kranen und Kranelektroanlagen werden nach den „Regeln für die Errichtung und den sicheren Betrieb von Kranen“ und „Regeln für die Errichtung elektrischer Anlagen“ formuliert.

Alle in den Steuerkabinen des Krans befindlichen elektrischen Geräte müssen mit geerdeten Metallgehäusen ausgestattet sein oder vollständig gegen Berührung spannungsführender Teile geschützt sein. Der Schaltschrank muss außerdem ein Gerät enthalten, das eine direkte oder ferngesteuerte Abschaltung aller durch den Wasserhahn geführten Stromkabel ermöglicht, mit Ausnahme von Eingabegeräten.

Ausgang zu Kranplattformen, wo sich elektrische Geräte befinden, die nicht durch Gehäuse geschützt sind, aktuelle Leitungen oder Trolleys B. mit Laufkatzen, kann nur durch Türen und Luken durchgeführt werden, die über ein Schloss verfügen, das die Versorgung des Krans mit allen elektrischen Energiequellen unterbricht.

Der Abschnitt der Hauptdrehgestelle, Hauptstromabnehmer und Hauptleitungen, der unter Spannung bleibt, wenn die gesamte Abzweigverteilung abgeschaltet wird. Es muss ein zuverlässiger Schutz gegen versehentliches Berühren vorhanden sein. Dieser Schutz muss über ein Schloss mit individuellem Schlüssel verfügen.

Reparaturen und Inspektionen der stromführenden Leitungen können nur durchgeführt werden, wenn die Stromversorgung der Hauptfahrwerke oder des gemeinsamen Eingabegeräts außerhalb des Krans unterbrochen ist. Ketten mehrerer Kräne werden von gewöhnlichen Werkstattwagen angetrieben. Anschließend wird ein Reparaturbereich bereitgestellt, in dem die Wagen abgeschaltet werden können, ohne die Stromversorgung der anderen Kräne zu unterbrechen.

Krane sind bewegliche Einheiten und während der Bewegung Vibrationen und Stößen ausgesetzt. Daher ist die Wahrscheinlichkeit einer Beschädigung von Krankabeln und -drähten relativ höher als bei stationären Kranen. Darüber hinaus erfolgt bei einer Reihe von Kränen die Stromübertragung auf bewegliche Teile über flexible Schlauchleitungen, deren Beschädigung nicht vollständig ausgeschlossen werden kann. Vor diesem Hintergrund besteht die erste Aufgabe des Schutzes darin, die elektrische Ausrüstung von Kranen vor Kurzschlussströmen zu schützen.

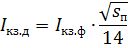

Strömungen k. h. in einzelnen Stromkreisen innerhalb der Abzweigung wird kleiner, kleiner ist der Querschnitt der Montagedrähte dieser Stromkreise, und kleiner sind die Größen der verschiedenen Stromanschlüsse und Stromanschlüsse. Die maximalen Kurzschlussströme in Steuerstromkreisen mit einem Leitungsquerschnitt von 2,5 mm2 betragen 1200–2500 A.Gleichzeitig ist es zum Schutz der Stromkreise möglich, Sicherungen der PR-Serie für Ströme von 6-20 A oder beliebige Arten von Automatikschaltern AP 50, AK 63 usw. zu verwenden. z. B. A, in Elektromotorkreisen kann grob durch die Formel ermittelt werden

wo Azkzyuf — Kurzschlussstrom in der Versorgungsphase, die Leitung nach 0,04 s; сn ist der Querschnitt des Kabels im betrachteten Stromkreis, mm2.

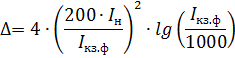

Seit dem aktuellen k. F. sollte das Schaltgerät in diesem Stromkreis erst beim Ausschalten zerstören, dann sind bei der Auswahl der Geräte und Leitungsquerschnitte bestimmte Verhältnisse zu beachten, die den thermischen Widerstand des Gerätes gewährleisten. Geht man davon aus, dass der Wärmewiderstand der meisten in einem elektrischen Kranantrieb eingesetzten Geräte 10Azn für 1 s beträgt, dann sollte das Verhältnis zwischen dem maximal zulässigen Leitungsquerschnitt, mm2, und dem Nennstrom des Gerätes wie folgt sein:

wobei Azn – Nennstrom des Geräts, A.

Der letzte Anschluss zeigt das bei möglichen Kurzschlussströmen. Bei einem Abzweig mit mehr als 8000 A ist es aufgrund des Wärmewiderstands nicht akzeptabel, Geräte für 25 A zu installieren. Geräte für Ströme 63 A dürfen nur mit einem Kabelquerschnitt von maximal 6 mm2 und Geräte für Strom 100 A mit einem Kabelquerschnitt von maximal 16 mm2 eingesetzt werden.

Mit möglichen Kurzschlussströmen. 12.000 A (Beschränkung für Abgriffe) Geräte für Ströme von 63 A dürfen nur mit Kabelquerschnitten von maximal 4 mm2 eingesetzt werden, d. h. bei Nennströmen bis 30 A. Geräte für einen Strom von 100 A können mit Kabelquerschnitten von maximal 10 mm2, also bei Nennströmen bis 60 A, eingesetzt werden.Daher ist es bei Kränen, die mit Hochleistungsstromversorgungen betrieben werden, erforderlich, entweder Geräte für Ströme von nicht weniger als 100–160 A zu installieren oder die Querschnitte der Leitungen zu diesen Geräten zu begrenzen, um die möglichen Ströme auf bis zu reduzieren H.

Schutz des Kabelnetzes des Krans vor Kurzschlussströmen. erfolgt über ein unverzögertes Überstromrelais und kann bei Bedarf durch die Einstellung automatischer Geräte erfolgen.

Schutz der Leitungen vor Kurzschlussströmen. kompliziert durch den großen Leistungsbereich der Elektromotoren der Mechanismen innerhalb desselben Krans. Gemäß den Regeln für Elektroinstallationen müssen Schutzgeräte für einen Auslösestrom ausgelegt sein, der 450 % des Dauerstroms des geschützten Stromkreises nicht überschreitet. Es gelten die gleichen Regeln für Drähte und Kabel, die mit intermittierender Last betrieben werden. Der zulässige Heizstrom wird durch den Ausdruck bestimmt

Wobei Azpv und Azn die nominalen Kabelströme im intermittierenden und langfristigen Betriebsmodus sind.

Bei Einschaltdauer = 40 % Azpv = 1,4 x Azn. Daher sollte das Vielfache der Schutzeinstellung zum zulässigen Strom der Ader (Kabel) 450 / 1,4 = 320 % des Stroms bei 40 % Einschaltdauer nicht überschreiten. Die zulässigen Belastungen von Drähten und Kabeln im Wasserhahn bei einer Umgebungstemperatur von 45 °C sind in den Referenztabellen angegeben.

Elektrische Kranantriebe verfügen über folgende Hauptarten von Schutzeinrichtungen:

• maximaler Schutz zum Trennen des Antriebs vom Netz bei unzulässigen Strömen im geschützten Stromkreis;

• Nullschutz zum Abschalten des Elektroantriebs im Falle einer Unterbrechung oder Unterbrechung der Stromversorgung durch die Stromquelle.Eine Art Nullschutz ist die Nullblockierung, die verhindert, dass der Motor bei Spannungswiederkehr auf der Versorgungsleitung selbstständig anläuft, wenn sich die Steuerung in Betriebsstellung befindet

• Maximaler Schutz, um zu verhindern, dass sich bewegliche Strukturen über bestimmte zulässige Grenzen hinaus bewegen.

Eine wichtige Aufgabe des Schutzsystems besteht darin, unzulässige Überlastungen für alle Arten von elektrischen Antrieben von Kranmechanismen zu verhindern, die mit fehlerhaften Steuerkreisen, Blockieren von Mechanismen, offenem Bremskreis usw. einhergehen. Dies ist der Unterschied zwischen den Überlastschutzanforderungen von Kranen Elektrische Überlastschutzantriebe für Elektroantriebe mit Dauerbetrieb...

Eine wichtige Aufgabe des Schutzsystems besteht darin, unzulässige Überlastungen für alle Arten von elektrischen Antrieben von Kranmechanismen zu verhindern, die mit fehlerhaften Steuerkreisen, Blockieren von Mechanismen, offenem Bremskreis usw. einhergehen. Dies ist der Unterschied zwischen den Überlastschutzanforderungen von Kranen Elektrische Überlastschutzantriebe für Elektroantriebe mit Dauerbetrieb...

Aufgrund der Unsicherheit der Belastung der Kranmechanismen, der sich ändernden Erwärmungsraten der Motoren, ihres Betriebs unter Bedingungen häufiger Starts und Bremsen ist es nicht einmal möglich, die Aufgabe zu stellen, elektrische Antriebe vor thermischer Überlastung zu schützen. Die einzige Voraussetzung zur Vermeidung thermischer Überlastungen der elektrischen Kranausrüstung ist deren richtige Auswahl unter Berücksichtigung aller vorberechneten Betriebsarten, die im Betrieb möglich sind.

Dadurch reduziert sich der Überlastschutz auf die Überwachung des Einschaltstroms beim Schrittanlauf und den Schutz gegen Abwürgen von Käfigläufermotoren oder Elektroantrieben mit Stromunterbrechung. Bei einem ordnungsgemäß organisierten Start des Elektroantriebs mit schrittweiser Beschleunigung sollte der Anlaufstrom 220–240 % des dem berechneten Wert entsprechenden Stroms nicht überschreiten.

Unter Berücksichtigung des notwendigen Spielraums für die Verteilung des Einschaltstroms und der maximalen Relaiseinstellung sollte letzteres so ausgelegt sein, dass es bei einem Strom von etwa 250 % des Nennstroms arbeitet, der gleich oder kleiner als der Motorstrom im Arbeitszyklus sein kann = 40 %.

Dem Überstromrelais im Kranantriebssystem sind demnach zwei Funktionen zugeordnet:

1. Schutz vor Kurzschlussströmen. Drähte (Kabel) in jedem Pol für Gleichstrom und in jeder Phase für Wechselstrom,

2. Überlastschutz, bei dem es ausreicht, das Relais an einen der Pole oder eine der Phasen anzuschließen.

Gemäß den Vorschriften müssen Krane über elektrische Antriebe verfügen Null BlockierungDas heißt, bei einem Stromausfall muss der elektrische Stellantrieb abgeschaltet werden und sein Neustart ist erst möglich, nachdem das Bedienelement in seine Nullposition zurückgekehrt ist. Diese Anforderung gilt nicht für Bodentaster mit selbsteinstellenden Tasten.

Das Vorhandensein einer Nullblockierung schließt einen Selbstanlauf elektrischer Kranantriebe sowie ein mehrfaches Einschalten bei Auslösung verschiedener Schutzfunktionen aus.

Der Phasenausfallschutz gilt nicht für Ventile. Die Analyse der möglichen Folgen eines Phasenausfalls außerhalb der Anzapfung und eines akzeptablen Phasenausfall-Schutzsystems ergab, dass es einerseits derzeit keine zufriedenstellende technische Lösung für den Einsatz eines zuverlässigen, kostengünstigen und einfachen Phasenspannungsregelgeräts gibt, Andererseits ist ein Phasenausfall innerhalb und außerhalb der Abzweigung unwahrscheinlich, da die Verwendung von Sicherungen im Hauptstromkreis derzeit nicht praktiziert wird.

Neue dynamische Bremssysteme, die gegenläufige Bremssysteme ersetzen, minimieren das Risiko eines Lastabsturzes bei Phasenausfall.

Überlastrelais im Kranantrieb

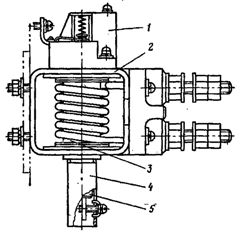

Um die Stromkreise der elektrischen Ausrüstung des Krans vor Überlastung zu schützen, wird ein elektromagnetisches Momentanrelais vom Typ REO 401 verwendet. Diese Relais können sowohl in Wechselstrom- als auch in Gleichstromkreisen eingesetzt werden. Das Relais hat zwei Ausführungen. In Abb. 1 zeigt eine Gesamtansicht des REO 401-Relais.

Das Relais besteht aus zwei Hauptblöcken: einem Elektromagneten 2 und einem öffnenden Hilfskontakt 1. Die Magnetspule 3 befindet sich auf dem Rohr 4, in dem sich der Anker frei bewegt 5. Die Position des Ankers im Rohr ist in der Höhe und einstellbar bestimmt den Wert des Betätigungsstroms am Relais. Wenn der Strom in der Spule über den Betriebsstrom ansteigt, hebt sich der Anker und öffnet die Kontakte durch den Drücker des Kontaktblocks.

In der zweiten Variante sind Relais-Elektromagnete in einer Menge von zwei bis vier Teilen auf einem gemeinsamen Sockel montiert, der auch über eine gemeinsame Halterung verfügt, die die Kräfte jedes einzelnen elektromagnetischen Ankers auf einen auf dem Sockel montierten Hilfskontakt überträgt. Bei dieser Konstruktion wirken also mehrere Elektromagnete auf einen Hilfskontakt.

Nach dem Abschalten des Stroms kehrt der Anker durch sein Eigengewicht zurück. Das Relais verfügt über einen Öffner-Hilfskontakt. Der Hilfskontakt ist für Wechselstromschaltung bis 10 A bei 380 V bzw. für Gleichstromschaltung 1 A bei 220 V und L/R = 0,05 ausgelegt

Reis. 1. Gesamtansicht des REO 401-Relais

Relaisspulen für Ströme über 40 A bestehen aus blankem Kupfer. Die Anschlüsse dieser Spulen befinden sich auf einer speziellen Isolierplatte. Spulen für Ströme bis 40 A sind isoliert. Bei der Auswahl eines Relais zum Einbau inGesamtgeräte sollten sich an der zulässigen Spulenlast im Arbeitszyklus = 40 % und dem Betriebsbereich unter Berücksichtigung der notwendigen Auslöseeinstellungen orientieren.

REO 401-Relais können ihre Funktionen unter der Bedingung erfüllen, dass der Anlaufstrom des Elektroantriebs beim Einschalten mit Nennspannung geringer ist als der Strom des blockierten Elektromotors, d. h. der Schutz von kurzgeschlossenen Elektromotoren und Elektroantrieben mit Stromunterbrechung Die Verwendung des Relais REO 401 ist nicht möglich. Der Schutz solcher Elektromotoren muss im thermischen Modus erfolgen Temperatur-Strom-Relais TRT-Serie.

TPT-Relais gibt es in fünf Baugrößen im Strombereich von 1,75 bis 550 A. Relais aller Art sind in einem Kunststoffgehäuse untergebracht und unterscheiden sich in der Form des reagierenden Thermoelements, dem Vorhandensein einer Zusatzheizung und den Abmessungen der Anschlüsse. Das Relais der fünften Dimension ist am Stromwandler montiert. Als reaktives thermisches Element des Relais wird Invastal-Bimetall verwendet, das durch Strom rationalisiert und zusätzlich durch eine Heizung erhitzt wird. Das Relais verfügt über einen Öffnerkontakt zum Schalten von Wechselstrom 10 A, 380 V bei Cos φ = 0,4 und Gleichstrom 0,5 A, 220 V bei L/R = 0,05.

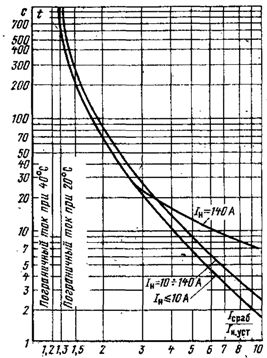

Die technischen Daten des TPT-Relais finden Sie in den Fachbüchern. Die Zeiteigenschaften des Relais der TRT-Serie sind in Abb. dargestellt. 2. Das Relais arbeitet im Dauerbetrieb nicht bei 110 % des Nennstroms. Bei einem Strom von 135 % des Nennstroms zieht das Relais in 5–20 Minuten an. Bei 600 % des Nennstroms zieht das Relais in 3 bis 15 s an. Mit einem Relaisregler können Sie den nominalen Einstellstrom innerhalb von ± 15 % anpassen. Die Rückkehr der Relaiskontakte in den Ein-Zustand erfolgt 1-3 Minuten nach dem Ausschalten der Stromversorgung.

Bei der Auswahl eines Relais sollten Sie sich an den Bedingungen orientieren:

1) Der durchschnittliche Strom des geschützten Stromkreises darf den Nennstrom des Heizgeräts nicht überschreiten.

2) Bei drei Starts hintereinander sollte das Relais nicht funktionieren;

3) Die Reaktionszeit beim Anlaufstrom darf nicht höher sein als die zulässige Standby-Zeit des Elektromotors bei Strom in diesem Modus.

Bei der Verwendung der Ansprechzeitkennlinie des TPT-Relais ist zu berücksichtigen, dass die möglichen tatsächlichen Abweichungen des Ansprechstroms etwa ± 20 % des Einstellstroms betragen.

Schutzplatten

Gemäß den Anforderungen muss jeder Kran mit einer Vorrichtung ausgestattet sein, die die elektrischen Antriebe der Mechanismen antreibt und abschaltet, außerdem muss der Einschluss, d.h. Die Stromversorgung kann nach Entriegelung des Schaltgerätes mittels individuellem Markenschlüssel erfolgen.

Reis. 2. Zeiteigenschaften des Relais der TRT-Serie.

Der Schlüssel kann wiederum nicht abgezogen werden, ohne den Vorgang zum Herunterfahren durchzuführen. Durch diese Blockierung kann sichergestellt werden, dass der Kran nur von einer Person in Betrieb genommen wird, die zur Bedienung des Krans berechtigt ist.

Eine individuelle Schlüsselmarkierung wird bei allen Krantypen mit Elektroantrieb verwendet, mit Ausnahme von Bauturmkranen Schutzplatte… Bei Bauturmkranen dient der angegebene Schlüssel zum Sperren des Hauptschalters (oder der Maschine) im Stromschrank des Turmdrehkrans, an den das flexible Stromkabel angeschlossen ist.

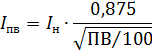

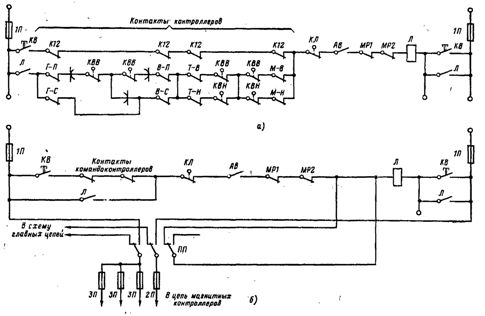

Reis. 3.Schaltplan zur Ansteuerung von Schutzplatten: a – bei Ansteuerung von Nockenschaltwerken; b – bei der Verwaltung magnetischer Controller; 1P – ZP – Sicherungen; KB – Schaltfläche „Zurück“; KL – Lukenkontakt; AB – Notschalter; L – Linearschütz: MP1, MP2 – maximale Relaiskontakte; KVV, KVN – Endschalter; PP – Prüfschalter; K12 – Nullkontakte der Controller.