Statorwicklungen eines Induktionsmotors

Wenn Sie sich die Statorwicklung eines Induktionsmotors ansehen, werden Sie schnell feststellen, dass es sich dabei keineswegs nur um drei um 120 Grad zueinander versetzte Einzelwicklungen handelt. Für jede Phase einer Drehstromwicklung gibt es in der Regel mehrere Abschnitte. Diese Abschnitte ähneln entfernt Abschnitten der Rotorwicklung eines Kommutatormotors, erfüllen jedoch in einem Induktionsmotor völlig andere Funktionen.

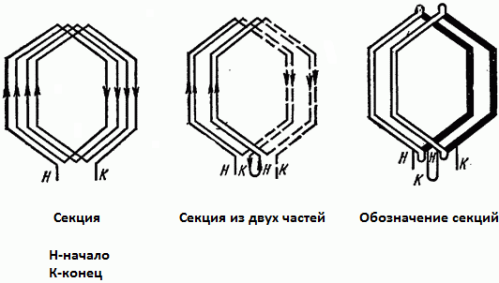

Schauen Sie sich das erste Bild an. Hier ist ein Abschnitt mit vier Kurven dargestellt. Ein solcher Abschnitt belegt mindestens zwei Statornuten. Aber der Abschnitt kann grundsätzlich in zwei Hälften geteilt werden – jetzt sind es vier Kanäle. Die beiden Teile des Abschnitts müssen dann in Reihe geschaltet werden, damit die EMF in ihnen summiert wird.

Da der gesamte Drahtsatz, der in einem Abschnitt (oder konventionell - in einem Teil eines Abschnitts) voneinander isoliert ist, in eine Nut passt, ist es möglich, ein Drahtbündel im Diagramm als eine Windung zu bezeichnen, auch wenn es vorhanden ist sind mehrere Windungen in einer Rille. Die aktiven Leiter jedes Abschnitts können einlagig oder zweilagig in den Nuten verlegt werden, wie beim Rotor eines Kollektormotors.

Angenommen, ein dreiphasiger Induktionsmotor hat ein Polpaar (2p = 2). Dann fällt für jede Phase der Wicklung an jedem Pol eine bestimmte Anzahl von Statorschlitzen an: in der Regel von 1 bis 5 (q). Bei der Konstruktion der Maschine wird der am besten geeignete Wert dieser Zahl q gewählt. Infolgedessen ist die Gesamtzahl der Schlitze gleich: Anzahl der Pole * Anzahl der Phasen * Schlitze pro Phasenpol (Z = 2pmq).

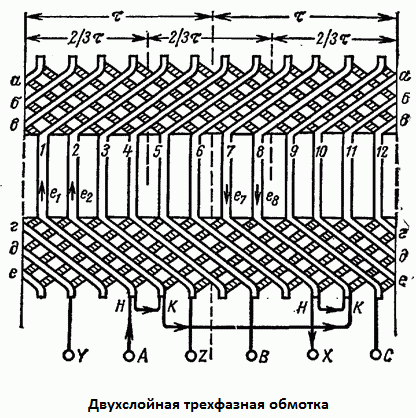

Es gibt zum Beispiel: ein Polpaar, drei Phasen, zwei Nuten pro Phasenpol. Die Gesamtzahl der Kanäle beträgt also: Z = 2 * 3 * 2 = 12 Kanäle. Die folgende Abbildung zeigt eine solche Wicklung, bei der es für jede Phase 4 Abschnitte gibt und jeder Abschnitt aus zwei Teilen besteht (zwei Wicklungen pro Teil) – jeder Teil liegt im Wirkungsbereich seines Pols (in zwei Polteilungen Tau, Teilung). an einem Pol – 180 Grad, alle Kanäle – 360 Grad).

Die Schlitze sind wie folgt in Phasen unterteilt: Der Motor soll zwei Schlitze pro Pol und Phase haben, dann werden bei der ersten Polteilung für Phase A die Schlitze 1 und 2 akzeptiert und bei der zweiten Polteilung 7 und 8, da Z / 2 = 6 und Tau = 6 Zähne.

Die zweite Phase (B) ist gegenüber der ersten räumlich um 120 Grad oder um 2/3 Tau, also um 4 Zähne, versetzt und belegt daher die Kanäle 5 und 6 der ersten Polteilung und die Kanäle 11 und 12 der zweiten Polteilung.

Die dritte Phase (C) schließlich befindet sich in den übrigen Kanälen 8 und 9 der zweiten Polstufe und in den Kanälen 3 und 4 der ersten Polstufe. Die Spulenmarkierung erfolgt immer auf der äußeren Schicht aktiver Drähte.

Wie Sie bereits verstanden haben, werden zum Addieren der EMK jeder Phase die Abschnitte innerhalb der Spulen in Reihe geschaltet und die Spulen selbst (in entgegengesetzter Polteilung) entgegengesetzt verbunden: Das Ende der ersten ist mit dem Ende der zweiten verbunden.

Die Statorwicklungen werden traditionell nach einem von zwei Schemata an ein Drehstromnetz angeschlossen: Stern oder Dreieck… Das Dreieck steht für 220 Volt, der Stern für 380 Volt.

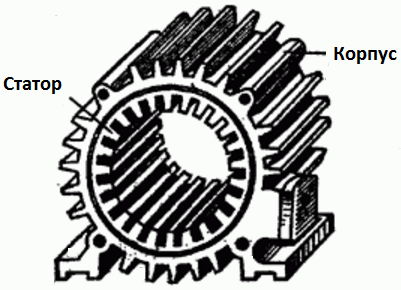

Die Abbildung zeigt den Stator ohne Wicklung. Der Stator wird durch Einpressen des Kerns in ein Motorgehäuse aus Aluminium, Gusseisen oder Stahl eingebaut. Der Kern besteht hier aus einzelnen Stahlblechen, die jeweils mit einem speziellen Elektrolack isoliert sind.

An der Außenseite des Gehäuses befinden sich Rippen, wodurch die Fläche des Wärmeaustauschs mit der Umgebungsluft vergrößert und die Effizienz der aktiven Kühlung erhöht wird – ein Kunststofflüfter, der hinten am Rotor montiert ist (unter der hinteren Abdeckung mit Perforation) bläst die Lamellen und kühlt so den Motor während des Betriebs und schützt so die Spulen vor Überhitzung.