Verschiedene Relaisschaltungen

Unter den vielen automatischen Steuergeräten nehmen Relaissysteme einen herausragenden Platz ein. Ihr charakteristisches Merkmal ist eine starke Änderung des geregelten (Ausgangs-)Wertes, wenn sich der Eingangswert ändert. Mit anderen Worten: Jedes Element des Relaissystems kann nur zwei Zustände annehmen: „Ein“ oder „Aus“. Am typischsten und gebräuchlichsten sind Relaisschaltungen bestehend aus Kontakt elektromagnetischer Elemente (Relais).

Aufgrund der Art der Arbeit werden Relaissysteme in Einzyklus- und Mehrzyklussysteme unterteilt.

In Single-Loop-Systemen wird der Zustand der Antriebe zu jedem Zeitpunkt eindeutig durch den Zustand der Empfangselemente bestimmt. Es gibt keine klare Reihenfolge ihrer Aktionen und daher sind keine Zwischenelemente erforderlich. Mit anderen Worten: In einem Einschleifensystem entspricht eine bestimmte Kombination von Eingangssignalen (Argumenten) einem bestimmten Wert der Ausgangsgröße (Funktion). Bei der Beschreibung der Schemata solcher Systeme können die Konzepte „vorher“, „nachher“, „bye“ usw., die die Reihenfolge der Eingabe von Argumenten charakterisieren, nicht verwendet werden.

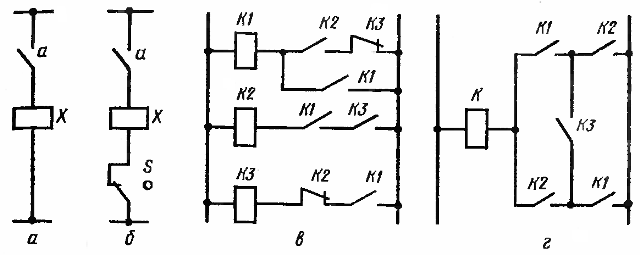

Reis. 1.Verschiedene Relaisschaltungen: a – einzyklisch, b – mehrzyklisch, c – Typ P, d – Typ H.

Beispielsweise hängt in dem in Abbildung 1, a gezeigten Einzelkreis die Wirkung des Aktuators X eindeutig von der Wirkung des Empfangselements – dem Schließkontakt a – ab. Hier gibt es keine Zwischenelemente.

In Mehrzyklussystemen ist eine bestimmte Reihenfolge in der Arbeit der empfangenden und ausführenden Elemente vorgesehen, für deren Umsetzung das Vorhandensein von Zwischenelementen erforderlich ist. Daher können mehrere Funktionen mit den Argumenten derselben Kombination übereinstimmen, jedoch anhand von Daten zu unterschiedlichen Zeitpunkten.

In der Schaltung von Abbildung 1, b wird die Wirkung des Aktuators X also nicht nur durch die Wirkung des Empfangselements – des Schließkontakts a – bestimmt, sondern auch durch das Zwischenelement S.

Ein Bild eines Diagramms eines Relaissystems, das die Anzahl und Zusammensetzung der Strukturelemente sowie die Konfiguration der Verbindungen zwischen Elementen zeigt, wird als Relaisschaltungsstruktur bezeichnet. Der Teil eines Relaiskreises, der nur Kontakte enthält, wird als Kontaktkreis bezeichnet.

Am häufigsten wird der Aufbau von Relaisschaltungen grafisch in Form von Symbolen von Elementen und ihren Verbindungen dargestellt. Jedes grafische Element der Schaltung erhält eine Buchstabenbezeichnung.

Laut GOST werden die Spulen von Kontakten, Magnetstartern und Relais mit dem Buchstaben K bezeichnet. Wenn der Stromkreis mehrere Elemente enthält, wird der Buchstabenbezeichnung eine Nummer hinzugefügt, die der Seriennummer des Elements im Diagramm entspricht. Sie können eine zweibuchstabige Bezeichnung verwenden: Beispielsweise werden die Spulen eines Schützes, eines Magnetstarters als KM, eines Zeitrelais KT, eines Spannungsrelais KV, eines Stromrelais KA usw. bezeichnet.Die Kontakte der Elemente haben die gleichen Bezeichnungen wie die Spulen. K4 ist beispielsweise das vierte Relais und alle Kontakte dieses Relais haben die gleiche Bezeichnung.

Je nach Anschlussart gibt es Parallel-Serienschaltungen (Typ P) und mit Brückenschaltungen (Typ H). In P-Schaltkreisen (Abb. 1, c) sind die Kontakte und Spulen verschiedener Elemente in Reihe miteinander und einzelne Schaltkreise parallel geschaltet. In H-Schaltungen (Abb. 1, d) führt das Vorhandensein von Brückenelementen (Kurzschlusselement) zu gleichzeitigen Reihen- und Parallelschaltungen in verschiedenen Schaltungen. Brückenschaltungen haben deutlich weniger Kontakte als P-Schaltungen.

Bei der Untersuchung von Relaisautomatisierungssystemen lösen sie hauptsächlich zwei Probleme:

-

Die erste beschränkt sich auf die Analyse von Relaisschaltungen, d. h. auf die Bestimmung der Betriebsbedingungen jedes Relais und der Reihenfolge ihrer Wirkung.

-

die zweite besteht darin, Schemata zu synthetisieren, d. h. die Struktur des Schaltkreises entsprechend den gegebenen Betriebsbedingungen zu ermitteln.

Analyse und Synthese ermöglichen es, einen elektrischen Schaltplan des Systems mit der geringstmöglichen Anzahl von Relais und Kontakten zu erhalten. Bei der Untersuchung der stationären Zustände einzelner Elemente von Relaisautomatisierungssystemen, ohne deren Verhalten im Zeitverlauf zu berücksichtigen, wird häufig ein spezieller mathematischer Apparat verwendet – der sogenannte Algebra der Logik.