Geräte zum Empfang von Hochspannungs-Wechselstromimpulsen: Rumkorff-Spule und Tesla-Transformator

Technische Geräte zum Empfang von Hochspannung

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts begannen Wissenschaftler mit der Entwicklung von Geräten zur Erzeugung hoher Wechselstromspannungen. Heinrich Hertz nutzte bei seinen Experimenten die damals bereits verfügbaren Geräte der physikalischen Experimentalwissenschaft und der Elektrotechnik.

Dies waren sehr charakteristische Geräte, bei denen in der Physik bekannte Phänomene genutzt wurden, und vor allem die Selbstinduktion – das Auftreten einer induzierten elektromotorischen Kraft in Spulen mit einem Eisenkern im Moment eines starken Anstiegs oder einer schnellen Unterbrechung des fließenden elektrischen Stroms durch die Schleifen.

In den 1930ern. Es entstanden die ersten elektrischen Maschinen, die auf der Kreuzung magnetischer Kraftlinien mittels rotierender Spulen beruhten. Die ersten Maschinen dieser Art (1832) waren die Generatoren von I. Pixii, A. Jedlik, B. Jacobi, D. Henry.

Ein sehr wichtiges Ereignis in der Physik und der aufkommenden Elektrotechnik war das Aufkommen von Induktionsmaschinen, bei denen es sich eigentlich um Hochspannungstransformatoren handelte.

Das waren Elektromagnete mit zwei Spulen. Der Strom in der ersten Spule wird periodisch auf die eine oder andere Weise unterbrochen, während in der zweiten Spule ein induzierter Strom auftritt (genauer gesagt: EMF der Selbstinduktion). Die ersten „Transformatoren“, die praktische Anwendung fanden, verfügten über ein Magnetsystem mit offenem Regelkreis. Sie stammen aus den 70er und 80er Jahren des 19. Jahrhunderts und ihr Aussehen ist mit den Namen P. Yablochkov, I. Usagin, L. Golyar, E. Gibbs und anderen verbunden.

Im Jahr 1837 erschienen Induktionsmaschinen oder „Spulen“, die vom französischen Professor Antoine Masson entwickelt wurden. Diese Maschinen arbeiteten mit einem schnellen Stromausfall. Dabei wurde ein Schalter in Form eines Zahnrades verwendet, welches während der Drehung in regelmäßigen Abständen die Metallbürste berührte. Die Unterbrechung des Stroms führte zu einer Selbstinduktion der EMF, und am Ausgang der Maschine traten Hochspannungsimpulse mit ausreichend hoher Frequenz auf. Masson benutzt diese Maschine für medizinische Zwecke.

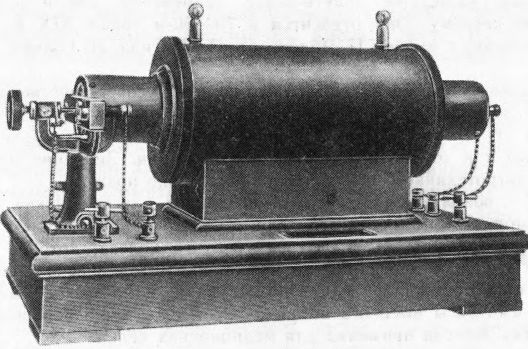

Rumkorf-Induktionsspule

Im Jahr 1848 bemerkte der berühmte Meister physikalischer Geräte Heinrich Rumkorff (der in Paris eine Werkstatt zur Herstellung von Apparaten für physikalische Experimente hatte), dass die Spannung in Massons Maschine erheblich erhöht werden konnte, wenn die Spule mit einer großen Anzahl von Windungen hergestellt wurde die Häufigkeit von Unterbrechungen nimmt deutlich zu.

1852 entwarf er eine Spule mit zwei Spulen: eine mit dickem Draht und wenigen Windungen, die andere mit dünnem Draht und sehr vielen Windungen. Die Primärspule wird über einen vibrierenden Magnetschalter von einer Batterie mit Strom versorgt, während in der Sekundärspule eine Hochspannung induziert wird.Diese Spule wurde als „Induktion“ bekannt und nach ihrem Schöpfer Rumkorf benannt.

Es war ein sehr nützliches physikalisches Gerät, das zur Durchführung von Experimenten benötigt wurde, und wurde später zu einem integralen Bestandteil der ersten Radiosysteme und Röntgengeräte. Die Pariser Akademie der Wissenschaften würdigte Rumkorffs Verdienste hoch und verlieh ihm im Namen Voltas einen hohen Geldpreis.

Etwas früher (im Jahr 1838) erzielte der amerikanische Ingenieur Charles Page, der sich ebenfalls mit der Verbesserung von Induktionsspulen beschäftigte, gute Ergebnisse – seine Geräte lieferten recht hohe Spannungen. In Europa war jedoch nichts über Pages Arbeit bekannt und die Forschung wurde hier fortgesetzt ein unabhängiger Weg.

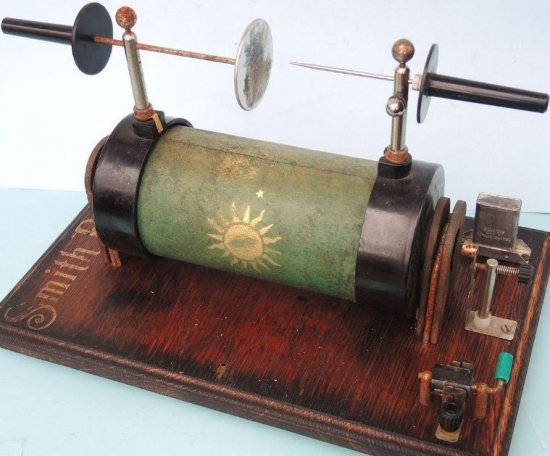

Rumkorf-Rolle (1960er Jahre)

Gaben die ersten Modelle von Induktionsspulen eine Spannung ab, die etwa 2 cm lange Funken verursachte, so erlangte L. Ritchie 1859 Funken mit einer Länge von bis zu 35 cm und Rumkorff baute bald eine Induktionsspule mit Funken mit einer Länge von bis zu 50 cm.

Die Rumkorf-Induktionsspule hat fast ohne grundlegende Änderungen überlebt. Lediglich die Abmessungen der Spulen, Isolierung usw. wurden geändert. Die größten Änderungen betreffen den Aufbau und die Funktionsweise der Leistungsschalter im Primärkreis der Induktionsspule.

Rumkorf-Spulen

Einer der ersten Leistungsschaltertypen, die in Rumkorf-Spulen verwendet wurden, war der sogenannte „Wagner-Hammer“ oder „Neff-Hammer“. Dieses sehr interessante Gerät erschien um die 1840er Jahre. Es handelte sich um einen Elektromagneten, der von einer Batterie über einen beweglichen ferromagnetischen Kolben mit Kontakten angetrieben wurde.

Beim Einschalten des Geräts wurde das Blütenblatt vom Kern des Elektromagneten angezogen, der Kontakt unterbrach den Versorgungskreis des Elektromagneten, woraufhin sich das Blütenblatt vom Kern in seine ursprüngliche Position bewegte. Der Vorgang wird dann mit einer Häufigkeit wiederholt, die von der Größe der Systemteile, der Steifigkeit und Masse des Blütenblatts und einer Reihe anderer Faktoren abhängt.

Das Wagner-Nef-Gerät wurde später zur elektrischen Glocke und war eines der ersten elektromechanischen Schwingsysteme, das zum Prototyp für viele Elektro- und Funkgeräte der frühen Funktechnik wurde. Darüber hinaus ermöglichte dieses Gerät die Umwandlung von Gleichstrom aus der Batterie in intermittierenden Strom.

Der in der Rumkorf-Spule verwendete elektromechanische Wagner-Neff-Schalter wird durch die magnetischen Anziehungskräfte der Spule selbst angetrieben. Er war konstruktiv eins mit ihr. Der Nachteil des Wagner-Neff-Leistungsschalters war seine geringe Leistung, d. h. die Unfähigkeit, große Ströme dort zu unterbrechen, wo die Kontakte durchgebrannt waren; Darüber hinaus können diese Leistungsschalter keine hohe Stromunterbrechungsfrequenz bieten.

Andere Arten von Schutzschaltern dienen dazu, große Ströme in leistungsstarken Rumkorf-Induktionsspulen zu unterbrechen. Sie basieren auf unterschiedlichen physikalischen Prinzipien.

Das Funktionsprinzip einer Konstruktion besteht darin, dass sich ein ziemlich dicker Metallstab in einer vertikalen Ebene hin und her bewegt und in einem Quecksilberbecher versinkt. Ein mechanischer Antrieb wandelt Drehbewegungen (per Hand, Uhrwerk oder Elektromotor) in eine lineare Hin- und Herbewegung um, sodass die Häufigkeit der Unterbrechungen stark variieren kann.

Bei einer der frühen Konstruktionen eines solchen Leistungsschalters, vorgeschlagen von J. Foucault, erfolgte die Betätigung mittels eines Elektromagneten, wie beim Wagner-Neff-Hammer, und die harten Kontakte wurden durch Quecksilber ersetzt.

Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts. Am weitesten verbreitet sind die Designs der Firmen „Dukret“ und „Mak-Kol“. Diese Brecher bieten eine Bruchgeschwindigkeit von 1000–2000 pro Minute und können manuell bedient werden. Im zweiten Fall können Einzelentladungen auf der Rumkorf-Spule erzielt werden.

Eine andere Art von Hammer arbeitet nach dem Strahlprinzip und wird manchmal als Turbine bezeichnet. Diese Leistungsschalter funktionierten wie folgt.

Eine kleine Hochgeschwindigkeitsturbine pumpt Quecksilber aus einem Reservoir an die Oberseite der Turbine, von wo aus das Quecksilber zentrifugal durch eine Düse in Form eines rotierenden Strahls ausgestoßen wird. An den Wänden des Brechers befanden sich in regelmäßigen Abständen Elektroden, die während seiner Bewegung vom Quecksilberstrahl berührt wurden. Auf diese Weise kam es zum Schließen und Öffnen ausreichend starker Strömungen.

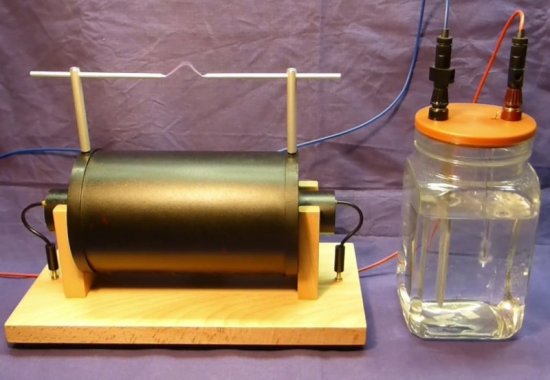

Es wurde eine andere Art von Schalter verwendet - elektrolytisch, basierend auf einem Phänomen, das 1884 vom russischen Professor N. P. Sluginov entdeckt wurde. Das Funktionsprinzip des Schalters bestand darin, dass, wenn ein Strom durch einen Elektrolyten mit Schwefelsäure zwischen dem massiven Blei und fließt Platinelektroden der Platinelektrode (positiv), bei der es sich um einen dünnen glasisolierten Draht mit einem scharfen Ende handelt, traten Gasblasen auf, die den Stromfluss periodisch verhinderten, und der Strom wurde unterbrochen.

Elektrolytische Leistungsschalter bieten Ausschaltgeschwindigkeiten von bis zu 500 – 800 pro Sekunde. Beherrschung der Wechselströme in der Elektrotechnik zu Beginn des 20. Jahrhunderts. führte neue Möglichkeiten in das Arsenal der Physik ein und begann bereits mit der Radioelektronik.

Zur Stromversorgung der Rumkorf-Spulen wurden Wechselstrommaschinen eingesetzt sinusförmiger Wechselstrom, was eine breitere Nutzung ermöglichte Resonanzphänomen in der Sekundärwicklung und später als Quellen hochfrequenter Ströme, die direkt zur Strahlung genutzt werden können.

Tesla-Transformator

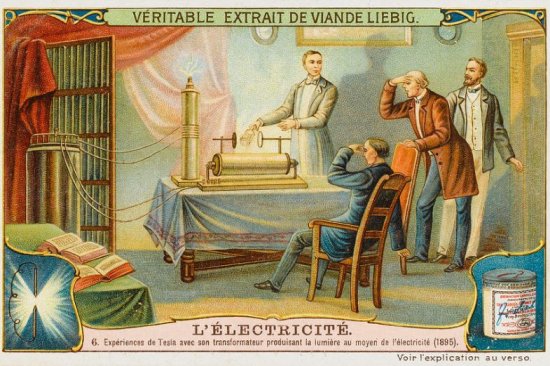

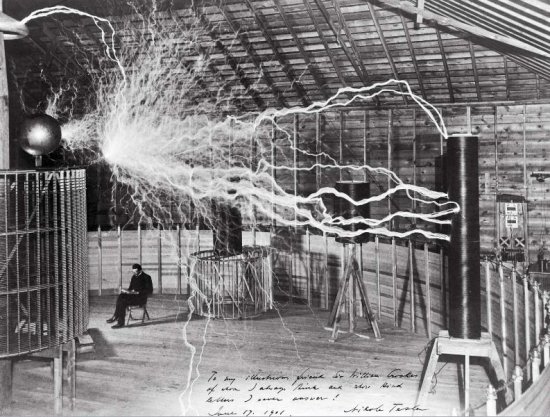

Einer der ersten Wissenschaftler, die sich für die Eigenschaften hochfrequenter Hochspannungsströme interessierten, war Nikola Tesla, der einen sehr ernsthaften Beitrag zur Entwicklung der gesamten Elektrotechnik geleistet hat. Dieser talentierte Wissenschaftler und Erfinder hat viele praktische und originelle Innovationen.

Nach der Erfindung des Radios entwarf er zunächst ein Modell eines funkgesteuerten Schiffs, entwickelte Gaslampen, entwarf eine Induktions-Hochfrequenz-Elektromaschine usw. Die Zahl seiner Patente erreichte 800, so der amerikanische Radioingenieur Edwin Armstrong , die Entdeckung von Mehrphasenströmen und nur einem Induktionsmotor würde völlig ausreichen, um Teslas Namen für immer zu verewigen.

Viele Jahre lang trieb Nikola Tesla die Idee der drahtlosen Übertragung von Energie aus der Ferne voran, indem er die Erde als großen Schwingkreis anregte. Mit diesem Gedanken fesselte er viele Köpfe und entwickelte Quellen hochfrequenter elektromagnetischer Energie und deren Emitter.

Die Entwicklung des Tesla-Geräts, das eine sehr wichtige Rolle bei der Entwicklung verschiedener Bereiche der Elektrotechnik spielte und „Resonanztransformator“ oder „Tesla-Transformator“ genannt wurde, geht auf das Jahr 1891 zurück.

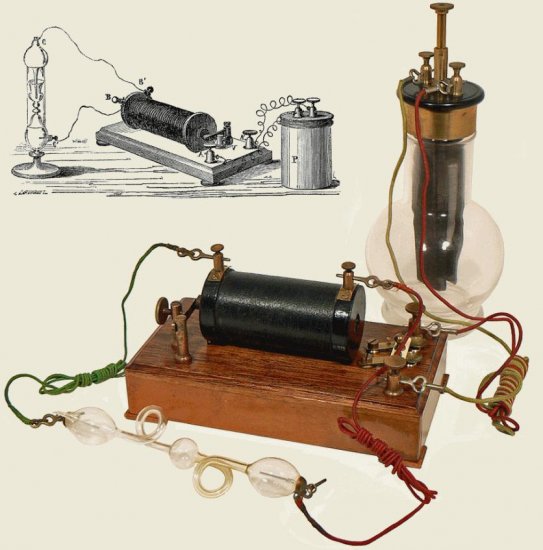

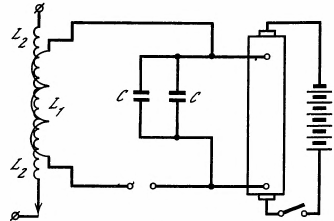

Teslas Resonanztransformator (1990er Jahre). Schaltkreis im Generator elektromagnetischer Wellen

Rumkorfs Hochspannungsinduktionsspule wird in das Leidener Glas entladen. Letzterer wird auf eine Hochspannung aufgeladen und anschließend über die Primärwicklung des Resonanztransformators entladen. Gleichzeitig entsteht an seiner Sekundärwicklung, die in Resonanz mit der Primärwicklung steht, eine sehr hohe Spannung. Tesla empfängt Hochspannungen (ca. 100 kV) mit einer Frequenz von ca. 150 kHz. Diese Spannungen verursachten einen Durchbruch in der Luft in Form einer bis zu mehrere Meter langen Büschelentladung.