Selbstheilende Sicherungen

Das Funktionsprinzip einer herkömmlichen Sicherung basiert auf der thermischen Wirkung eines elektrischen Stroms. Ein dünner Kupferdraht wird in einen Keramik- oder Glaskolben gelegt, der brennt, wenn der durch ihn fließende Strom plötzlich einen bestimmten vorgegebenen Wert überschreitet. Dies führt dazu, dass eine solche Sicherung durch eine neue ersetzt werden muss.

Das Funktionsprinzip einer herkömmlichen Sicherung basiert auf der thermischen Wirkung eines elektrischen Stroms. Ein dünner Kupferdraht wird in einen Keramik- oder Glaskolben gelegt, der brennt, wenn der durch ihn fließende Strom plötzlich einen bestimmten vorgegebenen Wert überschreitet. Dies führt dazu, dass eine solche Sicherung durch eine neue ersetzt werden muss.

Selbstregulierende Sicherungen können im Gegensatz zu herkömmlichen Sicherungen mehrfach ausgelöst und zurückgesetzt werden. Diese selbstausrichtenden Sicherungen werden häufig in Computern und Spielekonsolen zum Schutz von USB- und HDMI-Anschlüssen sowie zum Schutz von Batterien in tragbaren Geräten verwendet.

Die Schlussfolgerung ist die folgende. Ein nichtleitendes kristallines Polymer enthält die kleinsten darin eingebrachten Kohlenstoffpartikel, die im gesamten Volumen des Polymers verteilt sind, sodass sie elektrischen Strom frei leiten. Eine dünne Kunststofffolie ist mit stromdurchflossenen Elektroden bedeckt, die die Energie über die gesamte Fläche des Elements verteilen. An den Elektroden sind Anschlüsse angebracht, die dazu dienen, das Element an den Stromkreis anzuschließen.

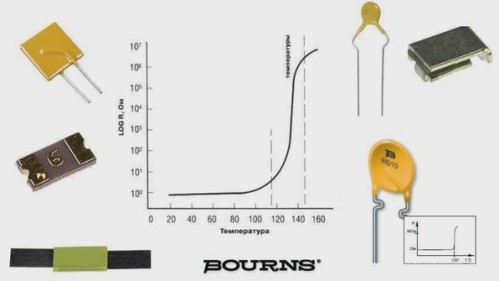

Ein charakteristisches Merkmal eines solchen leitfähigen Kunststoffs ist die hohe Nichtlinearität des positiven Temperaturkoeffizienten des Widerstands (TCR), der dem Schutz des Stromkreises dient. Sobald der Strom einen bestimmten Wert überschreitet, erwärmt sich das Element und der Widerstand des leitfähigen Kunststoffs steigt stark an, was dazu führt, dass der Stromkreis, an den das Element angeschlossen ist, unterbrochen wird.

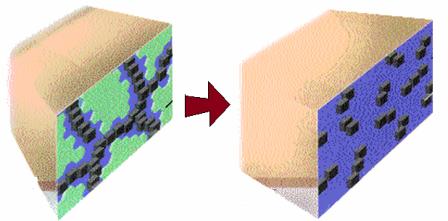

Das Überschreiten der Temperaturschwelle führt zur Umwandlung der kristallinen Struktur des Polymers in eine amorphe Struktur und die Rußketten, durch die der Strom fließt, werden nun zerstört – der Widerstand des Elements steigt stark an.

Schauen wir uns die Hauptmerkmale selbstrückstellender Sicherungen an.

1. Maximale Betriebsspannung – die Spannung, der die Sicherung standhalten kann, ohne zu brechen, vorausgesetzt, dass der Nennstrom durch sie fließt. Typischerweise liegt dieser Wert zwischen 6 und 600 Volt.

2. Der maximale Nicht-Auslösestrom, der Nennstrom der Selbstwiederherstellungssicherung. Dies geschieht normalerweise im Bereich von 50 mA bis 40 A.

3. Mindestbetriebsstrom – der Wert des Stroms, bei dem der leitende Zustand in den nichtleitenden Zustand übergeht, d. h. Stromwert, bei dem der Stromkreis öffnet.

4. Maximaler und minimaler Widerstand. Widerstand im betriebsbereiten Zustand. Es wird empfohlen, aus den verfügbaren Elementen das Element mit dem niedrigsten Wert dieses Parameters auszuwählen, damit keine überschüssige Leistung verschwendet wird.

5. Betriebstemperatur (typischerweise von -400 °C bis +850 °C).

6. Die Reaktionstemperatur, oder mit anderen Worten – die „Einschalttemperatur“ (normalerweise ab +1250 °C).

7. Maximal zulässiger Strom – Maximum Kurzschlussspannung bei einer Nennspannung, der das Element ohne Ausfall standhalten kann. Wird dieser Strom überschritten, brennt einfach die Sicherung durch. Normalerweise wird dieser Wert in mehreren zehn Ampere gemessen.

8. Reaktionsgeschwindigkeit. Die Aufwärmzeit auf die Reaktionstemperatur beträgt Sekundenbruchteile und ist abhängig vom Überlaststrom und der Umgebungstemperatur. In der Dokumentation für ein bestimmtes Modell sind diese Parameter angegeben.

Selbstabstimmende Sicherungen sind sowohl in Durchsteck- als auch in SMD-Gehäusen erhältlich. Im Aussehen ähneln solche Sicherungen Varistoren oder SMD-Widerständen und werden häufig in Schutzschaltungen für verschiedene elektrische Geräte verwendet.