Wellenform- und Spannungsmessung

Die Form der Spannungs- und Stromkurven gilt als praxisgerecht sinusförmig, wenn eine seiner Ordinaten von der entsprechenden Ordinate einer Sinuskurve gleicher Amplitude abweicht, wobei ein Segment 5 % der Amplitude nicht überschreitet.

Die Form der Spannungs- und Stromkurven gilt als praxisgerecht sinusförmig, wenn eine seiner Ordinaten von der entsprechenden Ordinate einer Sinuskurve gleicher Amplitude abweicht, wobei ein Segment 5 % der Amplitude nicht überschreitet.

Sinusoidität kann auf verschiedene Arten getestet werden. Beobachten Sie mit der einfachsten Methode die untersuchte Kurve auf dem Bildschirm eines Kathodenstrahloszilloskops.

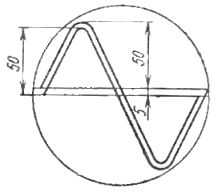

Dazu werden zuvor auf dem Bildschirm des Gerätes oder auf einer transparenten Platte zwei identische Sinuslinien gezeichnet, die vertikal um 10 % ihrer Amplitude gegeneinander verschoben sind (Abb. 1).

Die zu prüfende Spannung wird dann an den Y-Eingang des Oszilloskops angelegt und durch Anpassen der Verstärkung des Y-Kanals und der Wobbelperiode wird die Bildschirmkurve so dimensioniert, dass sie innerhalb des durch die Hilfssinuskurven begrenzten Bandes liegt. Gelingt dies, so gilt die Spannung als nahezu sinusförmig.

Reis. 1. Hilfskurven zur Bestimmung der Strom- und Spannungsform mit einem Kathodenstrahloszilloskop

Um die zweite Möglichkeit zur Bestimmung der Sinusförmigkeit einer Kurve zu betrachten, führen wir mehrere Definitionen ein. Wie Sie wissen, kann der Wert einer periodischen Variablen durch die effektiven, durchschnittlichen und maximalen (Amplituden-)Werte charakterisiert werden. Ändert sich die periodische Größe x nach einem Sinusgesetz, dann stehen alle ihre Werte in einer bestimmten Beziehung zueinander.

Zum Beispiel das Verhältnis des Amplitudenwerts zum Effektivwert, der sogenannte Scheitelkoeffizient ka = xm/ x = √2 = 1,41, das Verhältnis des Mittelwerts einer halben Periode zum Amplitudenwert, der sogenannte Mittelwertkoeffizient kCp = xcp / xm = 2 /π = 0,637 und schließlich das Verhältnis des Effektivwerts zum Durchschnittswert, genannt Aspektverhältnis ke = x / xCp = π / (2√2) = 1,11.

Die Norm konzentriert sich auf diese Verhältnisse und ermöglicht die Bestimmung der Sinusform der Kurve einer periodischen Größe auf der Grundlage der Ergebnisse der gleichzeitigen Messung der Durchschnitts- und Effektivwerte. Die Kurve gilt als nahezu sinusförmig, wenn 1,132 > km/h > 1,088.

Aufgrund der Tatsache, dass die meisten in der Praxis verwendeten Messgeräte auf Durchschnittswerte kalibriert sind, ist es nicht immer möglich, Mittel- und Medianwerte direkt zu messen. In diesem Fall wird der untersuchte Wert gleichzeitig mit Amplituden- (Spitzen-) und elektrodynamischen Voltmetern gemessen. Wenn alle drei genannten Koeffizienten ermittelt werden müssen, sollte ein Gleichrichtervoltmeter angeschlossen werden.

Die Messwerte des Voltmeters und die Koeffizienten, die die Sinusförmigkeit der Form charakterisieren, beziehen sich auf die folgenden Verhältnisse: ka = 1,41U1/ U2, кf = U2/0,9U3, kcp = 0,673 = U3/ U1, wobei U1, U2, U3 – Messwerte von Amplituden-, Elektrodynamik- und Gleichrichter-Voltmetern, kalibriert auf mittlere Sinusspannungswerte.

Ein Beispiel. Um die nicht-sinusförmige Form der Spannungskurve der Sekundärwicklung des Transformators zu bestimmen, wird die Phasenspannung gleichzeitig mit den Voltmetern Amplitude V3-43, elektrodynamisch D-556 und Gleichrichter Ts4317 gemessen.

Ihre Messwerte waren U1 = 76 V, U2 = 61 V, U3 = 59,5 V. Dann ist ka = 1,41 x 76/61 = 1,76, ke = 1,11 x 61 / 59,5 = 1, 14, kcp = 0,637 x 59,5 / 76 = 0,5

Aufgrund der Tatsache, dass diese Koeffizienten für eine Sinuskurve 1,41, 1,11 bzw. 0,637 betragen sollten, kann geschlossen werden, dass die Spannung der Sekundärwicklung des Transformators eine nicht sinusförmige Form hat. Beachten Sie, dass bei einer Sinusspannung die Messwerte aller drei Voltmeter gleich sein sollten.