Automatische Sperr- und Meldeschaltungen

Bei Mehrmotorenantrieben wird üblicherweise durch formschlüssige Verbindungen zwischen den Steuerstromkreisen einzelner Elektromotoren eine definierte Reihenfolge des Einschaltens, Ausschaltens, Reversierens, Regelns und Stoppens unterschiedlicher Motoren gewährleistet.

Bei Mehrmotorenantrieben wird üblicherweise durch formschlüssige Verbindungen zwischen den Steuerstromkreisen einzelner Elektromotoren eine definierte Reihenfolge des Einschaltens, Ausschaltens, Reversierens, Regelns und Stoppens unterschiedlicher Motoren gewährleistet.

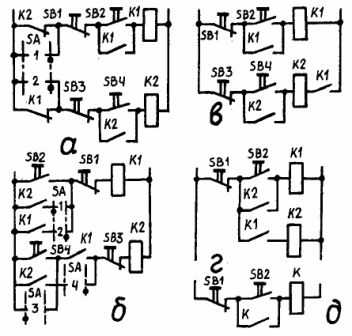

Hier sind einige automatische Verriegelungsschemata, die zur Steuerung von zwei Käfigläufermotoren verwendet werden.

Gemäß dem Diagramm in Abb. 1, a, der Start eines Motors schließt die Möglichkeit aus, den anderen einzuschalten, was durch die Hilfskontakte K1 und K2 gewährleistet wird, die öffnen, wenn das Schütz des anderen Motors betätigt wird. Mit der gleichen Schaltung kann jeder Motor einzeln und ohne Blockierung ferngesteuert werden. Dazu muss der Zweistellungsschalter SM bei geschlossenen beiden Kontaktpaaren 1 und 2 unter Überbrückung der Hilfskontakte K1 und K2 in die richtige Stellung gebracht werden.

Gemäß dem Diagramm in Abb. In 1, b wird der erste Motor (in der Abbildung nicht dargestellt) durch Drücken der Starttaste SB1 eingeschaltet. Gleichzeitig schaltet sich der zweite Motor automatisch ein. Aber der zweite Motor kann nicht starten, wenn der erste nicht funktioniert.Das Einschalten eines der Motoren führt dazu, dass der andere Motor sofort stoppt. Im Automatikbetrieb steht der SM-Schalter in der linken Position, wenn die Kontakte 1 und 3 geschlossen sind, und bei der separaten Steuerung steht der Schalter in der rechten Position, wenn die Kontakte 2 und 4 geschlossen sind.

Feige. 1. Blockierungsschemata von zwei Asynchronmotoren: a – Blockierungsausnahmen; b und c – abhängiges Blockieren; Fahrer – wenn zwei Motoren zusammenarbeiten

Gemäß dem Diagramm in Abb. 1 werden die Motoren nacheinander eingeschaltet: Zuerst der erste Motor mit der Taste SB1, dann der zweite Motor mit der Taste SB2. Es ist möglich, dass der erste Motor separat arbeitet, der zweite Motor jedoch nur zusammen mit dem ersten. Sollen die Motoren nur gemeinsam betrieben werden, vereinfacht sich die Anlaufsteuerung erheblich.

Gemäß dem Diagramm in Abb. In Abb. 1, d wird dies durch zwei Schütze und einen gemeinsamen Startknopf gewährleistet, und im Schema von Abb. 1, d — von einem gemeinsamen Schütz. In allen oben genannten Schemata werden die Motoren mit den entsprechenden SB-Tasten gestoppt.

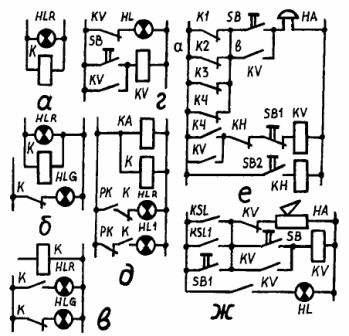

Egal wie rational die Motorsteuerung aufgebaut ist, die Möglichkeit von Fehlfunktionen der einzelnen Elemente muss berücksichtigt werden. Die Zuverlässigkeit im Betrieb hängt nicht nur von der Qualität der Ausrüstung und ihrer Installation ab, sondern auch vom Aufbau des Steuerkreises. Daher ist es notwendig, verschiedene Arten von Alarmen für die Betriebsarten des Stromkreises bereitzustellen und Notfälle zu vermeiden. Um eine spontane Fortsetzung der Arbeit nach Spannungswiederkehr ohne Wiedereinschalten des Stromkreises auszuschließen, stellt der Betreiber eine Informationssignalisierung bereit (Abb. 2). Trotz der Einfachheit der Version von Abb.2, ah, es kann zu einem Fehlalarm kommen, wenn die Lampe durchbrennt.

Eine zuverlässigere Option ist Abb. 2, b, denn wenn eine der beiden Lampen durchbrennt, werden keine falschen Informationen ausgegeben. Wenn der Stromkreis freie Kontakte hat, dann ist die Variante von Abb. 2, mit ist zuverlässiger. Das Spannungswiederkehrsignal kann bei Vorhandensein des KV-Spannungsrelais gemäß dem Schema in Abb. ausgegeben werden. 2, d. Nach Wegnahme der Spannung erfolgt der Neustart durch den Auslösetaster SB. Ein offener Stromkreis von Relais- oder Schützspulen sollte keine Ursache für Fehlfunktionen sein. Daher sollten normalerweise offene Kontakte, die schließen, wenn der Spulenstromkreis offen ist, nicht in die Steuerkreise einbezogen werden.

In der Schaltung von Abb. In 2, e wird ein Raumfahrzeug-Überwachungsrelais des Stroms in den Wicklungen kritischer Einheiten verwendet, das parallel zur Spule des Schützes K geschaltet ist. Das Offensignal in der Spule K wird durch die Lampe HL angezeigt. Bleibt der Anker des Schützes K bei Wegnahme der Spannung hängen, wird durch das Aufleuchten der Lampe HL1 signalisiert, dass das Schütz K eingeschaltet bleibt.

Eine Variante der akustischen Alarmschaltung ist in Abb. dargestellt. 2, e. Dieses Schema wird verwendet, um den korrekten Betrieb von vier Motoren zu überwachen. Sobald alle vier Motoren gestartet sind, wird der Alarm in diesem Stromkreis automatisch zur Aktivierung vorbereitet. In diesem Fall schaltet der Schließerkontakt des vierten Motors K4 das Relais zur Vorbereitung des Tonsignals KV ein und die Öffnerkontakte im Abschnitt ab öffnen. In diesem Fall sind die selbsthemmenden und sperrenden Kontakte des KV-Relais geschlossen.

Im Falle einer Überlastung beispielsweise eines der Motoren im Abschnitt ab, schließt einer der Öffnerkontakte und es ertönt sofort der HA-Alarm. Um den Summer auszuschalten, drücken Sie die mit HA in Reihe geschaltete SB-Taste, wodurch der Stromkreis des KV-Relais und seiner KV-Kontakte geöffnet wird. Durch Drücken der SB1-Taste werden die Motoren automatisch gestoppt und das KH-Autostopp-Relais aktiviert.

Reis. 2. Signalisierungsschemata: a, b, c – Beispiele für Informationssignalisierung; d und d – mit Spannungs- und Steuerrelais; f, g – Notfall

Das KH-Relais mit offenem Kontakt schaltet den Versorgungsstromkreis zu den Spulen der Schütze K1, K2, K3 und K4 (Schütze im Diagramm nicht dargestellt) ab und mit dem anderen KN-Kontakt schaltet es das KV-Relais aus, wodurch der HA-Summer ausgeschaltet wird. Um den Signalton zu überprüfen, drücken Sie die SB-Taste.

Um den oberen und unteren Sägemehlstand im Spanplatten-Herstellungstrichter zu kontrollieren, kann ein akustischer Alarm verwendet werden, wie in Abb. 2, g. Wenn die Späne das obere Niveau des Trichters erreichen, schaltet sich das Relais KSL ein und sein Schließkontakt schaltet den Piepser HA ein. Wenn die Späne im Trichter unter den eingestellten Füllstand fallen, schließt sich der RSL1-Relaiskontakt für niedrigen Füllstand und der Summer ertönt.

Durch Drücken der SB-Taste wird der Piepton ausgeschaltet. Die SB-Taste schaltet das Relais ein, um das KV-Signal zu entfernen, und ihr offener Kontakt schaltet die HA-Signalisierung aus. Das KV-Relais bleibt über einen selbsthaltenden Kontakt aktiviert, bis die Steuerspannung entfernt wird. Durch Drücken der Taste SB1 wird die Funktion des akustischen Alarms überprüft.

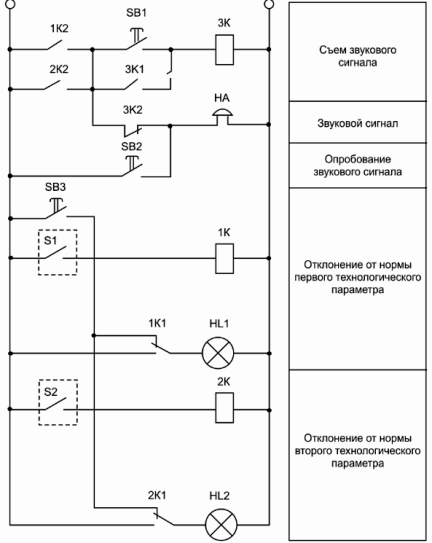

In Abb.3 zeigt ein Diagramm der elektrischen Signalisierung zweier Prozessparameter.

Reis. 3. Alarmschaltung

Bei Abweichung von der Norm eines davon, beispielsweise des ersten, schließt der Prozesskontakt S1, der sich im entsprechenden Messgerät oder Meldegerät befindet. Dazu gehört das Relais 1K, das mit seinem Schaltkontakt 1K1 die Signallampe HL1 einschaltet und über die Alarmtesttaste SB3 ausschaltet.

Gleichzeitig schaltet der Schließkontakt 1K2 des Relais 1K über den Öffnungskontakt 3K2 des ausgeschalteten Relais 3K die Glocke ein. Die Klingel wird durch die akustische Alarmauslösetaste SB1 aktiviert. Bei Betätigung ist das 3K-Relais über seinen 3X7-Kontakt selbsthaltend, die Klingel wird vom offenen Kontakt getrennt.

Schließt in diesem Zustand der Schaltung der zweite Prozesskontakt S2, so leuchtet beim Entfernen des Summers nur die Signallampe HL2 und der Summer ertönt nicht. Nach dem Öffnen beider Prozesskontakte S1 und S2 kehrt der Stromkreis in seinen ursprünglichen Zustand zurück, wodurch alle Relais abfallen. Die Tasten SB2 und SB3 dienen zum Testen der Klingel- und Signallampen.