Prinzipien der automatischen Start- und Stoppsteuerung von Elektromotoren

Der Artikel befasst sich mit Relais-Schütz-Systemen zur Automatisierung von Start, Umkehr und Stopp von Induktionsmotoren mit Phasenrotor und Gleichstrommotoren.

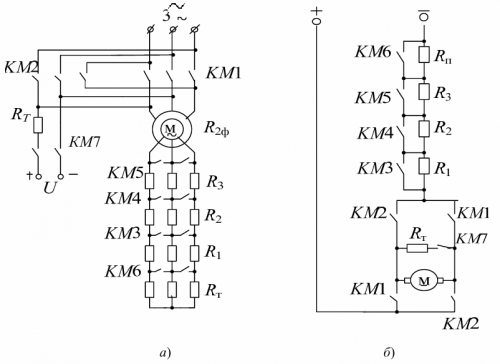

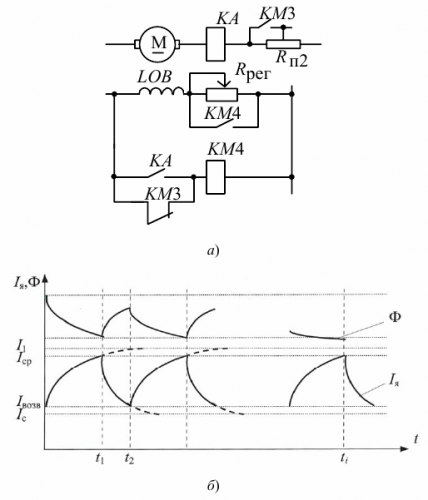

Berücksichtigen Sie beim Starten die Schemata zum Einschalten der Startwiderstände und der Kontakte der Schütze KM3, KM4, KM5, die sie steuern Induktionsmotor mit gewickeltem Rotor (AD mit f. R.) Und Unabhängig erregter Gleichstrommotor DPT NV (Abb. 1). Diese Schemata sorgen für dynamisches Bremsen (Abb. 1, a) und entgegengesetztes Bremsen (Abb. 1, b).

Beim Starten eines DPT NV- oder IM-Rheostats mit Phasenrotor erfolgt das abwechselnde Schließen (Kurzschluss) der Stufen des Start-Rheostats R1, R2, R3 automatisch über die Kontakte der Schütze KM3, KM4, KM5, die sein können auf drei Arten gesteuert:

-

durch Zählen der Zeitintervalle dt1, dt2, dt3 (Abb. 2), für die Zeitrelais verwendet werden (Zeitmanagement);

-

durch Überwachung der Drehzahl des Elektromotors bzw EMF (Geschwindigkeitskontrolle).Als EMF-Sensoren werden direkt über Rheostaten angeschlossene Spannungsrelais oder Schütze eingesetzt;

-

die Verwendung von Stromsensoren (Stromrelais, die auf einen Rückstrom von Imin einstellbar sind), die einen Befehlsimpuls geben, wenn der Ankerstrom (Rotorstrom) während des Startvorgangs auf den Wert von Imin absinkt (Steuerung des Stromprinzips).

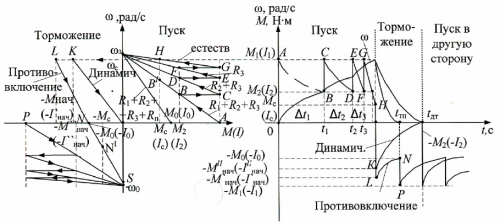

Berücksichtigen Sie die mechanischen Eigenschaften eines Gleichstrommotors (DCM) (Abb. 1) (bei einem Induktionsmotor (IM) gilt dasselbe, wenn Sie den Betriebsabschnitt der mechanischen Eigenschaften verwenden) beim Starten und Stoppen sowie die Kurven von Geschwindigkeit, Drehmoment (Strom) über der Zeit.

Reis. 1. Schemata zum Einschalten der Anlaufwiderstände eines Induktionsmotors mit Phasenrotor (a) und eines Gleichstrommotors mit unabhängiger Erregung (b)

Reis. 2. Start- und Stoppeigenschaften (a) und DPT-Abhängigkeiten (b)

Starten des Elektromotors (Kontakte KM1 sind geschlossen (Abb. 1)).

Bei angelegter Spannung ist der Strom (Drehmoment) im Motor gleich I1 (M1) (Punkt A) und der Motor beschleunigt mit dem Anlaufwiderstand (R1 + R2 + R3).

Mit fortschreitender Beschleunigung nimmt der Strom ab und bei Strom I2 (Punkt B) wird R1 kurzgeschlossen, der Strom steigt auf den Wert I1 (Punkt C) und so weiter.

Am Punkt F, bei Strom I2, wird die letzte Stufe des Anlaufwiderstands kurzgeschlossen und der Elektromotor erreicht seine natürliche Kennlinie (Punkt G). Es erfolgt eine Beschleunigung bis zum Punkt H, der dem Strom Ic entspricht (lastabhängig). Wenn R1 am Punkt B nicht kurzgeschlossen ist, beschleunigt der Motor zum Punkt B' und hat eine konstante Geschwindigkeit.

Dynamisches Bremsen (KM1 offen, KM7 geschlossen) bis der Elektromotor den Punkt K erreicht, der dem Moment (Strom) entspricht und dessen Wert vom Widerstand Rtd abhängt.

Bremsen durch Widerstand (KM1 offen, KM2 geschlossen), während der Elektromotor zum Punkt L geht und mit dem Widerstand sehr schnell abzubremsen beginnt (R1 + R2 + R3 + Rtp).

Die Steigung dieser Kennlinie und damit der Wert ist gleich (parallel) wie die Ausgangskennlinie mit dem Widerstand (R1 + R2 + R3 + Rtp).

Am Punkt N ist ein Kurzschluss Rtp erforderlich, der Elektromotor geht zum Punkt P und beschleunigt in die entgegengesetzte Richtung. Wenn Rtp am Punkt N nicht kurzgeschlossen ist, beschleunigt der Motor zum Punkt N' und läuft mit dieser Geschwindigkeit.

Automatische Steuerungsschemata zum Starten von DPT

Steuerung als Funktion der Zeit (Abb. 3) Am häufigsten werden elektromagnetische Zeitrelais als Zeitrelais in EP-Schaltungen eingesetzt. Sie sind so eingestellt, dass sie die voreingestellten Zeitverzögerungen dt1, dt2,… berücksichtigen. Jedes Zeitrelais muss über ein entsprechendes Leistungsschütz verfügen.

Reis. 3. Schema des automatischen Starts von DPT als Funktion der Zeit

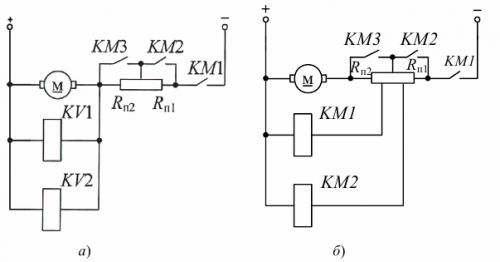

Drehzahlabhängige Steuerung (am häufigsten für dynamisches Bremsen und Gegenbremsen verwendet) Bei diesem Prinzip der Steuerungsautomatisierung werden Relais verwendet, die direkt oder indirekt die Drehzahl des Elektromotors steuern: Bei Gleichstrommotoren wird die Anker-EMK gemessen, bei Asynchronmotoren Bei Synchronmotoren wird die EMK bzw. Stromfrequenz gemessen.

Der Einsatz von Geräten, die die Geschwindigkeit direkt messen (Speed Control Relay (RCC) an einem komplexen Gerät) erschwert die Installation und den Steuerkreis.RKS wird häufiger zur Bremssteuerung eingesetzt, um den Elektromotor bei einer Drehzahl nahe Null vom Netz zu trennen. Indirekte Methoden werden häufiger verwendet.

Bei konstantem Magnetfluss ist die Anker-EMK des DPT direkt proportional zur Drehzahl. Daher kann die Spannungsrelaisspule direkt an die Ankerklemmen angeschlossen werden. Allerdings unterscheidet sich die Ankerklemmenspannung Uy von Eya durch die Größe des Spannungsabfalls an der Ankerwicklung.

In diesem Fall sind zwei Optionen möglich:

- die Verwendung von Spannungsrelais KV, die auf unterschiedliche Betätigungsspannungen eingestellt werden können (Abb. 4, a);

- Verwendung von KM-Schützen, die über Anlaufwiderstände angeschlossen sind (Abb. 4, b). Die Schließkontakte der Relais KV1, KV2 versorgen die Spulen der Leistungsschütze KM2, KM3 mit Spannung.

Reis. 4. Versorgungskreise für den Anschluss von DPT unter Verwendung von Spannungsrelais (a) und Schützen (b) als DCS

Reis. 5. Stromkreis (a) und Steuerkreis (b) DPT mit geschwindigkeitsabhängiger Anlaufautomatisierung. Gestrichelte Linien zeigen die Schaltung bei Verwendung der Spannungsrelais KV1, KV2 zur Spannungsmessung.

Steuerung in der aktuellen Funktion. Dieses Steuerprinzip wird mithilfe von Unterstromrelais umgesetzt, die die Leistungsschütze einschalten, wenn der Strom den Wert I1 erreicht (Abb. 6, b). Es wird am häufigsten zum Hochfahren auf eine höhere Geschwindigkeit mit einer Abschwächung des Magnetflusses verwendet.

Reis. 6. Anschlussplan (a) und Abhängigkeit von Ф, Ia = f (t) (b) beim Starten eines Gleichstrommotors in Abhängigkeit vom Strom

Wenn der Einschaltstrom (Rp2 kurzgeschlossen) ist, wird das KA-Relais aktiviert und über den KA-Kontakt wird Strom an die Spule KM4 angelegt.Wenn der Ankerstrom auf den Rückstrom absinkt, schließt das Schütz KM4 und der Magnetfluss nimmt ab (Rreg wird in den LOB-Feldwicklungskreis eingeführt). In diesem Fall beginnt der Ankerstrom anzusteigen (die Änderungsrate des Ankerstroms ist höher als die Änderungsrate des Magnetflusses).

Wenn zum Zeitpunkt t1 Iya = Iav erreicht ist, werden die Relais KA und KM4 aktiviert und Rreg manipuliert. Der Prozess der Erhöhung des Flusses und der Verringerung von Ia beginnt zum Zeitpunkt t2, wenn das Raumschiff und KM4 abschalten. Bei all diesen Kommutierungen ist M > Ms und der Elektromotor beschleunigt. Der Startvorgang endet, wenn sich die Größe des magnetischen Flusses dem eingestellten Wert nähert, der durch die Einführung des Widerstands Rreg in den Stromkreis der Erregerspule bestimmt wird, und wenn beim nächsten Ausschalten von KA, KM4 der Ankerstrom Iav nicht erreicht ( Punkt ti). Dieses Steuerungsprinzip nennt man Vibration.

Automatisierung der DPT-Bremssteuerung

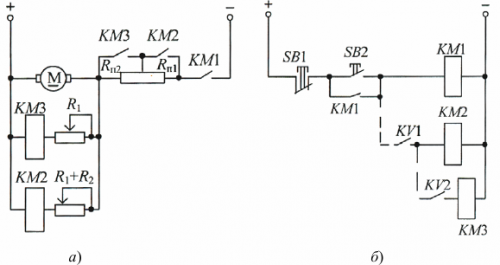

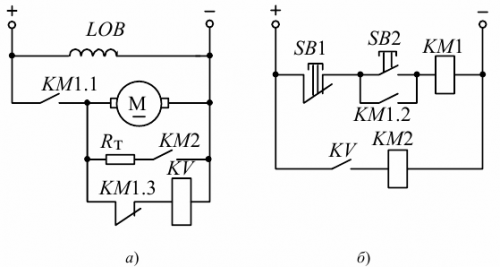

Dabei gelten die gleichen Grundsätze wie bei der Startup-Automatisierung. Der Zweck dieser Schaltungen besteht darin, den Elektromotor bei einer Drehzahl gleich oder nahe Null vom Netz zu trennen. Es lässt sich am einfachsten durch dynamisches Bremsen lösen, indem man die Prinzipien der Zeit oder der Geschwindigkeit nutzt (Abb. 7).

Reis. 7. Stromkreis (a) und Steuerkreis (b) dynamisches Bremsen

Beim Starten drücken wir SB2 und die Spannung wird an die Spule KM1 angelegt, während: der Knopf SB2 (KM1.2) manipuliert wird, die Spannung an den Anker des Motors (KM1.1) angelegt wird, der Versorgungskreis KV ( KM1.3 ) öffnet sich.

Beim Anhalten drücken wir SB1, während der Anker vom Netz getrennt wird, KM1.3 schließt und das KV-Relais aktiviert wird (da es im Moment des Abschaltens ungefähr gleich Uc ist und mit abnehmender Drehzahl abnimmt). Die Spule KM2 wird mit Spannung versorgt und RT ist mit dem Anker des Motors verbunden. Wenn die Winkelgeschwindigkeit nahe Null liegt, verschwindet der Anker des KV-Relais, KM2 wird stromlos und RT wird ausgeschaltet. Das KV-Relais in dieser Schaltung muss einen möglichst geringen Rückkopplungsfaktor haben, da nur dann eine Abbremsung auf die Mindestgeschwindigkeit erreicht werden kann.

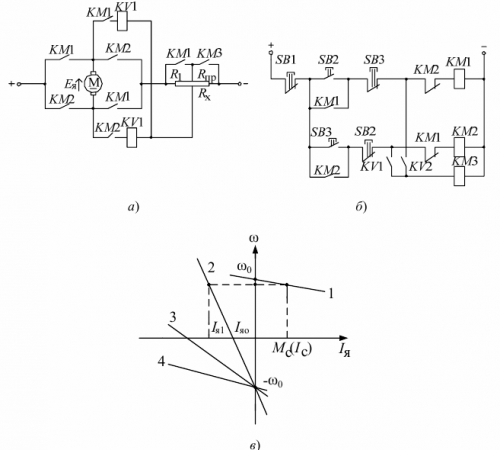

Beim Rückwärtsfahren des Motors kommt eine gegenläufige Bremsung zum Einsatz. Die Aufgabe des Steuerkreises besteht darin, bei Erteilung des Rückwärtsbefehls eine zusätzliche Widerstandsstufe einzuführen und diese zu überbrücken, wenn die Motordrehzahl nahe Null liegt. Am häufigsten wird für diese Zwecke die Steuerung als Funktion der Geschwindigkeit verwendet (Abb. 8).

Reis. 8. Stromkreis (a), Steuerkreis (b) und Bremseigenschaften (c) der Rückwärts-DPT-Bremsung

Stellen Sie sich eine Schaltung ohne Startautomatisierungsblock vor. Lassen Sie den Elektromotor natürlich «vorwärts» laufen (inkl. KM1, Beschleunigung wird nicht berücksichtigt).

Durch Drücken der SB3-Taste wird KM1 ausgeschaltet und KM2 eingeschaltet. Die Polarität der am Anker anliegenden Spannung wird umgekehrt. Die Kontakte KM1 und KM3 sind geöffnet, es wird eine Impedanz in den Ankerkreis eingeleitet. Es tritt ein Einschaltstrom auf und der Motor geht in die Kennlinie 2, nach der gebremst wird. Bei einer Geschwindigkeit nahe Null sollten Relais KV1 und Schütz KM3 einschalten. Die Rpr-Stufe wird manipuliert und die Beschleunigung beginnt in die entgegengesetzte Richtung gemäß Kennlinie 3.

Eigenschaften von Steuerkreisen für Induktionsmotoren (IM).

1. RKS-Relais (Induction Speed Control) werden häufig zur Steuerung des Bremsens (insbesondere des Rückwärtsgangs) verwendet.

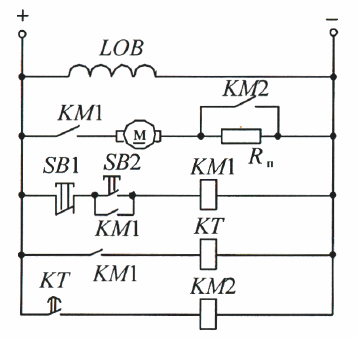

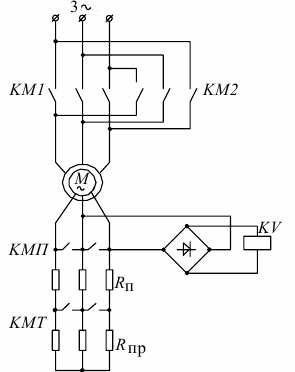

2. Für IM mit gewickeltem Rotor werden KV-Spannungsrelais verwendet, die durch unterschiedliche Werte der Rotor-EMF ausgelöst werden (Abb. 9). Diese Relais werden über einen Gleichrichter eingeschaltet, um den Einfluss der Frequenz des Rotorstroms auf den induktiven Widerstand der Spulen des Relais selbst auszuschließen (mit einer Änderung von XL und Iav, Uav), wodurch der Renditekoeffizient verringert und erhöht wird die Zuverlässigkeit des Betriebs.

Reis. 9. Umgekehrtes Blutdruckstillstandsschema

Funktionsprinzip: Bei einer hohen Winkelgeschwindigkeit des Rotors des Elektromotors ist die in seinen Wicklungen induzierte EMK gering, da E2s = E2k · s, und der Schlupf s ist vernachlässigbar (3–10 %). Die KV-Relaisspannung reicht nicht aus, um den Anker zu ziehen. Im Rückwärtsgang (KM1 öffnet und KM2 schließt) kehrt sich die Drehrichtung des Magnetfeldes im Stator um. Das KV-Relais arbeitet, öffnet den Versorgungskreis der KMP- und KMT-Schütze und die Anlauf- und Bremswiderstände Rп werden in den Rotorkreis eingeführt. Bei einer Drehzahl nahe Null schaltet das KV-Relais ab, das KMT schließt und der Motor beschleunigt in die entgegengesetzte Richtung.