Die ersten elektrischen Musikinstrumente: Denidore von Prokop Divisha, elektrisches Cembalo von de Laborde, Melodrama von Polenov

Wir wissen nicht, wer oder wann erstmals auf die Idee kam, Elektrizität für musikalische Zwecke zu nutzen. Wir wissen nicht, wer der Autor der ersten elektromusikalischen Konstruktion war. Es ist nur bekannt, dass Wissenschaftler und Ingenieure, sobald sie eine neue Art von Energie – Elektrizität – in den Griff bekamen, über mögliche Nutzungsmöglichkeiten nachzudenken begannen: in der Technologie, in der wissenschaftlichen Forschung, in der Kunst.

Heute ist ein Musikleben ohne E-Gitarre, elektrische Orgel, elektronischer Synthesizer nicht mehr vorstellbar, und die Kombination der Wörter Elektrizität und Musik ist längst selbstverständlich und vertraut geworden, aber das war nicht immer so.

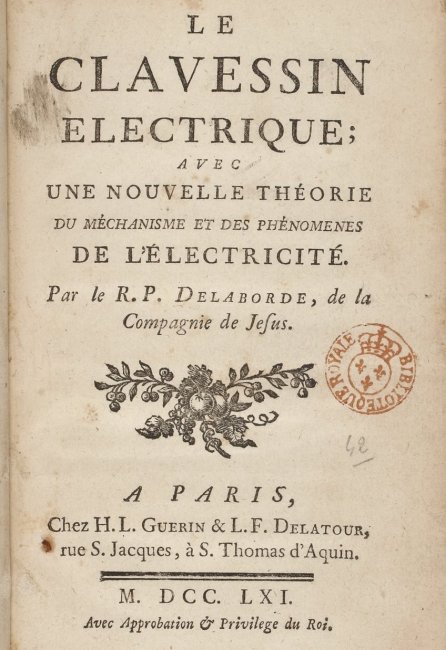

Ein elektrisches Cembalo in der französischen Nationalbibliothek in Paris – gilt als das erste Elektroinstrument der Welt

Das erste elektronische Instrument der Welt – von 1753.

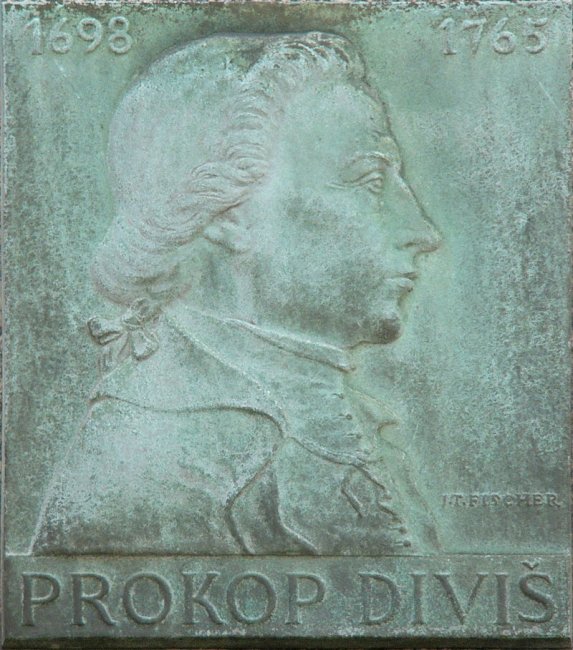

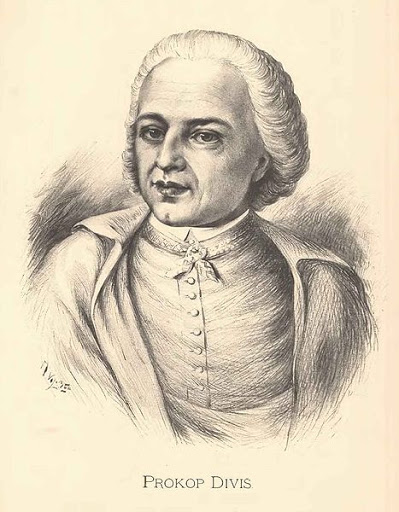

Der tschechische Erfinder, Geistliche und Musiker Prokop Divis (1698 - 1765) wird als europäischer Franklin bezeichnet.Das Hauptwerk seines Lebens war der Erforschung der atmosphärischen Elektrizität gewidmet.

Prokop Divish wurde 1698 im Dorf geboren. Daher befand sich Helvikovice bei Amberk, unweit von Hradec Králové in der Familie Korvej (Festung), auf der niedrigsten sozialen Herkunftsebene. Im Alter von 18 Jahren trat er in ein Kloster ein und wurde 1726 zum Priester geweiht. Procopius ist sein Klostername.

Nach seiner Priesterweihe unterrichtete er Philosophie an der Klosterschule in Lowe. Drei Jahre später wurde er Professor für Philosophie; Er unterscheidet sich von seinen Vorgängern vor allem dadurch, dass er seine Physikvorlesungen mit einer Demonstration verschiedener Experimente begleitet.

Prokop Divish ist vor allem dafür bekannt, dass er 1754 offenbar völlig unabhängig von B. Franklin den ersten von ihm entworfenen Blitzableiter Europas baute (vgl. Die Geschichte der Entstehung eines Blitzableiters).

Divish erkennt die praktische Bedeutung von Elektrizität und versucht, einen Weg zu finden, sie zum Wohle der Menschen zu nutzen. Er wandte sich der Medizin zu und begann mit der Elektrotherapie. Zu Hause gründete er eine kostenlose Klinik, in der er (und, wie Zeitgenossen des Wissenschaftlers behaupten, nicht ohne Erfolg) Menschen mit rheumatischen Schmerzen behandelte.

Die Werke eines Forschers aus der mährischen Kleinstadt Pšimetice machten ihren Autor europaweit bekannt. Er korrespondierte mit den größten Wissenschaftlern seiner Zeit.

Berühmt wurde Divish auch durch sein ursprüngliches Musikinstrument namens „Denidore“. Die erste Bekanntmachung dieses Instruments stammt vom 27. Februar 1753 und findet sich in einem Brief des evangelischen Theologen Ettinger an Divisch, der eine Antwort auf einen unbekannten Brief Divischs an diesen Pfarrer der württembergischen Stadt Weinsberg darstellt. Daher wurden die Arbeiten an dem Instrument Anfang 1753 abgeschlossen.

Das von Divis entworfene elektrische Musikinstrument Denis d'or, auf Tschechisch auch „Zlaty Divis“ genannt, was auf Französisch „goldener Dionysos“ bedeutet, zeichnete sich durch seine Schönheit und Klangvielfalt aus.

Der Denidor war ein 160 cm langes, 92 cm breites und 128 cm hohes Kastenstrahlinstrument mit Pedal und hervorstehender Tastatur.

Alle seine Teile wurden durch rotierende Bolzen zusammengehalten. Es hatte 790 Metallsaiten, 14 meist doppelte Register, und beim Spielen klang das erste Register voll, das zweite gedämpft, mit langem Nachklang.

Die Mechanik des Instruments ist genial, aber auch einfach. Der Aufbau ist schnell und einfach (in 45 Minuten). Daraus lassen sich die Klänge von Harfe, Laute, Klavier, Glocken, Horn (Waldhorn), Fagott und Klarinette ableiten. Durch die Elektrifizierung der Saiten erreichte er einen volleren und saubereren Klang.

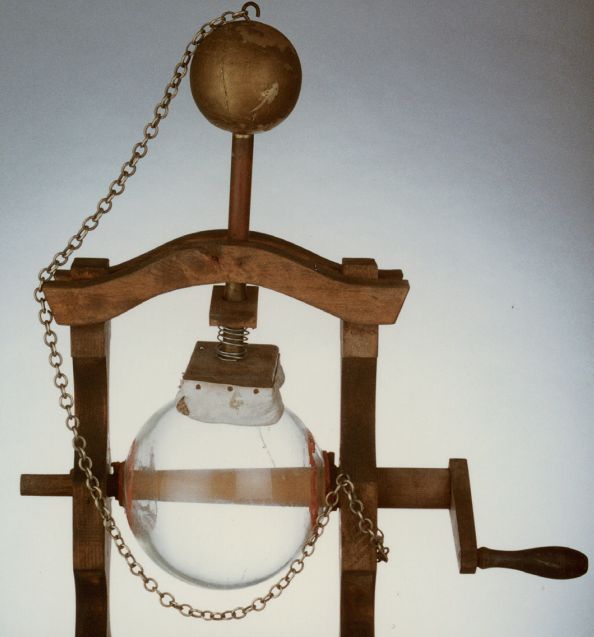

Die elektrische Reibungsmaschine, die Divish selbst hergestellt und „Elektrum“ genannt hat. Er lernte, Glas zu schleifen und hohle Glaskugeln mit einem Durchmesser von 20 cm herzustellen, auf die er glatte Eisenkreise – Kollektoren – legte. Ein Merkmal des Geräts war ein Reibungskissen – ein mit Kalbsleder überzogenes Holzbrett.

Elektrische Reibmaschine zur Elektrifizierung von Körpern von Prokop Divis

Auf diese Weise erhielt er eine elektrische Ladung: Mit einer Hand drehte er an einem Griff eine Glaskugel, mit der anderen legte er in einem Lederhandschuh seine Handfläche auf die Oberfläche. Als er eine elektrische Ladung auf der Oberfläche spürte, er das Pad aktiviert.

Elektrische Ladung wurde mittels eines Eisenkreises in einem Leydener Gefäß abgelenkt, und ursprünglich diente eine Platte aus Kupferzinn als Kondensator, deren Ränder mit Wachs isoliert waren.

Die Leidener Bank Divisha war ein zylindrisches Glasgefäß mit einer Höhe von 32 cm und einem Volumen von etwa 4 Litern.Der Durchmesser des oberen Teils des Zylinders beträgt 13,2 cm und der Durchmesser des unteren Teils beträgt 11 cm. Ein Stab verläuft durch die Mitte des Zylinders, er ist unten spiralförmig verdreht und sein oberer Teil ragt 11,5 heraus cm vom Rand des Zylinders entfernt.

Der untere Teil des Kastenzylinders ist mit verdichteten, mit Kolophonium gefüllten Eisenspänen gefüllt, der obere Kreislauf ist an eine elektrische Reibmaschine angeschlossen.

Wenn wir die Tatsache der Elektrifizierung der Saiten von „Denidor“ berücksichtigen, können wir feststellen, dass Divish mit Elektrizität experimentierte, als dieses Musikinstrument bereits hergestellt wurde. Möglicherweise führte sein langjähriges Interesse an Musik Davis über den „Denidore“ zu Experimenten mit Elektrizität.

Es ist bekannt, dass Prokop Divish das perfekte Spielen seines Instruments erlernte und diese Kunst mehreren Organisten beibrachte.

Die Information über die „Denidora“ erreichte den preußischen Prinz Heinrich, er wollte ein Instrument kaufen. Dies wurde jedoch durch den Tod von Divish verhindert. Wie er selbst 1762 schrieb, arbeitete Divish an der Schaffung des zweiten „Denidor“.

Gedenktafel für Prokop Divis von Jan Tomasz Fischer (1912 – 1957) im ehemaligen Jesuitengymnasium am Jesuitenplatz in Znojmo

Nach dem Tod von Divis landet „Denidor“ in der Abtei von Luoka, wo man weiß, wie man es spielt. Mit der Schließung des Klosters im Jahr 1784 wurde die „Goldene Wilde“ nach Wien transportiert und blieb dort lange Zeit ungenutzt in der Kaiserpfalz.

Schließlich erschien der ehemalige Organist der Luoka-Kathedrale, Norbert Wieser, in Wien. Er beherrschte das Instrument gut und spielte es oft, indem er an Palastkonzerten teilnahm. Als Belohnung für seine Tapferkeit überreichte Kaiser Joseph II. Viser einen Denidor.

Dann wurde er deren Besitzer, reiste damit durch Österreich-Ungarn und verdiente damit gutes Geld.Kürzlich gab Wieser Konzerte in Prešpurk (heute Bratislava), wo sich die Spuren von Denidore und seinem Meister verlieren. Seitdem ist das Schicksal von „Denidor“ unbekannt.

Elektrisches Cembalo

Einer der Wissenschaftler, deren Namen mit der Entwicklung der ersten elektrischen Musikinstrumente verbunden sind, ist der Franzose Jean-Baptiste de Laborde (Delabord, Jean-Baptiste Thieu Delaborde) (1730-1777), der über tiefe und umfassende Kenntnisse auf den Gebieten verfügt Mathematik und Physik seiner Zeit.

Zu dieser Zeit war die wissenschaftliche Welt Frankreichs, wie auch andere europäische Länder, von der Erforschung der Elektrizität fasziniert. Jean-Baptiste de Laborde träumte davon, eine Theorie zur Erklärung elektrischer Phänomene zu entwickeln.

Diesem Zweck ordnete er alle seine Experimente unter, darunter Arbeiten zum Bau eines ungewöhnlichen Cembalos, das mit Hilfe elektrostatischer Kräfte wirkte. Die Konstruktion des Instruments beschrieb de Laborde in seinem Hauptwerk von 1759: „Ein elektrisches Cembalo mit a.“ Neue Theorie des Mechanismus und des Phänomens der Elektrizität“.

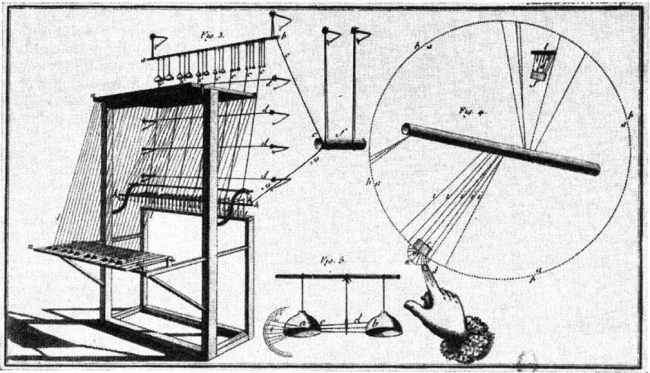

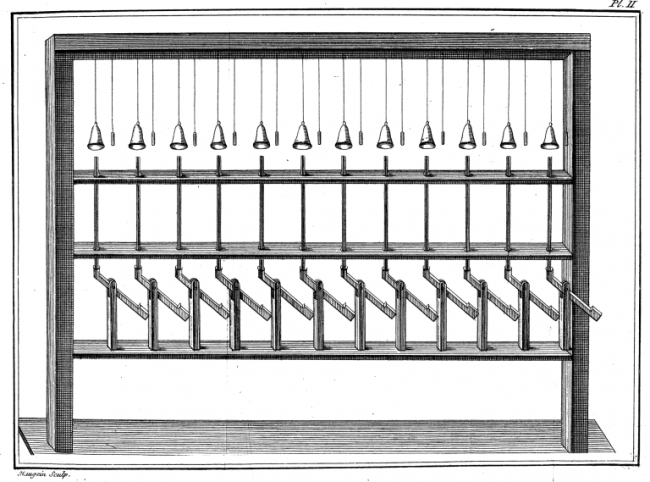

Der Bau des Cembalos basierte auf in einer Reihe aufgehängten Glocken. Jedes Glockenpaar mit einem dazwischen hängenden Hammer hatte eine bestimmte Tonhöhe. Auf die Glocken wurde eine durch Reibung erzeugte elektrische Ladung ausgeübt.

Durch Drücken der entsprechenden Taste wurde eine der Glocken geerdet und von der Ladequelle getrennt. Also bewegte sich der Hammer, wurde von der geladenen Glocke angezogen, schlug sie an, lud auf, schlug dann auf die zweite Glocke ein, gab ihr eine Ladung und so weiter, bis die Taste gedrückt wurde. Der Klangeffekt wurde durch den Einsatz von Orgelpfeifen verstärkt.

Laut de Laborde kann sein Instrument wie ein gewöhnliches Cembalo oder eine Orgel gespielt werden. Einen besonderen Eindruck machte das Instrument im Dunkeln – wie ein buntes Feuerwerk sprühten Funken daraus hervor.

Viele Menschen kamen nach De Laborde, um den ungewöhnlichen Klang des Cembalos zu hören. Die Presse veröffentlichte positive und sogar begeisterte Kritiken über die Erfindung.

Allerdings nicht ohne Kritiker. De Labor wurde beschuldigt, die Idee für den Entwurf vom kurz zuvor verstorbenen Louis-Bertrand Castel übernommen zu haben, einem Gelehrten, der dreißig Jahre seines Lebens dem Studium der Farbmusik gewidmet hatte. Ob Castel tatsächlich die Idee hatte, mithilfe von Elektrizität Musikinstrumente herzustellen, ist unbekannt, jedenfalls hat er nichts Derartiges tatsächlich umgesetzt.

So hatten Musikliebhaber vor mehr als zweihundert Jahren, als die Wissenschaft der Elektrizität gerade ihre ersten zaghaften Schritte machte, die Möglichkeit, den ungewöhnlichen Klang von Instrumenten aus einer fernen Zukunft zu genießen.

Magnetisches Cembalo

Das Clavecin Magnetique war eines der ersten akustischen Instrumente, das magnetische Anziehung nutzte. Dieses Instrument war das Ergebnis einer experimentellen Untersuchung der Natur von Magnetismus und Elektrizität – damals sehr modern – durch Abbé Berthollon de Saint-Lazare (1741-1800), einen Jesuitenpriester, Mathematiker und Naturforscher aus Montpellier in Frankreich.

Magnetisches Cembalo von Abt Bertolona – um 1780

Bertollons Erfindung war ein einfaches Instrument, das Töne erzeugte, indem Metallglocken gestimmte Glocken anschlugen und dabei Magnete anhoben und absenkten, die über eine Tastatur gesteuert wurden.

Bertolon schrieb und veröffentlichte zahlreiche Bücher über die Phänomene Elektrizität und Magnetismus und ihre möglichen medizinischen Anwendungen.

In „Magnetique du Clavecin“ (Paris, 1789) erwähnte und lobte Bertolon zwei weitere Tasteninstrumente, die seinen Entwurf beeinflussten – das elektrische Cembalo von Jean-Baptiste de Laborde (Frankreich, 1759) und die Farborgel von Louis Bertrand Castel (Paris, Frankreich, 1725).

Musikinstrument des Ingenieurs Polenow

Viele Wissenschaftler, die die Arbeit des herausragenden russischen Metallurgen Konstantin Polenow (1835–1908) sehr schätzten, zuckten nur missbilligend mit den Schultern, als sie erfuhren, dass der Forscher ernsthaft an einem „Melodrom“ beteiligt war.

K. P. Polenow leitete das Bergbauwerk Nischnesalda im Ural und führte dort viele bemerkenswerte Verbesserungen ein. Der Wissenschaftler beschäftigt sich auch mit der praktischen Anwendung von Elektrizität.

Möglicherweise wurde die Rolle von K. P. Polenov bei der Erforschung der Elektrizität unterschätzt. Es wurde also angenommen, dass er bereits vor Yablochkov die elektrische Beleuchtung erfand und in den siebziger Jahren im Büro von Saldinskaya in der Provinz Perm abends eine elektrische Laterne angezündet wurde – damals gab es sie in keiner der europäischen Städte Dies wurde in einer 1908 veröffentlichten Broschüre zum Gedenken an Polenow erwähnt.

Aus derselben Broschüre erfahren wir, dass „K.P. Polenov über die Anwendung von Elektrizität auf Musikinstrumenten und das von ihm erfundene Gerät für Melodramen es jedem ermöglicht, mit Hilfe spezieller Noten ohne vorherige Schulung Harmoniespiele zu spielen.“ Das Melodium war eine Lieblingserfindung von Konstantin Pawlowitsch und er hörte bis zu seinem Lebensende nicht auf, es zu verbessern. «

Doch Polenows „Melodie“ – diese Art elektrisches Harmonium aus dem 19. Jahrhundert, ein Gerät, über das wir übrigens außer flüchtigen Archivbezügen fast nichts wissen – blieb für die Zeitgenossen des Wissenschaftlers nichts weiter als Unterhaltung, Neugier. So wie einst der „Denidore“ des tschechischen Wissenschaftlers Prokop Divis war.

Im Gegensatz zur legendären Divisch-Erfindung, die uns nur in Beschreibungen aus alten Dokumenten überliefert ist, befindet sich ein funktionierendes Modell von de Labordes elektrischem Cembalo aus dem Jahr 1759 in der französischen Nationalbibliothek in Paris. Vielleicht gilt das elektrische Cembalo von de Laborde deshalb als das erste elektrische Musikinstrument der Geschichte.