Was ist ein Blitz und wie entsteht er?

Der Ursprung der Gewitterwolken

Hoch über dem Boden aufsteigender Nebel besteht aus Wasserpartikeln und bildet Wolken. Größere und schwerere Wolken werden Kumuluswolken genannt. Manche Wolken sind einfach – sie verursachen weder Blitze noch Donner. Andere werden Gewitter genannt, weil sie ein Gewitter erzeugen, Blitze und Donner bilden. Gewitterwolken unterscheiden sich von gewöhnlichen Regenwolken dadurch, dass sie mit Elektrizität aufgeladen sind: einige sind positiv, andere negativ.

Hoch über dem Boden aufsteigender Nebel besteht aus Wasserpartikeln und bildet Wolken. Größere und schwerere Wolken werden Kumuluswolken genannt. Manche Wolken sind einfach – sie verursachen weder Blitze noch Donner. Andere werden Gewitter genannt, weil sie ein Gewitter erzeugen, Blitze und Donner bilden. Gewitterwolken unterscheiden sich von gewöhnlichen Regenwolken dadurch, dass sie mit Elektrizität aufgeladen sind: einige sind positiv, andere negativ.

Wie entstehen Gewitterwolken? Jeder weiß, wie stark der Wind bei einem Gewitter ist. Aber noch stärkere Luftwirbel bilden sich höher über dem Boden, wo Wälder und Berge die Luftbewegung nicht behindern. Dieser Wind erzeugt in den Wolken überwiegend positive und negative Elektrizität.

In der Mitte jedes Tropfens befindet sich positive Elektrizität, und entlang der Tropfenoberfläche befindet sich die gleiche Menge negativer Elektrizität. Fallende Regentropfen werden vom Wind erfasst und fallen in die Luftströmungen. Der Wind trifft mit Gewalt auf den Tropfen und zerbricht ihn in Stücke.Dabei werden die abgelösten äußeren Partikel des Tröpfchens mit negativer Elektrizität aufgeladen.

Der verbleibende größere und schwerere Teil des Tropfens ist mit positiver Elektrizität aufgeladen. Der Teil der Wolke, in dem sich schwere Tröpfchen ansammeln, ist mit positiver Elektrizität aufgeladen. Der Regen, der aus der Wolke fällt, überträgt einen Teil der Elektrizität der Wolke auf den Boden, und so entsteht eine elektrische Anziehungskraft zwischen der Wolke und dem Boden.

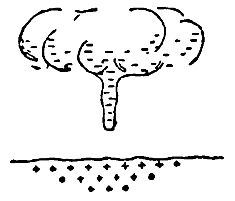

In Abb. 1 zeigt die Verteilung der Elektrizität in einer Wolke und auf der Erdoberfläche. Wenn eine Wolke mit negativer Elektrizität aufgeladen ist, wird die positive Elektrizität der Erde in dem Bestreben, von ihr angezogen zu werden, über die Oberfläche aller erhöhten Objekte verteilt, die elektrischen Strom leiten. Je höher das Objekt am Boden steht, desto geringer ist der Abstand zwischen der Ober- und Unterseite der Wolke und desto kleiner ist die Luftschicht, die hier verbleibt und die entgegengesetzte Elektrizität abgibt. Es liegt auf der Hand, dass Blitze an solchen Stellen leichter in den Boden eindringen. Wir werden Ihnen später mehr darüber erzählen.

Reis. 1. Verteilung von Elektrizität in einer Gewitterwolke und Bodenobjekten

Was verursacht Blitze?

Wenn man sich einem hohen Baum oder Haus nähert, wirkt eine mit Elektrizität aufgeladene Gewitterwolke auf ihn ein. In Abb. Eine mit negativer Elektrizität aufgeladene Wolke zieht positive Elektrizität auf das Dach und die negative Elektrizität des Hauses gelangt in den Boden.

Beide Elektrizitäten – in der Wolke und auf dem Dach des Hauses – neigen dazu, sich gegenseitig anzuziehen. Befindet sich viel Strom in der Wolke, dann entsteht durch den Einfluss viel Strom am Haus.

So wie einströmendes Wasser einen Damm erodieren und in einen Wildbach stürzen kann, der in seiner ungehinderten Bewegung ein Tal überschwemmt, so kann Elektrizität, die sich zunehmend in einer Wolke ansammelt, schließlich die Luftschicht durchbrechen, die sie von der Erdoberfläche trennt, und rauschen bis zur Erde, zur entgegengesetzten Elektrizität. Es kommt zu einer starken Entladung – ein elektrischer Funke gleitet zwischen der Wolke und dem Haus.

Das ist der Blitz, der ins Haus einschlägt. Blitzentladungen können nicht nur zwischen einer Wolke und dem Boden auftreten, sondern auch zwischen zwei mit unterschiedlicher Elektrizität geladenen Wolken.

Je stärker der Wind ist, desto schneller wird die Wolke mit Strom aufgeladen. Der Wind leistet einen gewissen Arbeitsaufwand, der in die Trennung von positivem und negativem Strom fließt.

Wie entsteht ein Blitz?

Blitze, die in den Boden einschlagen, kommen am häufigsten von Wolken, die mit negativer Elektrizität aufgeladen sind. Auf diese Weise entstehen Blitze, die aus einer solchen Wolke einschlagen.

Zunächst beginnen kleine Mengen Elektronen in einem schmalen Kanal von der Wolke zum Boden zu fließen und bilden eine Art Strömung in der Luft.

In Abb. 2 zeigt diesen Beginn der Blitzentstehung. In dem Teil der Wolke, in dem sich der Kanal zu bilden beginnt, haben sich Elektronen mit hoher Bewegungsgeschwindigkeit angesammelt, wodurch sie bei der Kollision mit Luftatomen diese in Kerne und Elektronen zerlegen.

Reis. 2. In einer Wolke beginnen sich Blitze zu bilden

Die dabei freigesetzten Elektronen stürzen ebenfalls auf den Boden und kollidieren erneut mit den Luftatomen und trennen diese.Es ist wie beim Fallen von Schnee in den Bergen, wenn zunächst ein kleiner Klumpen herabrollt, mit an ihm haftenden Schneeflocken bedeckt wird und sich, seinen Flug beschleunigend, zu einer großen Lawine entwickelt.

Und hier fängt die Elektronenlawine neue Luftmengen ein und spaltet ihre Atome in Stücke. In diesem Fall wird die Luft erwärmt und mit steigender Temperatur erhöht sich ihre Leitfähigkeit. Es verwandelt sich von einem Isolator in einen Leiter. Durch den entstehenden leitenden Luftkanal aus der Wolke beginnt der Strom immer mehr abzufließen. Elektrizität nähert sich der Erde mit enormer Geschwindigkeit und erreicht 100 Kilometer pro Sekunde.

In Hundertstelsekunden erreicht die Elektronenlawine den Boden. Damit ist erst der erste, sozusagen „vorbereitende“ Teil des Blitzes beendet: Der Blitz hat seinen Weg zum Boden gefunden. Der zweite, große Teil der Entwicklung von Lightning steht noch bevor. Der betrachtete Teil der Blitzformation wird als Leiter bezeichnet. Dieses Fremdwort bedeutet auf Russisch „Anführer“. Der Führer machte Platz für den zweiten, stärkeren Teil des Blitzes; Dieser Teil wird Hauptteil genannt. Sobald der Kanal den Boden erreicht, beginnt der Strom viel heftiger und schneller durch ihn zu fließen.

Nun besteht eine Verbindung zwischen der im Kanal angesammelten negativen Elektrizität und der positiven Elektrizität, die mit Regentropfen auf den Boden gefallen ist, und durch elektrische Wirkung kommt es zu einer Elektrizitätsentladung zwischen der Wolke und dem Boden. Eine solche Entladung ist ein elektrischer Strom von enormer Stärke – diese Stärke ist viel größer als die Stromstärke in einem herkömmlichen Stromnetz.

Der im Kanal fließende Strom steigt sehr schnell an und beginnt nach Erreichen der maximalen Stärke allmählich abzunehmen.Der Blitzkanal, durch den ein so starker Strom fließt, erwärmt sich stark und leuchtet daher hell. Allerdings ist die Zeit des Stromflusses bei einer Blitzentladung sehr kurz. Die Entladung dauert nur sehr kurze Bruchteile einer Sekunde und daher ist die bei der Entladung erzeugte elektrische Energie relativ gering.

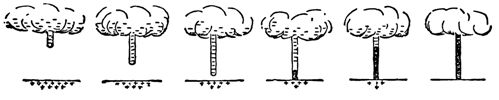

In Abb. 3 zeigt die allmähliche Bewegung des Blitzableiters in Richtung Boden (die ersten drei Abbildungen links).

Reis. 3. Allmähliche Entwicklung des Blitzableiters (erste drei Figuren) und seines Hauptteils (letzte drei Figuren).

Die letzten drei Abbildungen zeigen einzelne Momente der Entstehung des zweiten (Haupt-)Teils des Blitzes. Eine Person, die auf den Blitz blickt, könnte dessen Führung natürlich nicht vom Hauptteil unterscheiden, da sie einander extrem schnell auf dem gleichen Weg folgen.

Nach dem Anschluss zweier unterschiedlicher Stromarten wird der Strom unterbrochen. Normalerweise hört der Blitz hier nicht auf. Oftmals stürmt ein neuer Anführer sofort den Weg entlang, der durch den ersten Wurf geebnet wurde, und hinter ihm, auf demselben Weg, befindet sich erneut der Augenteil des Wurfs. Damit ist die zweite Entladung abgeschlossen.

Es kann bis zu 50 solcher separaten Kategorien geben, von denen jede aus einem eigenen Leiter und Hauptteil besteht. Meistens sind es 2-3 davon. Das Auftreten getrennter Entladungen führt dazu, dass der Blitz intermittierend auftritt, und oft sieht eine Person, die den Blitz betrachtet, ihn flackern. Dadurch flackert der Blitz.

Die Zeit zwischen der Bildung einzelner Entladungen ist sehr kurz. Sie überschreitet Hundertstelsekunden nicht. Wenn die Anzahl der Entladungen sehr groß ist, kann die Blitzdauer eine ganze Sekunde oder sogar mehrere Sekunden erreichen.

Wir haben nur eine Blitzart betrachtet, die am häufigsten vorkommt.Dieser Blitz wird linearer Blitz genannt, weil er mit bloßem Auge als Linie erscheint – ein schmales, helles Band aus Weiß, Hellblau oder leuchtendem Rosa.

Linienblitze haben eine Länge von Hunderten von Metern bis zu vielen Kilometern. Der Weg des Blitzes verläuft normalerweise im Zickzack. Blitze haben oft viele Zweige. Wie bereits erwähnt, können linienförmige Blitzentladungen nicht nur zwischen Wolke und Boden, sondern auch zwischen Wolken auftreten.

Kugelblitz

Neben linearen Blitzen gibt es jedoch deutlich seltener andere Blitzarten. Wir werden einen von ihnen betrachten, den interessantesten – Kugelblitze.

Manchmal gibt es Blitzentladungen, die Feuerbälle sind. Wie Kugelblitze entstehen, ist noch nicht erforscht, aber die verfügbaren Beobachtungen dieser interessanten Art von Blitzentladung lassen uns einige Schlussfolgerungen ziehen.

Am häufigsten haben Kugelblitze die Form einer Wassermelone oder einer Birne. Es dauert relativ lange – vom Bruchteil einer Sekunde bis zu mehreren Minuten.

Die häufigste Dauer von Kugelblitzen beträgt 3 bis 5 Sekunden. Am häufigsten treten Kugelblitze am Ende eines Gewitters in Form rot leuchtender Kugeln mit einem Durchmesser von 10 bis 20 Zentimetern auf. In selteneren Fällen ist es auch groß. Beispielsweise wurde ein Blitz mit einem Durchmesser von etwa 10 Metern fotografiert.

Der Ball kann manchmal blendend weiß sein und sehr scharfe Konturen haben. Kugelblitze machen normalerweise ein zischendes, summendes oder zischendes Geräusch.

Kugelblitze können lautlos erlöschen, aber auch ein leises Knistern oder sogar eine ohrenbetäubende Explosion von sich geben. Wenn es verschwindet, hinterlässt es oft einen stechend riechenden Nebel. In Bodennähe oder in Innenräumen bewegen sich Kugelblitze mit der Geschwindigkeit eines laufenden Mannes – etwa zwei Meter pro Sekunde.Es kann eine Weile in Ruhe bleiben, und ein so „abgesetzter“ Ball zischt und wirft Funken, bis er verschwindet. Manchmal scheinen Kugelblitze vom Wind angetrieben zu werden, aber normalerweise ist ihre Bewegung unabhängig vom Wind.

Kugelblitze werden von geschlossenen Räumen angezogen und dringen dort durch offene Fenster oder Türen und manchmal sogar durch kleine Ritzen ein. Für sie sind Rohre ein guter Weg; Deshalb kommen in Küchen oft Feuerbälle aus Öfen. Nachdem der Blitz durch den Raum gereist ist, verlässt er den Raum und verlässt ihn oft auf demselben Weg, auf dem er ihn betreten hat.

Manchmal steigt und fällt der Blitz zwei- oder dreimal in Abständen von einigen Zentimetern bis einigen Metern. Gleichzeitig mit diesem Auf und Ab bewegt sich der Feuerball manchmal in horizontaler Richtung, und dann scheint der Kugelblitz Sprünge zu machen.

Kugelblitze „setzen“ sich oft auf Drähten nieder, bevorzugen die höchsten Punkte oder rollen entlang von Drähten, beispielsweise entlang von Abflussrohren. Feuerbälle bewegen sich am Körper von Menschen entlang, manchmal unter der Kleidung, und verursachen schwere Verbrennungen und sogar den Tod. Es gibt viele Beschreibungen von Fällen tödlicher Schäden an Menschen und Tieren durch Blitze. Hitzeblitze können an Gebäuden sehr schwere Schäden verursachen.

Wo schlägt ein Blitz ein?

Da es sich bei einem Blitz um eine elektrische Entladung durch die Dicke des Isolators Luft handelt, tritt er am häufigsten dort auf, wo die Luftschicht zwischen der Wolke und einem Objekt auf der Erdoberfläche kleiner ist. Direkte Beobachtungen zeigen dies: Blitze treffen in der Regel hohe Glockentürme, Masten, Bäume und andere hohe Objekte.

Blitze treffen jedoch nicht nur auf hohe Objekte.Von zwei benachbarten Masten gleicher Höhe, einer aus Holz und der andere aus Metall, und nicht weit voneinander entfernt, werden Blitze auf den Metallmast zuschlagen. Dafür gibt es zwei Gründe: Erstens leitet Metall den Strom viel besser als Holz, selbst wenn es nass ist. Zweitens ist der Metallmast gut mit dem Boden verbunden und der Strom vom Boden kann während der Entwicklung des Vorfachs freier zum Mast fließen.

Letzterer Umstand wird häufig genutzt, um verschiedene Gebäude vor Blitzen zu schützen. Je größer die Kontaktfläche des Metallmastes zum Boden ist, desto leichter kann der Strom aus der Wolke in den Boden gelangen.

Dies kann damit verglichen werden, wie ein Flüssigkeitsstrahl durch einen Trichter in eine Flasche gegossen wird. Wenn die Öffnung im Trichter groß genug ist, gelangt der Strahl direkt in die Flasche. Wenn die Öffnung im Trichter klein ist, beginnt die Flüssigkeit über den Rand des Trichters zu laufen und auf den Boden zu fließen.

Blitze können sogar auf einer ebenen Erdoberfläche einschlagen, strömen aber gleichzeitig dorthin, wo die elektrische Leitfähigkeit des Bodens größer ist. So wird beispielsweise feuchter Lehm oder Sumpf schneller vom Blitz getroffen als trockener Sand oder steiniger, trockener Boden. Aus dem gleichen Grund schlagen Blitze in die Ufer von Flüssen und Bächen ein und bevorzugen diese gegenüber hohen, aber trockenen Bäumen, die in ihrer Nähe aufragen.

Diese Eigenschaft des Blitzes – auf gut geerdete und gut leitende Körper zu treffen – wird häufig zur Implementierung verschiedener Schutzvorrichtungen genutzt.