Blitzschutzgerät

Blitzschutzeinrichtungen (Blitzableiter) bestehen aus an Masten oder direkt am Gebäude montierten Blitzableitern, Ableitungen und Erdungselektroden.

Blitzschutzeinrichtungen (Blitzableiter) bestehen aus an Masten oder direkt am Gebäude montierten Blitzableitern, Ableitungen und Erdungselektroden.

Blitzableiter

Blitzableiter nehmen einen direkten Blitzeinschlag direkt wahr. Sie können konstruktionsbedingt stabförmig (auf Stützen befestigt) oder kabelförmig (über dem Schutzobjekt aufgehängt) sein.

Als Blitzableiter kann auch ein aus Stahldraht geschweißtes Gitter mit einem Durchmesser von 6–8 mm und Zellen von 6×6 mm verwendet werden, das auf dem Dach oder unter einer Schicht aus nicht brennbarer Isolierung verlegt wird.

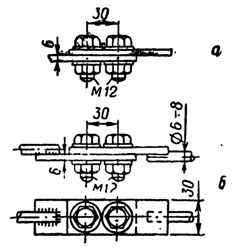

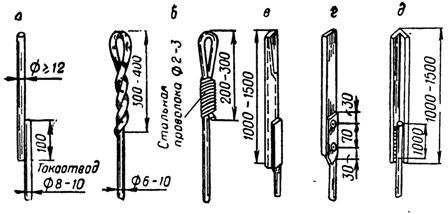

Blitzableiter bestehen aus Stahl jeder Klasse und Profilen mit einem Querschnitt von mindestens 100 mm2 (der kleinste Durchmesser beträgt 12 mm). Die Mindestlänge des Luftdurchlasses beträgt 200 mm. Die sinnvollste Länge beträgt 1-1,5 m. Typische Strukturen von Blitzableitern sind in Abb. dargestellt. 1.

Reis. 1. Ausführungen von Blitzableitern: a – aus Rundstahl; b – aus Stahldraht; e – aus einem Stahlrohr; g – aus Bandstahl; D-Winkelstahl

Blitzableiter werden zum Schutz vor Korrosion verzinkt oder lackiert. An der Spitze des Blitzableiters ist keine Verkupferung oder zusätzlich eine Vergoldung und Versilberung erforderlich.

Kontaktnetz-Blitzableiter bestehen aus verzinktem mehradrigem Stahldraht mit einem Querschnitt von mindestens 35 mm2 (Durchmesser ca. 7 mm), der über ein längliches Schutzobjekt gespannt ist. Es ist notwendig, Blitzableiter durch Schweißen mit Ableitungen zu verbinden.

unterstützt

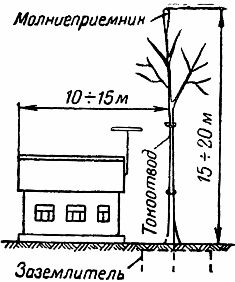

Stützen für freistehende Blitzableiter können aus Stahl, antiseptischem Holz und Stahlbeton bestehen. Als Stützen für Blitzableiter dürfen Baumstämme verwendet werden, die in einer Entfernung von 5-10 m vom Schutzgebiet wachsen (Abb. 2).

Reis. 2. Blitzschutz eines Gebäudes mit einem an einem Baum montierten Blitzableiter

Für Objekte der Blitzschutzkategorie II und III mit Feuerwiderstandsgrad III, IV und V können Bäume, die in einer Entfernung von weniger als 5 m von Gebäuden oder Bauwerken wachsen, als Stützen für Blitzableiter verwendet werden, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist ist erfüllt ist erfüllt:

1. Entlang der Wand des geschützten Gebäudes gegen den Baum wird über die gesamte Höhe des Gebäudes ein Draht verlegt, dessen unteres Ende im Boden vergraben und mit der Erdungselektrode verbunden wird;

2. Von einem an einem Baum installierten Blitzableiter wird der Draht zu einem anderen Baum hinuntergeworfen, der sich in einer Entfernung von mehr als 5 m vom geschützten Gebäude befindet. Der absteigende Draht führt diesen Baum hinunter und ist mit der Erdungselektrode verbunden.

Bei Bäumen mit und ohne Blitzableiter müssen die Äste seitlich am Haus in einem Abstand von mindestens 3 m zum Gebäude abgeschnitten werden.

Untere Drähte

Ableiter sind Leiter, die Stangen oder Blitzableiter mit einem Erdungsleiter an ein Oberleitungs- oder Dachluftbruchnetz anschließen.

Als Ableitungen dürfen Metallkonstruktionen verwendet werden: Säulen, Längsbewehrung von Stahlbetonsäulen, Feuerleitern, Rohre usw.

Ableitungen sollten so weit entfernt von Gebäudeeingängen angebracht werden, dass Personen sie nicht berühren können.

Zum Schutz vor Korrosion sollten sie verzinkt oder lackiert sein. Es wird empfohlen, sie entlang des geschützten Gebäudes auf dem kürzesten Weg zum Elektrodenerdungssystem zu platzieren. Alle Verbindungen von Ableitungen und deren Verbindungen mit Erdleitern müssen geschweißt sein.

Reis. 3. Die Konstruktion der Verbindung zwischen dem unteren Draht und der Erdungselektrode: a – der untere Draht aus Stahlband; b – runder Stahldraht nach unten

Der Wert des Impulswiderstands der Erdungselektrode lässt sich aus dem Widerstandswert für den Netzfrequenzstrom nach folgender Formel ermitteln:

wobei α der Impulskoeffizient ist, abhängig von der Stärke des Blitzstroms, der Länge der horizontalen Leiter des Erdungssystems und dem spezifischen Widerstand des Bodens; R ~ – Stromausbreitungswiderstand bei Netzfrequenz.

Der Typ des Erdungsschalters wird anhand des spezifischen Widerstands des Bodens und des erforderlichen Widerstandswerts ausgewählt.

Wenn in der Nähe des geschützten Bauwerks (in einer Entfernung von 25–35 m) eine Schutzerdung für elektrische Anlagen vorhanden ist, beispielsweise die Erdung einer Umspannstation, muss diese auch für diese Zwecke verwendet werden Blitzschutz von Gebäuden… In den meisten Fällen ist der Widerstand der Schutzerde geringer als der für den Blitzschutz erforderliche.

Ein Beispiel. Es ist notwendig, eine Erdungsvorrichtung für den Blitzableiter zu wählen, der das Wohngebäude schützt. Der Boden ist lehmig mit normalem Feuchtigkeitsgehalt.

Nach den Angaben zum Bodenwiderstand ergibt sich für Lehmboden ρ = 40— 150 Ohm • m. Wir nehmen den Durchschnittswert von 100 Ohm • m.

Gemäß der Referenztabelle stellen wir fest, dass das geschützte Objekt zur Blitzschutzkategorie III gehört und daher der Impulswiderstand der Erdungselektrode nicht mehr als 20 Ohm betragen sollte:

Rp <20 Ohm

Wir wählen für p = 100 Ohm • m den Widerstand der Erdungselektrode, etwa 20 Ohm.

Am nächsten und aus Sicht der Installation am bequemsten sind Erdungsgeräte gemäß Skizze 2; Zweierdungsschalter aus Stäben mit einem Durchmesser von 10–16 mm oder Winkeln von 40 x 40 x 4 mm, 2,5 m lang im Abstand von 3 m voneinander, verbunden durch ein Stahlband mit den Maßen 40 x 4 mm in einer Tiefe von 0,8 m ( Widerstand R (2)~ = 15 — 14 Ohm), oder nach Skizze 7: ein horizontaler Erdungsschalter aus einem 5-10 m langen Streifen 40×4 mm in 0,8 m Tiefe mit Einspeisung in die Mitte (Widerstand R (7) ~ = 12-19 Ohm). Für die erste Option müssen Sie den Impulsfaktor aus den Nachschlagetabellen ermitteln.

Für ρ = 100 Ohm • m α = 0,7

Für die Erdung nach Skizze 2 gilt: R(2) n = α • R(2)~ = 10,5 Ohm.

Beim Erdungsschalter nach Skizze 7 wird der Impulsbeiwert nicht berücksichtigt, daher gilt: R(7) n = R(7)~ = 19 Ohm bei 5 m Länge (bzw. 12 Ohm bei 10 m Länge).

In beiden Fällen ist für den notwendigen Erdungswiderstand gesorgt. Wir akzeptieren die Option gemäß Skizze 2 als weniger arbeitsintensiv und bieten einen gewissen Sicherheitsspielraum. Sollten aufgrund der örtlichen Gegebenheiten Schwierigkeiten beim Einfahren einer Ecke oder beim Verschrauben von Elektroden mit Rundstäben bestehen, ist eine Erdung des Blitzableiters nach Skizze 7 (Bandlänge 5-10 m) durchaus akzeptabel.