Wie ein Mikrofon funktioniert, Arten von Mikrofonen

Spezielle elektroakustische Geräte, sogenannte Mikrofone, werden verwendet, um Schallschwingungen in elektrischen Strom umzuwandeln. Der Name dieses Geräts bezieht sich auf eine Kombination aus zwei griechischen Wörtern, die mit „klein“ und „Stimme“ übersetzt werden.

Ein Mikrofon wandelt akustische Schwingungen in der Luft in elektrische Schwingungen um.

Das Funktionsprinzip des Mikrofons besteht darin, dass Schallschwingungen (eigentlich Luftdruckschwankungen) auf die empfindliche Membran des Geräts einwirken und bereits die Schwingungen der Membran zur Erzeugung elektrischer Schwingungen führen, da die Membran mit dem Teil verbunden ist des Geräts, das elektrischen Strom erzeugt, dessen Gerät von der Art des jeweiligen Mikrofons abhängt.

Auf die eine oder andere Weise werden Mikrofone heute in verschiedenen Bereichen der Wissenschaft, Technologie, Kunst usw. häufig eingesetzt. Sie werden in Audiogeräten, in mobilen Geräten, in der Sprachkommunikation, Sprachaufzeichnung, in der medizinischen Diagnose und in der Ultraschallforschung eingesetzt.Sie dienen als Sensoren, und in vielen, vielen anderen Bereichen menschlichen Handelns kann man auf ein Mikrofon in der einen oder anderen Form einfach nicht verzichten.

Mikrofone haben unterschiedliche Designs, da bei verschiedenen Mikrofontypen unterschiedliche physikalische Phänomene für die Erzeugung elektrischer Schwingungen verantwortlich sind. Die wichtigsten sind: elektrischer Wiederstand, Elektromagnetische Induktion, Änderung der Kapazität Und piezoelektrischer Effekt... Nach dem Funktionsprinzip des Gerätes lassen sich heute drei Haupttypen von Mikrofonen unterscheiden: dynamische, Kondensator- und piezoelektrische Mikrofone. Allerdings sind mancherorts bisher auch Kohlemikrofone erhältlich, mit denen wir unseren Testbericht beginnen.

Carbon-Mikrofon

Im Jahr 1856 ein französischer Wissenschaftler Du Monsel veröffentlichte seine Forschung, die zeigte, dass sich selbst bei einer kleinen Änderung der Kontaktfläche von Graphitelektroden ihr Widerstand gegenüber dem Fluss von elektrischem Strom ganz erheblich ändert.

Zwanzig Jahre später ein amerikanischer Erfinder Emil Berliner basierend auf diesem Effekt das weltweit erste Carbon-Mikrofon entwickelt. Dies geschah am 4. März 1877.

Die Funktionsweise des Berliner Mikrofons beruhte genau auf der Eigenschaft der Kontaktierung von Kohlenstoffstäben, den Widerstand des Stromkreises aufgrund einer Änderung der leitenden Kontaktfläche zu ändern.

Bereits im Mai 1878 wurde die Entwicklung der Erfindung angegeben David Hughes, der einen Graphitstab mit spitzen Enden und einer daran befestigten Membran zwischen zwei Kohlenstoffbechern installierte.

Wenn die Membran durch die Einwirkung von Schall vibriert, ändert sich auch die Kontaktfläche des Stabes mit den Bechern und damit auch der Widerstand des Stromkreises, an den der Stab angeschlossen ist. Dadurch veränderte sich der Strom im Stromkreis nach den Schwingungen des Schalls.

Thomas Alva Edison ging sogar noch weiter – er ersetzte den Stab durch Kohlenstaub. Der Autor des bekanntesten Designs ist das Kohlemikrofon Anthony White (1890). Es sind diese Mikrofone, die noch in den Headsets alter analoger Telefone zu finden sind.

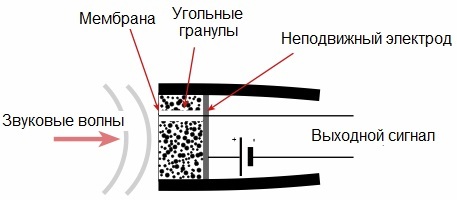

Das Carbonmikrofon ist wie folgt aufgebaut und funktioniert. Zwischen den beiden Metallplatten befindet sich das in einer versiegelten Kapsel eingeschlossene Kohlenstoffpulver (Granulat). Eine der Platten auf einer Seite der Kapsel ist mit der Membran verbunden.

Wenn Schall auf die Membran einwirkt, vibriert diese und überträgt die Schwingungen auf den Kohlenstoffstaub. Die Staubpartikel vibrieren und verändern von Zeit zu Zeit den Kontaktbereich miteinander. Dadurch schwankt auch der elektrische Widerstand des Mikrofons und verändert den Strom im Stromkreis, an den es angeschlossen ist.

Die ersten Mikrofone wurden in Reihe geschaltet mit einer galvanischen Batterie als Spannungsquelle.

Wenn ein solches Mikrofon an die Primärwicklung des Transformators angeschlossen wird, ist es möglich, den Schall zu eliminieren, der zeitlich mit dem Schall schwankt, der von seiner Sekundärwicklung auf die Membran einwirkt Stromspannung… Das Carbonmikrofon verfügt über eine hohe Empfindlichkeit, die es in manchen Fällen sogar ohne Verstärker ermöglicht, es zu verwenden. Obwohl das Kohlemikrofon einen erheblichen Nachteil hat – Vorhandensein erheblicher nichtlinearer Verzerrungen und Rauschen.

Kondensatormikrofon

Das Kondensatormikrofon (das auf dem Prinzip der Veränderung der elektrischen Kapazität unter dem Einfluss von Schall basiert) wurde von einem amerikanischen Ingenieur erfunden Edward Wente im Jahr 1916Die Fähigkeit des Kondensators, die Kapazität abhängig von der Änderung des Abstands zwischen seinen Platten zu ändern, war zu dieser Zeit bereits bekannt und untersucht.

Eine der Kondensatorplatten fungiert hier also als dünne bewegliche Membran, die schallempfindlich ist. Die Membran erweist sich aufgrund ihrer Dünnheit als leicht und empfindlich, da für ihre Herstellung traditionell dünner Kunststoff mit dünnster Gold- oder Nickelschicht verwendet wird. Dementsprechend muss die zweite Kondensatorplatte ortsfest fixiert werden.

Wenn der wechselnde Schalldruck auf eine dünne Platte einwirkt, versetzt er diese in Schwingungen – oder bewegt sich auf die zweite Kondensatorplatte zu und von ihr weg. In diesem Fall variiert und ändert sich die elektrische Kapazität eines solchen Typs eines variablen Kondensators. Infolgedessen ist in dem Stromkreis, in dem dieser Kondensator enthalten ist, Elektrizität Schwingung, die die Form der auf die Membran fallenden Schallwelle wiederholt.

Das elektrische Betriebsfeld zwischen den Platten wird entweder durch eine externe Spannungsquelle (z. B. eine Batterie) oder durch anfängliches Aufbringen eines polarisierten Materials als Beschichtung für eine der Platten erzeugt (ein Elektretmikrofon ist eine Art Kondensatormikrofon).

Hier muss ein Vorverstärker eingesetzt werden, da das Signal sehr schwach ist, da die Kapazitätsänderung durch den Schall äußerst gering ausfällt, die Membran vibriert kaum wahrnehmbar. Wenn die Vorverstärkerschaltung die Amplitude des Audiosignals erhöht, wird das bereits verstärkte Signal weitergeleitet zum Verstärker… Daher der erste Vorteil von Kondensatormikrofonen – Sie sind selbst bei sehr hohen Frequenzen äußerst empfindlich.

Dynamisches Mikrofon

Die Geburt eines dynamischen Mikrofons ist das Verdienst deutscher Wissenschaftler Gervin Erlach Und Walter Schottky… 1924 stellten sie einen neuen Mikrofontyp vor, das dynamische Mikrofon, das seinen Carbon-Vorgänger in Bezug auf Linearität und Frequenzgang weit übertraf und sein Kondensator-Pendant in seinen ursprünglichen elektrischen Parametern übertraf. Sie legten ein gewelltes Band aus sehr dünner (etwa 2 Mikrometer dicker) Aluminiumfolie in ein Magnetfeld.

1931 wurde das Modell von amerikanischen Erfindern verbessert. Tøres Und Vente… Sie boten ein dynamisches Mikrofon an mit einem Induktor… Diese Lösung gilt immer noch als die beste für Aufnahmestudios.

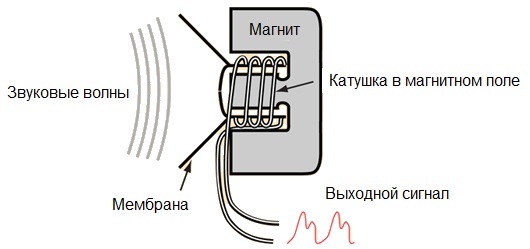

Das dynamische Mikrofon basiert auf Phänomen der elektromagnetischen Induktion… Die Membran ist an einem dünnen Kupferdraht befestigt, der in einem permanenten Magnetfeld um ein leichtes Kunststoffrohr gewickelt ist.

Schallschwingungen wirken auf die Membran, die Membran vibriert und wiederholt die Form der Schallwelle, während sie ihre Bewegungen auf den Draht überträgt, der Draht bewegt sich in einem Magnetfeld und (gemäß dem Gesetz der elektromagnetischen Induktion) wird ein elektrischer Strom induziert im Draht, wiederholt die Form des Klangs und fällt auf die Membran.

Da es sich bei einem Draht mit Kunststoffträger um eine recht leichte Konstruktion handelt, erweist er sich als sehr beweglich und sehr empfindlich, zudem ist die durch elektromagnetische Induktion induzierte Wechselspannung erheblich.

Elektrodynamische Mikrofone werden unterteilt in Spulenmikrofone (ausgestattet mit einer Membran im Ringspalt des Magneten), Bändchenmikrofone (bei denen gewellte Aluminiumfolie als Spulenmaterial dient), isodynamische usw.

Das klassische dynamische Mikrofon ist zuverlässig, verfügt über einen großen Amplitudenempfindlichkeitsbereich im Audiofrequenzbereich und ist kostengünstig in der Herstellung. Allerdings ist es bei hohen Frequenzen nicht empfindlich genug und reagiert schlecht auf plötzliche Änderungen des Schalldrucks – das sind zwei seiner Hauptnachteile.

Ein dynamisches Bändchenmikrofon unterscheidet sich dadurch, dass das Magnetfeld durch einen Permanentmagneten mit Polstücken erzeugt wird, zwischen denen sich ein dünner Aluminiumstreifen befindet, der Kupferdraht ersetzt.

Das Band hat eine hohe elektrische Leitfähigkeit, aber die induzierte Spannung ist gering und muss daher dem Stromkreis hinzugefügt werden Aufwärtstransformator… Ein nützliches akustisches Signal wird in einem solchen Stromkreis durch die Sekundärwicklung des Transformators entfernt.

Ein dynamisches Bändchenmikrofon weist im Gegensatz zu einem herkömmlichen dynamischen Mikrofon einen sehr gleichmäßigen Frequenzbereich auf.

Als permanentmagnetisches Material verwenden Mikrofone hartmagnetische Legierungen mit hoher Restinduktion (z. B. NdFeB). Körper und Ring bestehen aus weichmagnetischen Legierungen (z. B. Elektrostahl oder Permaloid).

Piezoelektrisches Mikrofon

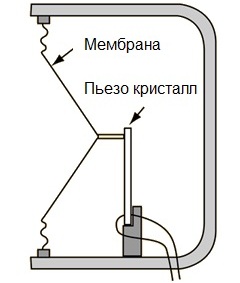

Ein neues Wort in der Audiotechnologie wurde 1925 von den russischen Wissenschaftlern Rschewkin und Jakowlew gesprochen. Sie schlugen einen grundlegend neuen Ansatz zur Umwandlung von Schall in Stromschwingungen vor – ein piezoelektrisches Mikrofon. Der Einwirkung von Schalldruck ausgesetzt ist piezoelektrischer Kristall.

Der Schall wirkt auf eine Membran, die mit einem Stab verbunden ist, der wiederum an einem Piezoelektrikum befestigt ist. Der Piezokristall verformt sich unter der Einwirkung der Schwingungen des Stabes und an seinen Anschlüssen entsteht eine Spannung, die die Form des einfallenden Schalls wiederholt. Diese Spannung wird als Nutzsignal genutzt.