Elektrischer Strom im Vakuum

Im technischen Sinne wird der Weltraum als Vakuum bezeichnet, dessen Materiemenge im Vergleich zu einem gewöhnlichen gasförmigen Medium unbedeutend ist. Der Vakuumdruck ist mindestens zwei Größenordnungen niedriger als der Atmosphärendruck; Unter solchen Bedingungen gibt es darin praktisch keine freien Ladungsträger.

Aber wie wir wissen elektrischer Schock nennt man die geordnete Bewegung geladener Teilchen unter Einwirkung eines elektrischen Feldes, während es im Vakuum per Definition keine solche Anzahl geladener Teilchen gibt, die ausreicht, um einen stabilen Strom zu bilden. Das heißt, um im Vakuum einen Strom zu erzeugen, ist es notwendig, ihm irgendwie geladene Teilchen hinzuzufügen.

Im Jahr 1879 entdeckte Thomas Edison das Phänomen der thermionischen Strahlung, das heute eine der bewährten Methoden zur Gewinnung freier Elektronen im Vakuum ist, indem eine Metallkathode (negative Elektrode) so weit erhitzt wird, dass Elektronen aus ihr herauszufliegen beginnen. Dieses Phänomen wird in vielen vakuumelektronischen Geräten, insbesondere in Vakuumröhren, genutzt.

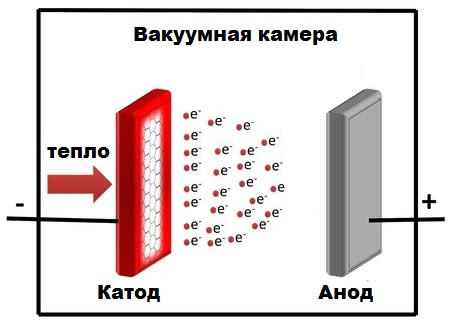

Platzieren wir zwei Metallelektroden in einem Vakuum, verbinden sie mit einer Gleichspannungsquelle und beginnen dann mit dem Erhitzen der negativen Elektrode (Kathode). In diesem Fall erhöht sich die kinetische Energie der Elektronen innerhalb der Kathode. Reicht die auf diese Weise zusätzlich gewonnene Elektronenenergie aus, um die Potentialbarriere zu überwinden (um die Austrittsarbeit des Kathodenmetalls zu erfüllen), können diese Elektronen in den Raum zwischen den Elektroden entweichen.

Da gibt es zwischen den Elektroden elektrisches Feld (erzeugt durch die obige Quelle) sollten Elektronen, die in dieses Feld eintreten, beginnen, in Richtung der Anode (positive Elektrode) zu beschleunigen, d. h. theoretisch entsteht im Vakuum ein elektrischer Strom.

Dies ist jedoch nicht immer und nur dann möglich, wenn der Elektronenstrahl die Potentialgrube auf der Oberfläche der Kathode überwinden kann, deren Vorhandensein auf das Auftreten einer Raumladung in der Nähe der Kathode (Elektronenwolke) zurückzuführen ist.

Für einige Elektronen wird die Spannung zwischen den Elektroden im Vergleich zu ihrer durchschnittlichen kinetischen Energie zu niedrig sein. Dies wird nicht ausreichen, um die Mulde zu verlassen und sie werden zurückgehen, und für einige wird sie hoch genug sein, um die Elektronen nach unten zu beruhigen und beginnen, durch das elektrische Feld beschleunigt zu werden. Je höher also die an die Elektroden angelegte Spannung ist, desto mehr Elektronen verlassen die Kathode und werden im Vakuum zu Stromträgern.

Je höher also die Spannung zwischen den im Vakuum befindlichen Elektroden ist, desto geringer ist die Tiefe des Potentialtopfs in der Nähe der Kathode.Als Ergebnis stellt sich heraus, dass die Stromdichte im Vakuum während der thermionischen Strahlung mit der Anodenspannung durch eine Beziehung zusammenhängt, die Langmuirs Gesetz (zu Ehren des amerikanischen Physikers Irving Langmuir) oder das Gesetz des Dritten genannt wird:

Im Gegensatz zum Ohmschen Gesetz ist der Zusammenhang hier nichtlinear. Wenn die Potentialdifferenz zwischen den Elektroden zunimmt, erhöht sich auch die Vakuumstromdichte, bis eine Sättigung eintritt, ein Zustand, bei dem alle Elektronen aus der Elektronenwolke an der Kathode die Anode erreichen. Eine weitere Erhöhung der Potentialdifferenz zwischen den Elektroden führt nicht zu einem Anstieg des Stroms. R

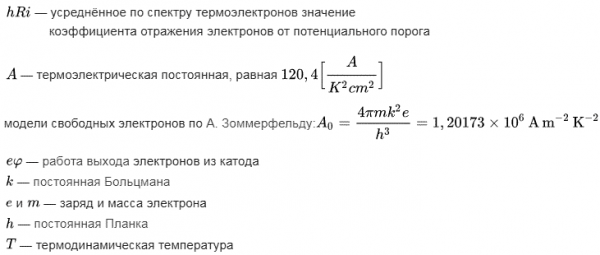

Verschiedene Kathodenmaterialien haben unterschiedliche Emissionsgrade, die durch den Sättigungsstrom gekennzeichnet sind. Die Sättigungsstromdichte kann mit der Richardson-Deshman-Formel bestimmt werden, die die Stromdichte mit den Parametern des Kathodenmaterials in Beziehung setzt:

Hier:

Diese Formel wurde von Wissenschaftlern auf der Grundlage der Quantenstatistik abgeleitet.