Der Einsatz von elektrischen Warmwasserbereitern und Warmwasserbereitern in der Landwirtschaft

Zweck von Warmwasserbereitungsanlagen in der Landwirtschaft

Elektrokessel und Heizkessel werden in lokalen und zentralen Warmwassersystemen eingesetzt. In lokalen Systemen werden meist Elementar- und seltener Elektroden-Warmwasserbereiter mit geringer Leistung (16–25 kW) eingesetzt. In zentralen Systemen wird Warmwasser in Elektrokesselräumen mit hocheffizienten Warmwasserkesseln sowie elektrischen Dampfkesseln und Boilern gewonnen.

Es wird am meisten empfohlen, Warmwasserversorgungssysteme mit Warmwasserspeicher zu verwenden. Zu diesem Zweck werden Speicherkessel oder Durchlaufkessel in Kombination mit gut isolierten Tanks – Warmwasserspeichern – eingesetzt.

Solche Systeme sind die zuverlässigsten und wirtschaftlichsten.Speicherkessel, die in den Stunden der „Abfälle“ in die täglichen Lastpläne einbezogen werden, spielen für Verbraucher eine wichtige Rolle – sie regulieren die Last von Energiesystemen, erhöhen den Auslastungsgrad von Umspannwerken und Stromnetzen, reduzieren Spannungsabweichungen in Stromabnehmern und verbessern Leistungsfaktor… Akkumulationssysteme können den Stromverbrauch erheblich steigern, ohne die Leistung von Umspannwerken und die Übertragungskapazität von Netzen zu erhöhen.

Geräte zur Trinkwassererwärmung für Tiere sind ebenfalls spezifisch für Tierhaltungsbetriebe. Im Winter beträgt die Temperatur des Wassers, das den Betrieben aus Bohrlöchern zugeführt wird, 4–6 °C und an Oberflächenquellen 1,5–2 °C. Die Notwendigkeit, Wasser zu erhitzen, ist in erster Linie auf die physiologischen Bedürfnisse der Tiere zurückzuführen. Gemäß den tierzüchterischen Bedingungen beträgt die optimale Wassertemperatur in Tränken für Rinder 12–14 °C und sollte 5–7 °C nicht unterschreiten. Für Mastschweine – 1 – 3 °C, für Legehennen – 10 – 13 °C.

Tiere und Vögel trinken wenig und widerwillig kaltes Wasser, was sich negativ auf ihre Produktivität auswirkt. Bei optimaler Wassertemperatur ist die Milchleistung einer Kuh um 0,5–1 Liter pro Tag höher als üblich, der Futterbedarf sinkt, die Eierproduktion bei Hühnern steigt um 10–15 % usw. Darüber hinaus ist der Verzehr der zu kalten Schote insbesondere bei Jungtieren, Tieren und Vögeln mit Erkältungen behaftet. Um das Einfrieren von Wasserleitungen und Trinkbrunnen in Innenräumen, insbesondere in unbeheizten Räumen und nachts, zu verhindern, ist eine Warmwasserbereitung erforderlich.

Die Art und Weise, wie das Wasser zum Fangen erhitzt wird, hängt von der Art und Weise ab, wie die Tiere gehalten werden.Bei gebundenem Inhalt wird das automatisch singende Netzwerk in einem geschlossenen System mit einem elektrischen Durchlaufkessel und einer Pumpe kombiniert. Zusätzliches Wasser aus den Wasserleitungen gelangt ebenfalls in die Heizung, wo es sich mit dem erwärmten Wasser vermischt und so auch das automatische Trinkwassernetz versorgt. Die kontinuierliche Zwangsumwälzung des erwärmten Wassers sorgt für eine konstante Temperatur. Ebenso wird Wasser in Anlagen zum Waschen der Euter von Kühen vor dem Melken, zur Bewässerung von Pflanzen in Schutzgebieten usw. erhitzt.

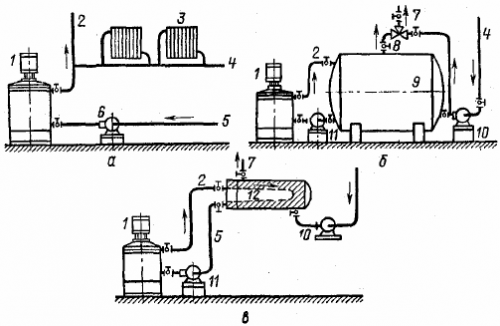

Die Nutzungsprinzipien von Warmwasserbereitern und Leistungselektrodenheizgeräten sind in Abbildung 1 dargestellt.

Reis. 1. Einsatzschemata von Elektrodenkesseln und Warmwasserkesseln mit einer Spannung bis 1000 V: a – im Heizsystem; b – mit Wärmespeicherkapazität; c – mit einem Wärmetauscher; 1 – Elektrodenkessel; 2 – Hauptstrom; 3 – Heizkörper; 4 – Hilfsnetz, 5 – Rückleitung; 6 – Pumpe (falls erforderlich); 7 – sekundärer Vor- und Rücklauf; 8 – Mischventil; 9 – Wärmespeicher; 10 – Sekundärpumpe; 11 – Primärpumpe; 12 — Wärmetauscher (Kessel).

In Warmwasserversorgungssystemen arbeiten Kessel im ersten Kreislauf eines Wärmetauschers mit einem Warmwasserspeicher oder einem Schnellwasser-Wasser-Wasser-Kessel. Der Betrieb mit einem Wärmetauscher gewährleistet die Zirkulation von nicht austauschbarem Wasser durch den Kessel, Dadurch wird die Ablagerung von Kalkablagerungen auf den Elektroden deutlich reduziert. Eine offene Wasserentnahme aus den Kesseln ist nur möglich, wenn das Wasser zuvor enthärtet wurde oder wenn Wasser mit einer Temperatur von nicht mehr als 60 °C verwendet wird.

Elektrokesseleinheit

Elektrokessel sind mit Elektrokesseln, Kesseln und anderen Geräten ausgestattet, die für die Gewinnung von Dampf und Warmwasser sowie für deren Lieferung an landwirtschaftliche Nutzer erforderlich sind.Heizräume können zentral und lokal sein.

Zentrale Elektrokesselhäuser sind für die integrierte Wärmeversorgung einer erheblichen Anzahl verschiedener Verbraucher und lokale für die Wärmeversorgung einer begrenzten Anzahl von Verbrauchern, normalerweise innerhalb eines Raums, konzipiert. Lokale Elektrokesselhäuser sind meist auf Heizung oder Warmwasser spezialisiert. In Elektrokesseln erzeugtes Warmwasser oder Dampf wird über Rohrleitungen (Wärmenetze) an die Verbraucher geliefert.

Um den Wärmeverbrauch zu berechnen und Kessel auszuwählen, werden tägliche Heizlastpläne erstellt. Die Diagramme berücksichtigen alle Verbraucher, die vom Elektrokesselhaus mit Wärme versorgt werden.

Am besten geeignet sind Elektrokesselhäuser mit relativ geringer Leistung (bis zu 400-600 kW), die keine großen Investitionen für den Umbau von Stromversorgungssystemen und den Bau teurer Wärmenetze erfordern.

Elektroheizräume müssen mit Wärmespeichern (in Form von Warmwasser oder Dampf) ausgestattet sein, wo diese während der Nachtstunden des Betriebs einer Elektrowärmeanlage gespeichert werden können. Tagsüber erfolgt die Wärmeversorgung durch Wärmeentnahme aus Speichertanks.

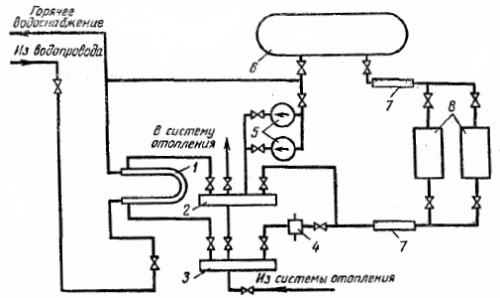

Abbildung 2 zeigt ein Grundschema der Wärmetechnik eines einfachen Elektrokesselhauses mit zwei Warmwasserkesseln zur Beheizung eines Viehbetriebes für 200–400 Tiere. In Kesseln 8 erhitztes Wasser zirkuliert in einem geschlossenen System: Kessel 8 – Wärmespeicher, 6 – Warmwasserkollektor, 2 – Heizsystem – Kaltwasserkollektor, 3 – Schlammkollektor, 4 – Kessel.

Reis. 2.Das Grundschema der Heiztechnik des einfachsten Elektrokesselhauses: 1 – Hochgeschwindigkeitskessel; 2 – Warmwasserkollektor; 3 – Kaltwasserkollektor; 4 – Kotflügel; 5 – Umwälzpumpen; 6 – Speicherkapazität; 7 – Isoliereinsatz; 8 – Elektrokessel (Kessel).

Zusammenklappbares Warmwasser wird in einem Hochgeschwindigkeitskessel 1 gewonnen, in dem Leitungswasser durch heißes Wasser erhitzt wird, das vom Kollektor 2 zugeführt wird.

Schaltplan eines Elektroheizraums

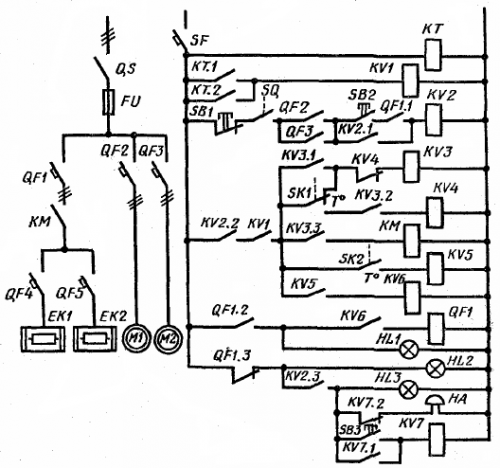

Das schematische Diagramm des Elektrokesselhauses ist in Abbildung 3 dargestellt.

Reis. 3. Elektrischer Schaltplan eines Elektroheizraums

Die Stromversorgung des Stromkreises erfolgt über den QS-Schalter. Die Umwälzpumpen (Primär- und Reservepumpe) werden durch die automatischen Schalter QF2 und QF3 und die Kessel durch QF4, QF5 und den Schütz KM eingeschaltet.

Kessel können nur zu bestimmten Tageszeiten eingeschaltet werden, die durch das KT-Motorzeitrelais eingestellt werden, das über zwei Programme verfügt. Die Temperatur des Wassers im Speicher wird durch den Temperaturschalter SK1 überwacht. Der obere Kontakt SK1 schließt, wenn die Wassertemperatur unter der Norm liegt, der untere Kontakt – wenn der Maximalwert erreicht ist. Im Notfallmodus wird das SK2-Relais aktiviert, wenn die Wassertemperatur 3 bis 40 °C über der oberen Einstellung des SKI-Relais liegt.

Der Sperrkontakt SQ verhindert den Start der Kessel bei nicht geschlossenen Kastentüren. Die Kessel werden eingeschaltet, wenn einer der Kontakte des Zeitrelais KT geschlossen ist. Zuvor (durch Einschalten von QF2 oder QF3) wird die Umwälzpumpe gestartet, die Schalter QF4, QF5 und QF1 werden eingeschaltet.

Der SB2-Taster erregt die Spule des KV2-Relais, das über das Zwischenrelais KV3 das Schütz KM des Kesselversorgungskreises einschaltet. Wenn die Temperatur über das Minimum steigt, öffnet der obere Kontakt SK1, aber das KV3-Relais wird erregt über einen eigenen Kontakt KV3.1.

Bei Erreichen der Maximaltemperatur schließt der untere Kontakt SK1, das Relais KV4 wird erregt und über den Kontakt KV3.3 entzieht das Zwischenrelais KV3 die Spannung dem Schütz KM, wodurch die Kessel abgeschaltet werden.

Im Notfallmodus, wenn der Stromkreis nicht funktioniert, schließt der Kontakt SK2, erhält Strom zum Relais KV5, erregt mit seinem Kontakt das Relais KV6, das Spannung an die Spule des Arbeitsstromauslösers des Leistungsschalters QF1 liefert und die Stromversorgung unterbricht Kessel. Kontaktblöcke QF1.3 inklusive Notlicht (HL2) und Ton XA.