Salzbäder – Gerät und Anwendung

Beim Erhitzen von Produkten in Flüssigkeiten kann aufgrund der hohen Werte des Wärmeübergangskoeffizienten von Flüssigkeit zu Metall eine deutlich höhere Aufheizgeschwindigkeit erreicht werden. Andererseits muss aufgrund der wesentlich höheren Wärmeleitfähigkeit von Flüssigkeiten im Vergleich zu Gasen die Temperaturverteilung in ihnen gleichmäßiger sein und daher erfolgt die Erwärmung einzelner Produkte oder Produktteile unter gleichen Bedingungen.

Beim Erhitzen von Produkten in Flüssigkeiten kann aufgrund der hohen Werte des Wärmeübergangskoeffizienten von Flüssigkeit zu Metall eine deutlich höhere Aufheizgeschwindigkeit erreicht werden. Andererseits muss aufgrund der wesentlich höheren Wärmeleitfähigkeit von Flüssigkeiten im Vergleich zu Gasen die Temperaturverteilung in ihnen gleichmäßiger sein und daher erfolgt die Erwärmung einzelner Produkte oder Produktteile unter gleichen Bedingungen.

Die schnellste Aufheizgeschwindigkeit kann in einem flüssigen Metall wie geschmolzenem Blei erreicht werden. Das Bleibad ist ein mit Blei gefüllter Eisentiegel, eingebaut in Schacht-Elektroofen unter der Auspuffabdeckung. Wenn das Blei schmilzt und eine vorgegebene Temperatur erreicht, werden kleine Teile hineingesenkt, die beispielsweise zum Abschrecken oder Anlassen schnell erhitzt werden, während die Wärmeleitfähigkeit des Bleis eine hohe Gleichmäßigkeit der Erwärmung der hineinfallenden Teile gewährleistet. aber ein Bleibad weist eine Reihe erheblicher Mängel auf:

• schädliches Arbeiten mit Blei, insbesondere bei hohen Temperaturen,

• Unmöglichkeit der Verwendung zum Erhitzen auf Temperaturen über 800 ° C (bei höheren Temperaturen verdampft Blei intensiv),

• Geringe Wärmekapazität von Blei, wodurch es beim Eintauchen in größere Teile schnell abkühlt.

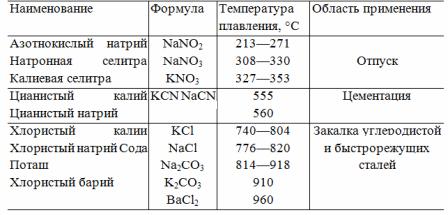

Daher fanden Bleibäder nur begrenzte Verwendung. Im Gegensatz zu Blei haben verschiedene Salze, Nitrate und Basen eine viel breitere Anwendung gefunden. Da eine Reihe von verwendeten Salzen, Nitraten und Basen sehr unterschiedliche Schmelzpunkte haben, kann für jede Temperatur im Bereich von 250 bis 1300 °C ein Salz oder eine Salzmischung ausgewählt werden, die bei dieser Temperatur und bei gleicher Temperatur nur wenig verdampft Die Zeit ist fließend. Tabelle 1 gibt die Schmelzpunkte und Anwendungsgebiete einiger Salze und Nitrate an.

Salz- und Salzbäder werden konstruktiv als Bäder mit Außenheizung, Bäder mit Innenheizungen und Elektroden ausgeführt. Die ersten beiden Arten werden bei relativ niedrigen Temperaturen durchgeführt – dabei handelt es sich hauptsächlich um Salpeter- und Alkalibäder, die zur Wärmebehandlung von Profilen und Blechen aus Leichtlegierungen verwendet werden (450 -525 °C).

Bei extern beheizten Salzbädern handelt es sich um rechteckige oder runde, aus Kohlenstoffstahl geschweißte Behälter, die in einem Schacht mit Metallheizungen platziert sind.

Salzbäder mit internen Heizelementen sind gleich aufgebaut, verfügen jedoch über keine externen Heizelemente, sondern stattdessen sind röhrenförmige, hermetische Heizelemente in Nitrat eingetaucht. Sie haben wesentliche Vorteile:

1. Etwas kleinere Abmessungen und geringere Wärmeverluste im Vergleich zu externen Heizbädern,

2. der Verbrauch an Heizlegierungen darin zehnmal geringer ist,

3.Sie sind sicherer, da Nitrate bei Überhitzung in Gegenwart von Eisenoxiden explodieren können und eine solche Überhitzung in externen Heizbädern aufgrund der Kontamination der unteren Nitratschichten auftreten kann, was dazu führt, dass der Boden des Bades durch die Bodenheizungen überhitzt wird.

Der Nachteil von Röhrenheizungen in Nitratbädern ist ihre kurze Lebensdauer aufgrund der hohen Temperatur und der Korrosion des Röhrenmantels durch Nitrat.

Tabelle 1. Schmelzpunkt und Bereich einiger Salze

Salz- und Laugenbäder beider Typen erreichen sehr große Größen (Länge 6–8 m) und eine Leistung von mehreren hundert Kilowatt. Für höhere Temperaturen werden Bäder mit Elektrode verwendet. Dabei handelt es sich um einen mit Salz gefüllten Metall- oder Keramiktiegel, in den Metallelektroden abgesenkt werden, die von einem Abwärtstransformator mit einer Spannung von 8–25 V gespeist werden.

Im kalten Zustand leitet das Salz kaum Strom, wird es jedoch durch eine externe Quelle erhitzt, entsteht zwischen den Elektroden ein Strom, der Joulesche Wärme an das Salz abgibt. Daher dient in solchen Bädern, in die die zu erhitzenden Gegenstände eingetaucht werden, die Salzschmelze selbst als Erhitzer.

Elektrodenbäder werden mit Deckel und Außenelektroden geliefert. Erstere werden aufgrund ihrer geringen Effizienz und ungleichmäßigen Erwärmung derzeit nicht verwendet. In solchen Bädern ist die Stromdichte an der Oberfläche der Elektroden aufgrund der großen Abmessungen der Elektroden nicht hoch, daher findet in ihnen nur eine natürliche Wärmezirkulation des Salzes statt, die die Temperaturen in diesen entlang der Höhe ausgleicht. Dennoch kann in solchen Bädern der Temperaturunterschied im oberen und unteren Bereich 20-25 °C erreichen.

Der Hauptnachteil solcher Bäder ist somit die unzureichend intensive Zirkulation des Salzes, die zu einer Verringerung der Erhitzungsgeschwindigkeit der Produkte und damit des Betriebs des Bades sowie zu einer ungleichmäßigen Temperaturverteilung darin führt die Höhe.

Darüber hinaus füllen die Strömungsleitungen in diesen Bädern fast das gesamte Salzvolumen; daher fließt auch Strom durch die Produkte. Bei einer ungünstigen Form der letzteren (scharfe Kanten, dünne Brücken zwischen zwei Teilen des Produkts) können sich in ihnen erhöhte Stromdichten konzentrieren, was zu einer Überhitzung und zu Ausschuss oder sogar zum Schmelzen führen kann.

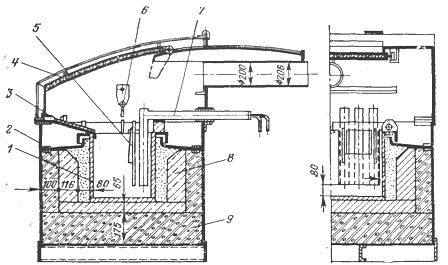

Reis. 1. Salzbad mit Fernelektroden und Trennwand: 1 – Bad, 2 – Verkleidung, 3 – Schürze, 4 – Schirm, 5 – Trennwand: 6 – Pyrometer, 7 – Elektrode, 8 – feuerfestes Mauerwerk, 9 – Wärmedämmung.

Diese Nachteile werden durch immer weiter verbreitete Elektrodensalzbäder mit Außenelektroden überwunden. Bei ihnen handelt es sich bei den Elektroden um zwei Stäbe mit rechteckigem oder kreisförmigem Querschnitt, die im Abstand von 25–50 mm voneinander in das Salz eingetaucht werden.

In solchen Bädern befinden sich fast alle Stromleitungen im Raum zwischen zwei Elektroden, daher fließen nur unbedeutende Ströme durch die erhitzten Teile und ihre einzelnen Punkte überhitzen nicht. Um den Stromdurchgang durch die Teile vollständig auszuschließen, kann außerdem der Teil der Kammer, in dem sich die Elektroden befinden, durch eine Trennwand von seinem Arbeitsteil getrennt werden (Abb. 1).

Da die Stromdichte zwischen den Stäben sehr hoch ist, wird das Salz zwischen ihnen überhitzt und es beginnt eine intensive Wärmezirkulation. Die erhitzten Salzpartikel steigen in den Raum zwischen den Elektroden und verteilen sich auf der oberen Ebene durch das Badvolumen, während sie kälter werden Die unteren Schichten werden in den darunter liegenden Zwischenelektrodenraum eingeführt.

Bei sehr hohen Stromdichten zwischen den Elektroden (ca. 15-25 A/cm2) beginnen elektromagnetische Kräfte zu überwiegen, die Salz in den Zwischenelektrodenraum schleudern, wodurch sich die Zirkulationsrichtung umkehrt und ihre Intensität zunimmt. Eine solche erzwungene Salzzirkulation erhöht sowohl den Wärmeübertragungskoeffizienten vom Salz auf die Produkte als auch die Gleichmäßigkeit der Erwärmung der Produkte entlang der Badhöhe (bis zu ± 3 °C) erheblich.

Aufgrund der genannten Vorteile werden in letzter Zeit immer häufiger Bäder mit Außenelektroden eingesetzt. Salzbäder werden einphasig und dreiphasig (Abb. 1) mit Leistungen von 20 bis 150 kW und verschiedenen Temperaturen bis 1300 °C hergestellt. Sie werden zum Erhitzen verschiedener Produkte zum Abschrecken und Anlassen und hauptsächlich für Werkzeuge (einschließlich) verwendet Schnellarbeitsstählen) sowie zum isothermen Glühen. Darüber hinaus ist es durch die Wahl der entsprechenden Salzzusammensetzung möglich, die Durchführung thermochemischer Verarbeitungs-, Aufkohlungs- und Cyanidierungsvorgänge von Stählen sicherzustellen.

Ein bekannter Vorteil des Erhitzens in Salzbädern besteht darin, dass aus dem Bad entnommene Gegenstände mit einer dünnen Salzschicht bedeckt werden. Dieser Film schützt die Oberfläche des Produkts vor Oxidation an der Luft, während er gleichzeitig beim Abkühlen oder beim Eintauchen in einen Kühltank Risse bekommt und zurückprallt.

Hitzebeständige Metalltiegel für Elektrodenbäder, die bis zu 1000 °C betrieben werden, bestehen aus Chrom-Nickel-Stählen und ihre Lebensdauer kann mit 1 Jahr angenommen werden. Keramiktiegel können bis zu 1400 °C verwendet werden. Sie können vollständig verdichtet, gebrannt oder aus einzelnen gebrannten Keramikplatten mit hohem Aluminiumgehalt zusammengesetzt werden, die in einer Lösung miteinander verbunden sind.

Elektroden können aus Chrom-Nickel-Stählen oder kohlenstoffarmen Stählen, beispielsweise Klasse 10, hergestellt werden. In Hochtemperaturbädern bleiben Elektroden 3-6 Monate, in Mitteltemperaturbädern bis zu einem Jahr.

Die Anordnung der Salzbadabdeckungen spielt eine wichtige Rolle... Ein offener Salzspiegel gibt eine Energiemenge ab, die etwa dem 5-6-fachen Wärmeverlust eines geschlossenen Bades bei 1000 °C entspricht. Daher muss die Badabdeckung ausreichend isoliert sein , gleichzeitig muss es sich beim Be- und Entladen leicht zurückklappen oder zur Seite verschieben lassen. Durch die Beschichtung der Oberfläche eines Badezimmerspiegels mit einer Schicht aus Zellgraphit-Kohlenstoffpulver lässt sich der Verlust an Badezimmerspiegeln deutlich reduzieren.

Da das Salz nicht im kalten Zustand geleitet wird, ist es für den Badbetrieb erforderlich, es zu erwärmen. Am bequemsten ist die Verwendung einer anfänglichen Nichrom-Beständigkeit. Letzteres wird vor dem Erstarren des Bades in Salz getaucht und mit zwei Elektroden verbunden. Wenn das Bad erhitzt wird, wird es durch den durch den Widerstand fließenden Transformatorstrom erwärmt, wodurch die an den Widerstand angrenzenden Salzschichten erhitzt werden und wiederum zu leiten beginnen. Anschließend wird der Widerstand abgeschaltet und aus dem Salz entfernt.Für einen solchen Widerstand kann eine sehr hohe spezifische Oberflächenleistung in der Größenordnung von 10-15 W/cm2 zugelassen werden. Es ist jedoch zu beachten, dass Nichrom bei der Arbeit in Salz sehr zerbrechlich wird und eine sorgfältige Handhabung erfordert.

Manchmal werden anstelle eines Metallwiderstands zwischen den Elektroden nach dem Ausschalten des Ofens Elektrodenkohlestücke gelegt, die beim Einschalten des Bades erhitzt werden und das Salz erhitzen. Schließlich können Sie die Salzbereiche in der Nähe der Elektroden einfach mit einem Gasbrenner erhitzen. Der Vorgang des Aufheizens des Bades dauert ziemlich lange, daher ist es manchmal besser, die Bäder nicht über Nacht abzukühlen und sie bei reduzierter Spannung eingeschaltet zu lassen.

Neben intermittierenden Elektrodenbädern kommen auch kontinuierliche Anlagen zum Einsatz... Bei einzelnen Bädern kann ein Förderband über dem Bad eingesetzt werden, um die Teile zu transportieren und in das Salz einzutauchen. Komplexer sind Anlagen für komplexe Wärmebehandlungsprozesse, die nacheinander in mehreren Bädern durchgeführt werden, da hierfür eine abwechselnde Bewegung der Teile in horizontaler und vertikaler Richtung erforderlich ist. Üblicherweise wird diese Aufgabe mit einem Förderband oder einem Karussell mit Hebevorrichtung gelöst.

Somit haben Salzbäder im Vergleich zu herkömmlichen Elektroöfen folgende Vorteile:

1. hohe Heizrate und damit hohe Leistung bei gleichen Abmessungen,

2. verschiedene Arten der thermischen und thermochemischen Behandlung einfach durchzuführen,

3. Schutz der Produkte vor Oxidation beim Erhitzen und Abkühlen.

Die Nachteile von Salzbädern sind folgende:

1.hoher spezifischer Energieverbrauch aufgrund erhöhter Wärmeverluste des Badezimmerspiegels und der Notwendigkeit seines Dauerbetriebs aufgrund der Dauer und Komplexität der Erwärmung (letzteres führt zu Unterlastbetrieb),

2. relativ hoher Salzkonsum,

3. schwierige Arbeitsbedingungen auch bei guter Belüftung.

Die Verbreitung von Salzbädern erklärt sich dadurch, dass ihre Vorteile in vielen Fällen ihre Nachteile überwiegen.

Für die niedrigsten Temperaturen werden Ölbäder verwendet, die sowohl mit Innen- als auch Außenheizung betrieben werden. Elektrodenkessel zum Erhitzen von Wasser und Erzeugen von Wasserdampf funktionieren auf die gleiche Weise wie Elektroden-Salzbäder.