Stromüberlastungen und ihre Auswirkung auf den Betrieb und die Lebensdauer von Elektromotoren

Die Analyse der Ausfälle von Asynchronmotoren zeigt, dass die Hauptursache für deren Ausfall ein Isolationsausfall aufgrund von Überhitzung ist.

Die Analyse der Ausfälle von Asynchronmotoren zeigt, dass die Hauptursache für deren Ausfall ein Isolationsausfall aufgrund von Überhitzung ist.

Überlastung eines elektrischen Produkts (Geräts) – Überschreitung des tatsächlichen Leistungs- oder Stromwerts eines elektrischen Produkts (Geräts) über den Nennwert hinaus. (GOST 18311-80).

Die Erwärmungstemperatur der Wicklungen des Elektromotors hängt von den thermischen Eigenschaften des Motors und den Umgebungsparametern ab. Ein Teil der im Motor erzeugten Wärme wird zur Erwärmung der Spulen verwendet, der Rest wird an die Umgebung abgegeben. Der Erwärmungsprozess wird durch physikalische Parameter wie Wärmekapazität und Wärmeableitung beeinflusst.

Je nach thermischem Zustand des Elektromotors und der Umgebungsluft kann der Einfluss unterschiedlich stark sein.Wenn der Temperaturunterschied zwischen Motor und Umgebung gering und die freigesetzte Energie groß ist, wird der Hauptteil davon von der Wicklung, dem Stator- und Rotorstahl, dem Motorgehäuse und seinen anderen Teilen absorbiert. Die Temperatur der Isolierung steigt stark an... Mit der Erwärmung kommt der Effekt des Wärmeaustauschs immer stärker zum Ausdruck. Der Prozess stellt sich ein, nachdem ein Gleichgewicht zwischen der erzeugten Wärme und der an die Umgebung abgegebenen Wärme erreicht ist.

Eine Erhöhung des Stroms über den zulässigen Wert hinaus führt nicht sofort zu einem Notfallzustand... Es dauert einige Zeit, bis Stator und Rotor ihre extreme Temperatur erreichen. Daher ist es nicht erforderlich, dass der Schutz auf jeden Überstrom reagiert. Sie sollte die Maschine nur dann abschalten, wenn die Gefahr einer schnellen Verschlechterung der Isolierung besteht.

Aus Sicht der Isolationserwärmung sind Größe und Dauer des über den Nennwert hinausgehenden Stromflusses von großer Bedeutung. Diese Parameter hängen in erster Linie von der Art des technologischen Prozesses ab.

Überlastung eines Elektromotors technologischen Ursprungs

Überlastung des Elektromotors durch periodischen Drehmomentanstieg an der Welle der Arbeitsmaschine. In solchen Maschinen und Anlagen ändert sich die Leistung des Elektromotors ständig. Es ist schwierig, einen langen Zeitraum zu beobachten, in dem die Stärke des Stroms unverändert bleibt. An der Motorwelle treten periodisch kurzzeitig große Widerstandsmomente auf, die zu Stromstößen führen.

Überlastung des Elektromotors durch periodischen Drehmomentanstieg an der Welle der Arbeitsmaschine. In solchen Maschinen und Anlagen ändert sich die Leistung des Elektromotors ständig. Es ist schwierig, einen langen Zeitraum zu beobachten, in dem die Stärke des Stroms unverändert bleibt. An der Motorwelle treten periodisch kurzzeitig große Widerstandsmomente auf, die zu Stromstößen führen.

Solche Überlastungen führen in der Regel nicht zu einer Überhitzung der Motorwicklungen, die eine relativ hohe thermische Trägheit aufweisen.Bei ausreichend langer Dauer und wiederholter Wiederholung ist jedoch gefährliche Erwärmung des Elektromotors… Die Verteidigung muss zwischen diesen Regimen „unterscheiden“. Es sollte nicht auf kurzfristige Laststöße reagieren.

Bei anderen Maschinen kann es zu relativ geringen, aber langfristigen Überlastungen kommen. Die Motorwicklungen erwärmen sich allmählich auf eine Temperatur nahe dem maximal zulässigen Wert. Normalerweise verfügt der Elektromotor über eine gewisse Wärmereserve und kleine Überströme können trotz der Dauer der Aktion keine gefährliche Situation hervorrufen. In diesem Fall ist die Abschaltung nicht erforderlich. Dabei muss der Motorschutz auch hier zwischen gefährlichen und ungefährlichen Überlasten „unterscheiden“.

Notfallüberlastungen des Elektromotors

mit Ausnahme von Überlastungen technologischen Ursprungs, möglicherweise Notüberlastungen, die aus anderen Gründen eingetreten sind (Beschädigung der Stromversorgungsleitung, Blockierung von Arbeitsgeräten, Spannungsabfall usw.). Sie schaffen bestimmte Betriebsarten eines Induktionsmotors und stellen ihre Anforderungen an Sicherheitsvorrichtungen dar... Betrachten Sie das Verhalten eines Induktionsmotors in typischen Notbetrieben.

Überlastungen im Dauerbetrieb mit konstanter Belastung

Elektromotoren werden in der Regel mit einer gewissen Leistungsreserve gewählt. Außerdem laufen die Maschinen die meiste Zeit unter Last. Dadurch liegt der Motorstrom oft deutlich unter dem Nennwert. Überlastungen treten in der Regel bei technischen Verstößen, Ausfällen, Blockierungen und Blockierungen in der Arbeitsmaschine auf.

Maschinen wie Ventilatoren, Kreiselpumpen, Förderbänder und Schnecken unterliegen einer ruhigen, konstanten oder leicht schwankenden Belastung.Kurzfristige Änderungen im Materialfluss haben praktisch keinen Einfluss auf die Erwärmung des Elektromotors. Sie können ignoriert werden. Eine andere Sache ist es, wenn die Verstöße gegen die normalen Arbeitsbedingungen über einen längeren Zeitraum bestehen bleiben.

Die meisten Elektroantriebe verfügen über eine gewisse Leistungsreserve. Durch mechanische Überlastungen werden vor allem Maschinenteile beschädigt. Aufgrund der Zufälligkeit ihres Auftretens kann nicht ausgeschlossen werden, dass es unter bestimmten Umständen auch zu einer Überlastung des Elektromotors kommt. Dies kann beispielsweise bei Schraubenmotoren passieren. Veränderungen der physikalischen und mechanischen Eigenschaften des Transportgutes (Feuchtigkeit, Partikelgröße etc.) spiegeln sich unmittelbar in der für die Bewegung erforderlichen Leistung wider. Der Schutz soll den Elektromotor im Falle einer Überlastung abschalten, die zu einer gefährlichen Überhitzung der Wicklungen führt.

Unter dem Gesichtspunkt des Einflusses von Langzeitüberströmen auf die Isolation sind zwei Arten von Überlastungen zu unterscheiden: relativ kleine (bis zu 50 %) und große (mehr als 50 %).

Die Wirkung des ersteren tritt nicht sofort, sondern allmählich ein, während die Wirkung des letzteren nach kurzer Zeit einsetzt. Bei einem geringen Temperaturanstieg über den zulässigen Wert erfolgt die Alterung der Isolierung langsam. Nach und nach häufen sich kleine Veränderungen in der Struktur des Dämmstoffs. Mit steigender Temperatur beschleunigt sich der Alterungsprozess deutlich.

Ich denke, dass eine Überhitzung über den zulässigen Wert alle 8 - 10 ° C die Lebensdauer der Isolierung der Motorwicklungen halbiert.Daher verkürzt eine Überhitzung um 40 °C die Lebensdauer der Isolierung um das 32-fache! Obwohl das viel ist, zeigt es sich erst nach vielen Monaten der Arbeit.

Bei hohen Überlastungen (mehr als 50 %) kollabiert die Isolierung unter dem Einfluss hoher Temperaturen schnell.

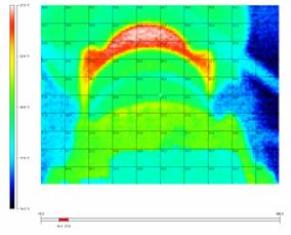

Zur Analyse des Erwärmungsprozesses verwenden wir ein vereinfachtes Motormodell. Eine Erhöhung des Stroms führt zu einer Erhöhung der variablen Verluste. Die Spule beginnt sich aufzuheizen. Die Isolationstemperatur ändert sich entsprechend dem Diagramm in der Abbildung. Die Geschwindigkeit des stationären Temperaturanstiegs hängt von der Stärke des Stroms ab.

Einige Zeit nach Auftreten einer Überlast erreicht die Temperatur der Wicklungen den für die jeweilige Isolationsklasse zulässigen Wert. Bei hohen G-Kräften ist sie kürzer, bei niedrigen G-Kräften länger. Somit verfügt jeder Überlastwert über eine eigene zulässige Zeit, die als sicher zu isolieren gilt.

Die Abhängigkeit der zulässigen Überlastdauer von ihrer Größe wird als Überlastkennlinie des Elektromotors bezeichnet... Thermophysikalische Eigenschaften Elektromotoren verschiedener Typen haben einige Unterschiede und ihre Eigenschaften unterscheiden sich auch. Eines dieser Merkmale ist in der Abbildung mit einer durchgezogenen Linie dargestellt.

Motorüberlastkennlinie (durchgezogene Linie) und gewünschte Schutzkennlinie (gestrichelte Linie)

Aus den gegebenen Merkmalen können wir eine der Hauptanforderungen formulieren bis zum stromabhängigen Überlastschutz… Sie sollte je nach Ausmaß der Überlastung erhöht werden.Dadurch können Fehlalarme mit ungefährlichen Stromspitzen, wie sie beispielsweise beim Starten des Motors auftreten, ausgeschlossen werden. Der Schutz sollte nur funktionieren, wenn er in den Bereich unzulässiger Stromwerte und der Dauer seines Flusses fällt. Seine Sollkennlinie, in der Abbildung mit gestrichelter Linie dargestellt, muss immer unterhalb der Überlastkennlinie des Motors liegen.

Die Funktion des Schutzes wird durch eine Reihe von Faktoren beeinflusst (Ungenauigkeit der Einstellungen, Streuung der Parameter usw.), wodurch Abweichungen von den Durchschnittswerten der Reaktionszeit beobachtet werden. Daher sollte die gestrichelte Linie im Diagramm als eine Art Durchschnittsmerkmal betrachtet werden. Um eine Überschreitung der Kennlinie durch zufällige Faktoren zu vermeiden, die zu einem fehlerhaften Abstellen des Motors führen würde, muss ein gewisser Spielraum vorgesehen werden. Tatsächlich sollte man nicht mit einer separaten Kennlinie, sondern mit einer Schutzzone arbeiten und dabei die Verteilung der Reaktionszeit des Schutzes berücksichtigen.

Im Hinblick auf genaue Motorschutzmaßnahmen ist es wünschenswert, dass beide Kennlinien möglichst nahe beieinander liegen. Dadurch werden unnötige Auslösungen bei nahezu zulässigen Überlasten vermieden. Bei einer großen Streuung beider Merkmale kann dies jedoch nicht erreicht werden. Um bei zufälligen Abweichungen von den berechneten Parametern nicht in den Bereich unzulässiger aktueller Werte zu geraten, ist es notwendig, einen gewissen Spielraum vorzusehen.

Im Hinblick auf genaue Motorschutzmaßnahmen ist es wünschenswert, dass beide Kennlinien möglichst nahe beieinander liegen. Dadurch werden unnötige Auslösungen bei nahezu zulässigen Überlasten vermieden. Bei einer großen Streuung beider Merkmale kann dies jedoch nicht erreicht werden. Um bei zufälligen Abweichungen von den berechneten Parametern nicht in den Bereich unzulässiger aktueller Werte zu geraten, ist es notwendig, einen gewissen Spielraum vorzusehen.

Die Schutzkennlinie muss einen gewissen Abstand zur Überlastkennlinie des Motors haben, um deren gegenseitige Überkreuzung auszuschließen.Dies führt jedoch zum Verlust der Genauigkeit der Motorschutzwirkung.

Im Bereich von Strömen nahe dem Nennwert entsteht eine Unsicherheitszone. Beim Betreten dieser Zone kann nicht mit Sicherheit gesagt werden, ob der Schutz funktioniert oder nicht.

Dieser Nachteil fehlt in Schutz abhängig von der Wicklungstemperatur... Im Gegensatz zum Überstromschutz wirkt er abhängig von der Ursache der Alterung der Isolierung, ihrer Erwärmung. Wenn eine für die Wicklung gefährliche Temperatur erreicht wird, schaltet es den Motor ab, unabhängig von der Ursache der Erwärmung. Dies ist einer der Hauptvorteile des Temperaturschutzes.

Der Mangel an Überstromschutz sollte jedoch nicht überbewertet werden. Tatsache ist, dass Motoren eine gewisse Stromreserve haben. Der Nennstrom des Motors ist immer kleiner als der Strom, bei dem die Temperatur der Wicklungen den zulässigen Wert erreicht. Es wird anhand wirtschaftlicher Berechnungen ermittelt. Daher liegt die Temperatur der Motorwicklungen bei Nennlast unter dem zulässigen Wert. Dadurch wird eine thermische Reserve des Motors geschaffen, die den Mangel teilweise ausgleicht Thermorelais.

Viele Faktoren, von denen der thermische Zustand der Isolierung abhängt, weisen zufällige Abweichungen auf. Dabei führt die Angabe von Merkmalen nicht immer zum gewünschten Ergebnis.

Überlastungen im variablen Dauerbetrieb

Einige Arbeitskörper und -mechanismen erzeugen Belastungen, die in einem weiten Bereich variieren, beispielsweise beim Zerkleinern, Mahlen und anderen ähnlichen Vorgängen. Dabei gehen periodische Überlastungen mit Unterlasten bis zum Leerlauf einher.Jede Stromerhöhung führt einzeln betrachtet nicht zu einem gefährlichen Temperaturanstieg. Sind es jedoch viele und wiederholen sie sich oft genug, kumuliert sich die Wirkung der erhöhten Temperatur auf die Isolierung schnell.

Einige Arbeitskörper und -mechanismen erzeugen Belastungen, die in einem weiten Bereich variieren, beispielsweise beim Zerkleinern, Mahlen und anderen ähnlichen Vorgängen. Dabei gehen periodische Überlastungen mit Unterlasten bis zum Leerlauf einher.Jede Stromerhöhung führt einzeln betrachtet nicht zu einem gefährlichen Temperaturanstieg. Sind es jedoch viele und wiederholen sie sich oft genug, kumuliert sich die Wirkung der erhöhten Temperatur auf die Isolierung schnell.

Der Aufheizvorgang des Elektromotors bei variabler Belastung unterscheidet sich vom Aufheizvorgang bei konstanter oder leicht schwankender Belastung. Der Unterschied zeigt sich sowohl im Verlauf der Temperaturänderungen als auch in der Art der Erwärmung einzelner Maschinenteile.

Wenn sich die Last ändert, ändert sich auch die Temperatur der Spulen. Aufgrund der thermischen Trägheit des Motors sind Temperaturschwankungen weniger verbreitet. Bei ausreichend hoher Belastungsfrequenz kann die Temperatur der Wicklungen als praktisch unverändert angesehen werden. Dies entspricht einem Dauerbetrieb mit konstanter Belastung. Bei niedriger Frequenz (in der Größenordnung von Hundertstel Hertz und niedriger) machen sich Temperaturschwankungen bemerkbar. Eine periodische Überhitzung der Wicklung kann die Lebensdauer der Isolierung verkürzen.

Bei großen Lastschwankungen bei niedriger Frequenz befindet sich der Motor ständig in einem instationären Prozess. Seine Spulentemperatur ändert sich nach Lastschwankungen. Da einzelne Teile der Maschine unterschiedliche thermophysikalische Parameter haben, erwärmt sich jeder auf seine eigene Weise.

Der Verlauf thermischer Transienten unter wechselnder Belastung ist ein komplexes Phänomen und nicht immer berechnungspflichtig. Daher kann die Temperatur der Motorwicklungen nicht anhand des zu einem bestimmten Zeitpunkt fließenden Stroms geschätzt werden. Dadurch, dass die einzelnen Teile des Elektromotors unterschiedlich erwärmt werden, gelangt die Wärme im Elektromotor von einem Teil zum anderen.Es ist auch möglich, dass nach dem Abschalten des Elektromotors die Temperatur der Statorwicklungen aufgrund der vom Rotor gelieferten Wärme ansteigt. Daher spiegelt die Stärke des Stroms möglicherweise nicht den Grad der Erwärmung der Isolierung wider. Es ist auch zu berücksichtigen, dass sich der Rotor in manchen Betriebsarten stärker erwärmt und weniger stark abkühlt als der Stator.

Die Komplexität der Wärmeübertragungsprozesse macht es schwierig, die Erwärmung des Motors zu kontrollieren... Selbst die direkte Messung der Temperatur der Wicklungen kann unter bestimmten Bedingungen zu einem Fehler führen. Tatsache ist, dass bei instabilen Wärmeprozessen die Heiztemperatur verschiedener Teile der Maschine unterschiedlich sein kann und die Messung zu einem Zeitpunkt kein wahres Bild liefern kann. Allerdings ist die Messung der Spulentemperatur genauer als andere Methoden.

Periodische Arbeit kann aus Sicht der Schutzwirkung als die ungünstigste bezeichnet werden. Bei regelmäßiger Einbeziehung in die Arbeit besteht die Möglichkeit einer kurzfristigen motorischen Überlastung. In diesem Fall muss die Größe der Überlastung durch den Erwärmungszustand der Wicklungen begrenzt werden, der den zulässigen Wert nicht überschreitet.

Der Schutz, der den Heizzustand der Spule „überwacht“, muss das entsprechende Signal erhalten. Da Strom und Temperatur unter transienten Bedingungen möglicherweise nicht einander entsprechen, kann ein auf Strommessung basierender Schutz seine Aufgabe nicht ordnungsgemäß erfüllen.