Bekämpfung von Holzfäule durch Freileitungen

Vor allem in ländlichen Gebieten gibt es eine Vielzahl von Linien im Betrieb Holzstützen und mit Holzaufsätzen, die dem Verfall unterliegen. Um die Zuverlässigkeit der Leitungen zu erhöhen und die Betriebskosten zu senken, ist es notwendig, den Zustand des Holzes sorgfältig zu überwachen und vorbeugende Maßnahmen zu ergreifen, um das Holz vor Fäulnis zu schützen – es ist notwendig, die ungünstigsten Betriebsfeuchtigkeitsbedingungen für verrottende Pilze zu schaffen (die absolute Luftfeuchtigkeit liegt im oberirdischen Teil unter 20 % und im unterirdischen Teil über 70 %).

Vor allem in ländlichen Gebieten gibt es eine Vielzahl von Linien im Betrieb Holzstützen und mit Holzaufsätzen, die dem Verfall unterliegen. Um die Zuverlässigkeit der Leitungen zu erhöhen und die Betriebskosten zu senken, ist es notwendig, den Zustand des Holzes sorgfältig zu überwachen und vorbeugende Maßnahmen zu ergreifen, um das Holz vor Fäulnis zu schützen – es ist notwendig, die ungünstigsten Betriebsfeuchtigkeitsbedingungen für verrottende Pilze zu schaffen (die absolute Luftfeuchtigkeit liegt im oberirdischen Teil unter 20 % und im unterirdischen Teil über 70 %).

Um sicherzustellen, dass der Untergrund trocken ist, ist es notwendig, ihn nach Möglichkeit vor Regen, Schnee und Grundwasser zu schützen. Beim Bau und bei der Sanierung ist besonderes Augenmerk auf die Qualität der Auskleidung der Stützen zu legen und Schnitt- und Beschlagteile so gering wie möglich zu halten. Die Artikulationsstelle mit der Anlage wird nicht verarbeitet. Löcher für Haken, Stifte und Bolzen werden streng nach ihrem Durchmesser gebohrt. Die Köpfe der Stützen sind schräg geschnitten, damit keine Feuchtigkeit eingeschlossen wird, und sie sind mit Kunststoff oder Schiefer geschützt.

Um sicherzustellen, dass der Untergrund trocken ist, ist es notwendig, ihn nach Möglichkeit vor Regen, Schnee und Grundwasser zu schützen. Beim Bau und bei der Sanierung ist besonderes Augenmerk auf die Qualität der Auskleidung der Stützen zu legen und Schnitt- und Beschlagteile so gering wie möglich zu halten. Die Artikulationsstelle mit der Anlage wird nicht verarbeitet. Löcher für Haken, Stifte und Bolzen werden streng nach ihrem Durchmesser gebohrt. Die Köpfe der Stützen sind schräg geschnitten, damit keine Feuchtigkeit eingeschlossen wird, und sie sind mit Kunststoff oder Schiefer geschützt.

Beim Einbau von Stützen in den Boden ohne Stahlbetonbefestigung wird die Austrittsstelle aus dem Boden mit antiseptischen Bandagen geschützt. Der Stützenfuß und die Fundamentgrube müssen gründlich von der obersten Vegetationsschicht, Wurzeln und anderen organischen Materialien gereinigt werden.

Die regelmäßige Überprüfung des Verfallsgrades von Teilen von Holzstützen erfolgt alle drei Jahre. Der Grad der Fäule wird durch äußere Inspektion (lokale äußere Fäulnisherde, Klopfen (ein deutliches Klingeln weist auf gesundes Holz hin, ein dumpfer Ton auf Fäule des Kerns) sowie durch Durchstechen des Holzes an gefährlichen Stellen mit einer Sonde in der Form bestimmt einer flachen, stumpfen Ahle mit Einteilungen von einem halben Zentimeter.

Die Sonde wird nur durch Druck mit der Hand in das Holz eingeführt, ohne dass ein Hammer zum Einsatz kommt. Die dünne Außenwand muss durchbohrt werden, um die tatsächliche Tiefe des inneren Verfalls sichtbar zu machen. Bei der Überprüfung von Holzbefestigungen sollte das im Boden verborgene Holz in einer Tiefe von 0,3-0,5 m abgerissen werden.

Der vertikale Teil der Stützen wird an drei Punkten des Kreises im Winkel von 120° gebohrt. Horizontale Teile (Querstangen) werden an zwei Punkten gemessen: oberhalb (maximaler Abfall) und unterhalb des Stammes. Als Mittelwert der Messungen wurde die Zerfallstiefe ermittelt. Die Ergebnisse der Messungen werden unter Angabe der Wartungsnummer in der Mängelerklärung festgehalten.

Die Stütze oder Befestigung gilt als für den weiteren Betrieb unbrauchbar und muss ersetzt werden, wenn die Tiefe ihrer Zersetzung entlang des Stammradius mehr als 3 cm bei einem Stammdurchmesser von 25 cm oder mehr oder 20 % des Durchmessers eines Stammes beträgt dünne Stämme protokollieren.

Bei bestehenden Leitungen mit Holzbefestigungen, deren Verfall bei der Inspektion festgestellt wurde, ist es notwendig, diese durch Stahlbetonbefestigungen zu ersetzen.Die gleichen Befestigungen sollten an Leitungen mit Einzelpfostenstützen angebracht werden, wenn dort, wo die Stütze aus dem Boden ragt, Holzfäule festgestellt wird.

In Ermangelung von Stahlbetonbefestigungen können in Ausnahmefällen auch Holzbefestigungen zulässig sein, die mit einem Antiseptikum imprägniert oder mit antiseptischen Verbänden geschützt sind.

Antiseptische Behandlung von Holzstützen

Der beste Weg, Holz vor Fäulnis zu schützen, ist die werkseitige Imprägnierung der Stämme mit einer Mischung aus Kreosot und Heizöl in speziellen Druckkammern. Auf diese Weise imprägniertes Holz hält 20 Jahre oder länger.

Der beste Weg, Holz vor Fäulnis zu schützen, ist die werkseitige Imprägnierung der Stämme mit einer Mischung aus Kreosot und Heizöl in speziellen Druckkammern. Auf diese Weise imprägniertes Holz hält 20 Jahre oder länger.

Wenn im Werk kein imprägniertes Holz vorhanden ist, ist eine Selbstantiseptik des Holzes erforderlich, was seine Lebensdauer im Vergleich zu unbehandeltem Holz um das 3- bis 4-fache erhöht.

Diffusionsmethode

Die Diffusionsmethode der Imprägnierung besteht darin, mit einem Pinsel eine spezielle Paste auf die Oberfläche des rohen Holzes aufzutragen, die nach und nach zusammen mit der Feuchtigkeit in die Poren des Holzes eindringt, es konserviert und Fäule verursachende Pilze abtötet. Die besten Ergebnisse liefert die antiseptische Methode von rohem Holz.

Trockenes Holz mit einem Feuchtigkeitsgehalt von weniger als 20 % wird nicht diffus behandelt.

Wenn das Holz für die Zukunft gesammelt wird, wird es mit einer Paste behandelt und 3 Monate lang in dichten Stapeln platziert, danach gilt der antiseptische Prozess als abgeschlossen. Damit die Feuchtigkeit nicht aus dem Holz verdunstet, werden die Schalen abgedeckt.

Wenn das Holz bald verwendet werden soll, wird es mit Kleister bedeckt und 2-3 Tage lang gestapelt, bis der Kleister aushärtet. Anschließend wird eine wasserfeste Schicht auf den Kleister aufgetragen (auf 180 ° C erhitztes Erdölbitumen, Kohlelack oder Bitumenemulsion). bestehend aus 53 % Erdölbitumen, 1,35 % Holzteer, 0,25 % Natriumhydroxid und 45,4 % Wasser).Kohlelack wird kalt aufgetragen und härtet nach 12-24 Stunden aus. Die Bitumenemulsion wird ebenfalls kalt aufgetragen und härtet 2-3 Stunden aus.

Mit einer Imprägnierung versehenes Holzmaterial wird sofort mit Sand bestreut, um seine Festigkeit zu erhöhen.

Die so imprägnierten Teile der im Boden vergrabenen Stützen werden zum Schutz der Abdichtungsschicht mit einer Schicht Dachpappe oder Dachpappe umwickelt.

Das Holz der Arbeitsstützen sollte an Stellen bearbeitet werden, an denen es zu Fäulnis gekommen ist.

Als vorbeugende Maßnahme werden die wichtigsten Stützen antiseptisch behandelt: an Bahnübergängen, Kommunikationsleitungen sowie an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit.

Antiseptische Behandlung von Partnern, Vorhängen, Löchern

Die von äußerer Fäulnis betroffenen Stellen werden von Fäulnis befreit und mit Hilfe eines Pinsels mit einer Schicht Paste bedeckt (Rezepte Nr. 1, 2, 3 und 4). Alle horizontalen Schlitze und Verbindungsteile sind mit Paste gefüllt. Nachdem die Paste getrocknet ist, wird auf die behandelte Oberfläche eine wasserabweisende Schicht aufgetragen – erhitztes Bitumen mit Sand oder Kuzbasslak. Ebenso werden die Enden von Gestellen, Anbauteilen und Traversen geschützt.

Antiseptische Verbände

Um die Stützbereiche an besonders verrottungsgefährdeten Stellen (äußerer Teil der Befestigungen nahe der Bodenoberfläche) zu schützen, werden diese mit antiseptischen Bandagen umwickelt. Feuchtigkeit aus dem Boden dringt nach und nach in das Holz ein und steigt an die Spitze der Stange. Sie reicht den Verband, löst das Antiseptikum auf und spült damit den nächstgelegenen Teil der Stütze.

Auf einen 50 cm breiten Streifen Dachpappe, Dachpappe, Pergament oder Sackleinen wird eine Schicht Spezialpaste mit Natriumfluorid aufgetragen.

Das Ausmaß der Befestigungsschäden durch Fäulnis hängt vom Grundwasserspiegel ab: Je niedriger der Grundwasserspiegel, desto tiefer ist das Holz betroffen.

Antiseptische Verbände schützen das Holz unter dem Verband und den Bereich 20–30 mm über und unter dem Verband.

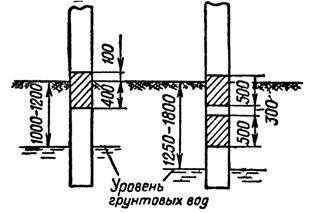

Ein Verband wird in einer Tiefe von 1–1,2 m auf dem Grundwasserspiegel angebracht; Zwei Streifen werden in einer Tiefe von 1,2–2 m platziert (Abb. 1).

Aufsätze aus unbehandeltem Holz werden in der richtigen Höhe mit Kleister bedeckt und mit einer Schicht Dachteer, Brisol oder Pergament umwickelt, um ein Auslaugen des Antiseptikums in den Boden zu verhindern.

Für einen festen Sitz der Bandagen werden diese mit Dachpappennägeln festgenagelt und mit Draht abgedeckt. Die Oberfläche der Abdichtungsbandage wird mit Bitumen abgedeckt.

Arbeitsgeräte werden bei Feststellung von Fäulniserscheinungen in der „Boden-Luft“-Zone in einer Tiefe von 30-40 cm abgerissen, gründlich von Schmutz und Fäulnis gereinigt, dann mit einer 3-4 mm dicken Pastenschicht bedeckt und fest mit einem überlappenden Streifen Dachmaterial oder Pergalin mit einer Breite von 15 cm umwickelt, der Verband mit Nägeln und Draht fixiert, anschließend die Grube mit Erde bedeckt und gerammt.

Ein Verband verbraucht 0,6–1,0 kg Kleister und 0,4–0,5 kg Bitumen. Die Verwendung antiseptischer Verbände erhöht die Lebensdauer des Aufsatzes um 5-6 Jahre.

Reis. 1. Platzierung antiseptischer Verbände auf verschiedenen Grundwasserspiegeln

Beim Durchführen der Leitung durch die Weide ist es zum Schutz der Tiere vor Vergiftungen erforderlich, den äußeren Teil mit Erde zu bestreuen oder mit einer Schicht Teer und Bitumen abzudecken. Die Paste nicht am Arbeitsplatz verteilen oder belassen.

Das Rezept für Pasten zur Bekämpfung von Holzfäule aus Oberleitungen

Mosenergo-Rezept Nr. 1: Natriumfluorid – 36 %; Dinitrophenol – 10 %; Natrium- oder Kaliumdichromat – 12 %; Soda – 2 %; Sulfid-Flüssigextrakt – 7 %; Wasser – 33 %.

Mosenergo-Rezept Nr. 1: Natriumfluorid – 36 %; Dinitrophenol – 10 %; Natrium- oder Kaliumdichromat – 12 %; Soda – 2 %; Sulfid-Flüssigextrakt – 7 %; Wasser – 33 %.

Der Sulfidextrakt der Lauge wird in heißem Wasser gelöst, anschließend werden Antiseptikum und andere Komponenten hinzugefügt. Um eine dickere, rutschfeste Paste zu erhalten, wird der resultierenden Zusammensetzung etwas fetter Ton zugesetzt.

Rezept Nummer 2: Uralit oder Triolit – 49 %; Bitumen – 17 %; grünes Öl – 24 %; Wasser – 10 %.

Rezept Nummer 3: Natriumfluorid -40 %; Kusbasslak – 50 %; Wasser – 10 %.

Rezept Nummer 4: Dinitrophenol – 50 %; Kuzbaslak – 40 %, Wasser – 10 %.

Rezept Nr. 5 TSNIIMOD – Paste FHM -7751P: Zubereitung FHM -7751 – 80 %; Kaolin – 15 %; Extrakt aus Sulfidflüssigkeit – 4,5 %; Feuchtigkeitsmittel OP-7 – 0,5 %.

Zur Herstellung der Pasten Nr. 1, 2, 3, 4 wird das Antiseptikum gemahlen, durch ein Sieb mit Löchern von 1-2 mm Durchmesser gesiebt und in einem Holz- oder Eisenbehälter mit Wasser vermischt.

Das Bitumen sollte zusammen mit Grünöl (einem brennbaren Stoff) in einem Abzug bei schwacher Hitze vorsichtig auf 70° erhitzt und nach vollständiger Auflösung in einen Tank mit einem Antiseptikum gegossen und gut vermischt werden. Wenn Kuzbasslak verwendet wird, wird es auf 40-50° erhitzt und dann mit einem Antiseptikum vermischt.

Achtung: Antiseptika sind giftig und infizieren die Schleimhäute und die Haut. Bei längerer Einwirkung zerstören sie Zähne und Knochen und verursachen Vergiftungen. Kuzbaslak, Bitumen und Grünöl wirken sich auf Haut und Augen aus. Bei der Herstellung von Pasten müssen Sie vorsichtig sein und in engen Overalls, Handschuhen und Brillen arbeiten.

Nach der Arbeit mit Antiseptika, insbesondere vor dem Essen, waschen Sie Ihre Hände gründlich mit Seife und waschen Sie die Stellen, an denen das Antiseptikum eingedrungen ist. Overalls sollten ausgezogen und in einem Lagerhaus mit Antiseptika gelagert werden.