EMF- und Stromquellen: Hauptmerkmale und Unterschiede

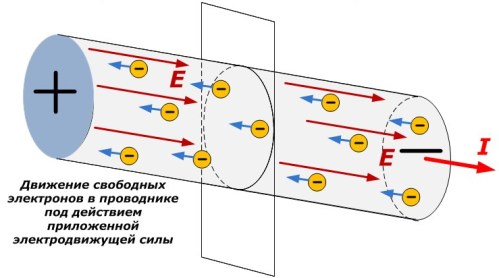

Die Elektrotechnik verknüpft die Natur der Elektrizität mit der Struktur der Materie und erklärt sie durch die Bewegung freier geladener Teilchen unter dem Einfluss eines Energiefeldes.

Die Elektrotechnik verknüpft die Natur der Elektrizität mit der Struktur der Materie und erklärt sie durch die Bewegung freier geladener Teilchen unter dem Einfluss eines Energiefeldes.

Damit elektrischer Strom durch den Stromkreis fließen und funktionieren kann, muss eine Energiequelle vorhanden sein, die in Elektrizität umgewandelt werden kann:

-

mechanische Rotationsenergie der Generatorrotoren;

-

der Ablauf chemischer Prozesse oder Reaktionen in galvanischen Geräten und Batterien;

-

Wärme in Thermostaten;

-

Magnetfelder in magnetohydrodynamischen Generatoren;

-

Lichtenergie in Fotozellen.

Sie alle haben unterschiedliche Eigenschaften. Um ihre Parameter zu klassifizieren und zu beschreiben, wird eine bedingte theoretische Einteilung der Quellen übernommen:

-

aktuell;

-

EMF.

Elektrischer Strom in einem Metallleiter

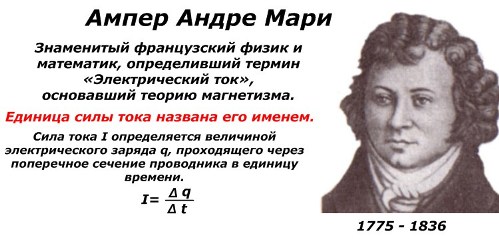

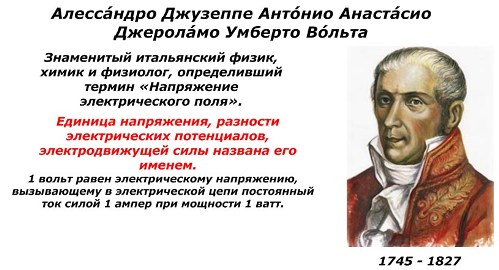

Definition Stromstärke und die elektromotorische Kraft wurde im 18. Jahrhundert von berühmten Physikern der damaligen Zeit angegeben.

Quelle von EMF

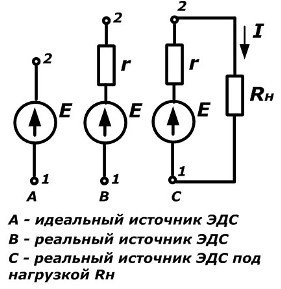

Als ideale Quelle gilt eine bipolare Quelle, an deren Anschlüssen die elektromotorische Kraft (und Spannung) immer auf einem konstanten Wert gehalten wird.Dies wird nicht durch die Netzwerklast beeinflusst und innerer Widerstand an der Quelle ist Null.

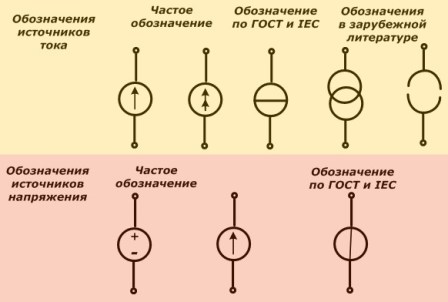

In den Diagrammen wird es normalerweise durch einen Kreis mit dem Buchstaben „E“ und einem Pfeil darin angezeigt, der die positive Richtung der EMF anzeigt (in Richtung der Erhöhung des internen Potenzials der Quelle).

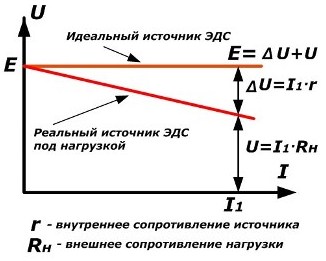

Bezeichnungsschemata und Strom-Spannungs-Kennlinien von EMF-Quellen

Theoretisch hängt die Spannung an den Anschlüssen einer idealen Quelle nicht von der Größe des Laststroms ab und ist ein konstanter Wert. Allerdings handelt es sich hierbei um eine bedingte Abstraktion, die in der Praxis nicht anwendbar ist. Bei einer realen Quelle nimmt der Wert der Klemmenspannung mit zunehmendem Laststrom immer ab.

Die Grafik zeigt, dass die EMF E aus der Summe des Spannungsabfalls am Innenwiderstand der Quelle und der Last besteht.

Tatsächlich fungieren verschiedene chemische und galvanische Zellen, Akkumulatoren und elektrische Netze als Spannungsquellen. Sie sind in Quellen unterteilt:

-

Gleich- und Wechselspannung;

-

gesteuert durch Spannung oder Strom.

Aktuelle Quellen

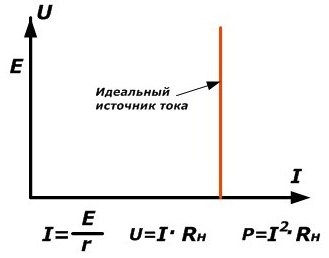

Sie werden Geräte mit zwei Anschlüssen genannt, die einen streng konstanten Strom erzeugen, der in keiner Weise vom Widerstandswert der angeschlossenen Last abhängt und dessen Innenwiderstand gegen Unendlich geht. Auch dies ist eine theoretische Annahme, die in der Praxis nicht umsetzbar ist.

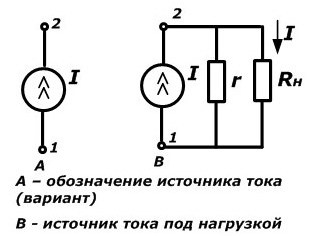

Bezeichnungsschemata und Strom-Spannungs-Kennlinie der Stromquelle

Bei einer idealen Stromquelle hängen ihre Klemmenspannung und Leistung nur vom Widerstand des angeschlossenen externen Stromkreises ab. Darüber hinaus nehmen sie mit zunehmendem Widerstand zu.

Die tatsächliche Stromquelle weicht vom Idealwert des Innenwiderstands ab.

Beispiele für eine Stromquelle sind:

-

Sekundärwicklungen von Stromwandlern, die mit einer eigenen Versorgungswicklung an den primären Lastkreis angeschlossen sind. Alle Sekundärkreise arbeiten im zuverlässigen Verbindungsmodus. Sie dürfen nicht geöffnet werden, da es sonst zu Überspannungen im Stromkreis kommt.

-

Induktoren, durch die der Strom einige Zeit nach der Unterbrechung des Stromkreises geflossen ist. Ein schnelles Abschalten der induktiven Last (ein plötzlicher Widerstandsanstieg) kann zum Bruch der Lücke führen.

-

Auf Bipolartransistoren montierter Stromgenerator, gesteuert durch Spannung oder Strom.

In unterschiedlicher Literatur können Strom- und Spannungsquellen unterschiedlich bezeichnet werden.

Bezeichnungsarten für Strom- und Spannungsquellen in Diagrammen

Lesen Sie auch zu diesem Thema: Äußere Eigenschaften der EMF-Quelle