Industrielle Energiespeichergeräte

Früher wurde die in Wasserkraftwerken gewonnene elektrische Energie sofort an die Verbraucher abgegeben: Lampen brannten, Motoren liefen. Heute jedoch, da die Kapazitäten zur Stromerzeugung stark ausgeweitet wurden, wird die Frage nach effizienten Möglichkeiten zur Speicherung erzeugter Energie in vielerlei Hinsicht ernsthaft aufgeworfen, unter anderem verschiedene erneuerbare Quellen.

Wie Sie wissen, verbraucht die Menschheit tagsüber viel mehr Energie als nachts. Die Spitzenlaststunden in Städten fallen in genau definierte Morgen- und Abendstunden, während Kraftwerke (insbesondere Solar-, Windkraftanlagen usw.) eine bestimmte Durchschnittsleistung erzeugen, die zu verschiedenen Tageszeiten und je nach Wetterlage deutlich schwankt.

Unter solchen Umständen ist es für Kraftwerke keine schlechte Idee, über eine Art Notstromspeicher zu verfügen, der zu jeder Tageszeit den benötigten Strom liefern kann. Werfen wir einen Blick auf einige der besten Technologien zur Lösung dieses Problems.

Hydraulische Energiespeicherung

Die älteste Methode, die bis heute nicht an Aktualität verloren hat. Zwei große Wassertanks sind übereinander angeordnet. Das Wasser im oberen Tank hat, wie jedes in die Höhe gehobene Objekt, eine höhere potentielle Energie als das Wasser im unteren Tank.

Wenn der Stromverbrauch des Kraftwerks gering ist, wird Wasser durch Pumpen in das Oberbecken gepumpt. Zu Spitzenzeiten, wenn die Anlage hohe Leistungen ins Netz einspeisen muss, wird Wasser aus dem oberen Tank umgeleitet durch die Turbine des Hydrogenerators, wodurch mehr Leistung erzeugt wird.

In Deutschland werden Projekte dieser Art von Hydroakkumulatoren für deren spätere Errichtung auf dem Gelände alter Kohlebergwerke sowie auf dem Meeresgrund in speziell dafür geschaffenen Kugellagern entwickelt.

Energiespeicher in Form von Druckluft

In einen Zylinder eingespritzte Druckluft ist wie eine komprimierte Feder in der Lage, Energie in potentieller Form zu speichern. Die Technologie wurde lange Zeit von Ingenieuren ausgetüftelt, aber aufgrund der hohen Kosten nicht umgesetzt. Bei der adiabatischen Gasverdichtung sind jedoch mit speziellen Kompressoren bereits sehr hohe Energiekonzentrationen erreichbar.

Die Idee dahinter: Im Normalbetrieb pumpt eine Pumpe Luft in den Tank, bei Spitzenlasten wird Druckluft unter Druck aus dem Tank abgelassen und treibt die Turbine des Generators an. Weltweit gibt es mehrere ähnliche Systeme, einer der größten Entwickler ist das kanadische Unternehmen Hydrostar.

Geschmolzenes Salz als Wärmespeicher

Solarplatten Es ist nicht das einzige Werkzeug zur Umwandlung der Strahlungsenergie der Sonne.Bei richtiger Konzentration kann die Infrarotstrahlung der Sonne Salz und sogar Metall erhitzen und schmelzen.

So funktionieren Solartürme, bei denen viele Reflektoren die Sonnenenergie auf einen Salztank richten, der auf einem Turm in der Mitte der Station montiert ist. Das geschmolzene Salz gibt dann Wärme an das Wasser ab, das sich in Dampf verwandelt, der die Turbine des Generators antreibt.

Bevor die Wärme in Strom umgewandelt wird, wird sie zunächst in einem Wärmespeicher auf der Basis von geschmolzenem Salz gespeichert. Diese Technologie wurde beispielsweise in den Vereinigten Arabischen Emiraten umgesetzt. Georgia Tech hat ein noch effizienteres Gerät zur thermischen Speicherung von geschmolzenem Metall entwickelt.

Chemische Batterien

Lithiumbatterien für Windkraftanlagen — Das ist die gleiche Technologie wie bei Batterien für Smartphones und Laptops, nur dass es im Speicher des Kraftwerks Tausende solcher „Batterien“ geben wird. Die Technologie ist nicht neu, sie wird bereits heute in den USA eingesetzt. Ein aktuelles Beispiel einer solchen 4-MWh-Anlage ist die kürzlich von Tesla in Australien gebaute. Die Station ist in der Lage, eine maximale Leistung von 100 MW an die Last zu liefern.

Undichte chemische Akkumulatoren

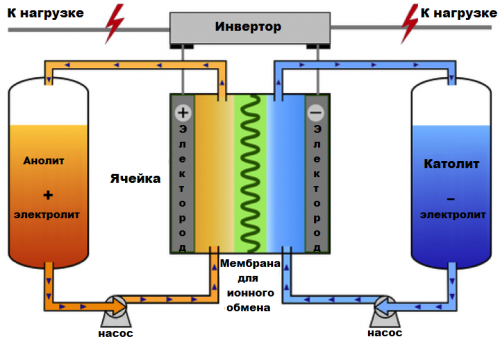

Während sich bei herkömmlichen Batterien die Elektroden nicht bewegen, fungieren bei Flow-Batterien die geladenen Flüssigkeiten als Elektroden. Zwei Flüssigkeiten bewegen sich durch eine Membranbrennstoffzelle, in der eine ionische Wechselwirkung der Flüssigkeitselektroden stattfindet und in der Zelle elektrische Ladungen unterschiedlichen Vorzeichens erzeugt werden, ohne dass sich die Flüssigkeiten vermischen. In der Zelle sind stationäre Elektroden angebracht, um die so geladene elektrische Energie dem Verbraucher zuzuführen.

So ist im Rahmen des Brine4Power-Projekts in Deutschland geplant, Tanks mit Elektrolyten (Vanadium, Salzwasser, Chlor- oder Zinklösung) unter der Erde zu installieren und in örtlichen Höhlen eine 700-MWh-Flow-Batterie zu errichten. Das Hauptziel des Projekts besteht darin, die Verteilung erneuerbarer Energie über den Tag hinweg auszugleichen, um Stromausfälle aufgrund von Windmangel oder bewölktem Wetter zu vermeiden.

Dynamischer Superschwungradspeicher

Das Prinzip basiert auf der ersten Umwandlung von Elektrizität – in Form von kinetischer Energie der Rotation des Superschwungradsund bei Bedarf wieder in elektrische Energie umgewandelt (das Schwungrad dreht den Generator).

Zunächst wird das Schwungrad von einem Motor mit geringer Leistung beschleunigt, bis der Lastverbrauch seinen Höhepunkt erreicht. Wenn die Last ihren Höhepunkt erreicht, kann die vom Schwungrad gespeicherte Energie mit einer um ein Vielfaches höheren Leistung abgegeben werden. Diese Technologie hat keine breite industrielle Anwendung gefunden, gilt jedoch als vielversprechend für den Einsatz in leistungsstarken unterbrechungsfreien Stromquellen.