Elektroantrieb mit asynchroner Ventilkaskade

In der Industrie wird ein Antrieb mit geringem Drehzahlverstellbereich (3:2:1) verwendet, also die sogenannte Ventilkaskade, die auf Basis eines Asynchron-Elektromotors aufgebaut ist und ein System des regelbaren variablen Antriebs darstellt.

In der Industrie wird ein Antrieb mit geringem Drehzahlverstellbereich (3:2:1) verwendet, also die sogenannte Ventilkaskade, die auf Basis eines Asynchron-Elektromotors aufgebaut ist und ein System des regelbaren variablen Antriebs darstellt.

Im Gegensatz zur Drossel- und Frequenzregelung wird bei einer Kaskadenschaltung ein asynchroner Elektromotor an ein dreiphasiges Wechselstromversorgungsnetz angeschlossen. Dies ist ein großer Vorteil dieses Antriebssystems gegenüber den ersten beiden. Es hat auch einen höheren Wirkungsgrad als alle anderen Systeme. Dieser Vorteil lässt sich dadurch erklären, dass bei Kaskadensystemen nur die Schlupfenergie umgewandelt wird, während bei Gleichstromantrieben und Systemen mit variabler Frequenz die gesamte vom Motor verbrauchte Energiemenge umgewandelt wird.

Im Vergleich zu Drossel- und Rheostatstellern sowie Rutschkupplungen, bei denen die Schlupfenergie in Widerständen verloren geht, sind die energetischen Vorteile der Ventilkaskade noch größer.Die Umrichter im Rotorkreis dieser Anlagen dienen ausschließlich der Drehzahlregelung. Der mit einem Asynchronmotor aufgebaute Antrieb ermöglicht den Aufbau von Hochgeschwindigkeitssystemen mit variabler Leistung. Solche Systeme ermöglichen eine reibungslose Geschwindigkeits- und Drehmomentsteuerung und erfordern keine große Anzahl von Strom- und Kontaktgeräten.

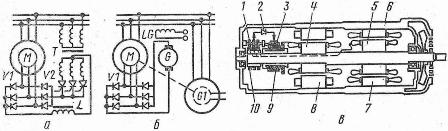

Reis. 1. Kaskadenschemata: a – Ventil, b – Ventilmaschine, c – Einkörper-Ventilmaschine

Die Ventilkaskade weist zudem eine geringe Regelleistung auf, ist leicht automatisierbar und weist gute dynamische Eigenschaften auf.

Es ist zu beachten, dass in der Ventilkaskade der Frequenzumrichter des Rotorkreises keine Blindleistung zirkuliert, um einen rotierenden Magnetfluss des Induktionsmotors zu erzeugen, da dieser Fluss durch die in den Statorkreis eintretende Blindleistung erzeugt wird.

Zudem ist der in der Ventilstufe eingesetzte Wandler nur für eine Leistung proportional zum gegebenen Regelbereich ausgelegt. Gleichzeitig ist in Systemen mit Frequenzregelung der Umrichter an der Erzeugung des magnetischen Flusses beteiligt, und bei seiner Auslegung muss die volle Leistung des Antriebs berücksichtigt werden. Die einfachste Ventilstufenschaltung ist eine Schaltung mit einem Gleichstromzwischenkreis und einem Ventil-EMK-Wandler.

Bei Ventilschaltungen (Abb. A) und Ventilmaschinenkaskaden (Abb. B) wird der Rotorstrom nach einer dreiphasigen Brückenschaltung gleichgerichtet und durch die im ersten Gehäuse eine zusätzliche EMK in den gleichgerichteten Stromkreis eingeleitet Ventilwandler und im zweiten — von der Gleichstrommaschine. Die in Abb. dargestellte Schaltung. a, besteht aus einem Induktionsmotor M mit einem Phasenrotor.

Im Rotorkreis ist ein Ventilwandler V1 enthalten, in dem der Rotorwechselstrom gleichgerichtet wird.Bei einem Ventilwandler wird über die Drossel L ein Wechselrichter (Ventilwandler V2) eingeschaltet, der eine zusätzliche EMF-Quelle darstellt. Der Ventilwandler V2 ist mit einem Transformator T nach einer dreiphasigen Neutralschaltung aufgebaut. Wird normalerweise in kleinen Geräten verwendet.

In diesem Diagramm sind die Funktionen der beiden Ventilwandler klar dargestellt. Hier fungieren die VI-Ventile als Gleichrichter und wandeln den Schlupffrequenz-Rotor-Wechselstrom in Gleichstrom um. Die Ventile V2 wandeln den Strom des stehenden Rotors in Wechselstrom mit der Frequenz des Netzes um, arbeiten also im Modus eines abhängigen Wechselrichters.

In der Ventil-Maschinen-Kaskade (Abb. C) erfolgt die Umwandlung des vom Ventilumrichter V1 gleichgerichteten Rotorstroms in einen Wechselstrom mit der Frequenz des Netzes mit Hilfe einer Gleichstrommaschine G und eines Synchrongenerators G1 . In dieser Schaltung übernehmen die Maschinen G und G1 die Rolle eines Wechselrichters.

Es wurden verschiedene Schemata für asynchrone Ventilkaskaden entwickelt, das grundlegende und gebräuchlichste Schema ist jedoch in Abb. dargestellt. Interessant sind die Einzelschränke AMVK-13-4 mit einer Leistung von 13 kW. In einem Fall werden auf einer solchen Kaskade ein Induktionsmotor mit Phasenrotor, eine Gleichstrommaschine und eine Rotorgruppe ungesteuerter Ventile platziert.

Das Gerät ist ein Wechselstrommotor mit stufenloser Geschwindigkeitsregulierung. Diese Geräte können erhebliche Überlastungen bewältigen. Die Kaskade hat eine Nenndrehzahl von 1400 min-1, eine Versorgungsspannung von 380 V und einen Einstellbereich von 1400-650 min-1 ohne Umschaltung des Statorkreises.

Beim Umschalten der Statorwicklung von Stern auf Dreieck beträgt der Regelbereich 1400-400 min-1, das Drehmoment ist konstant, das Gewicht der Einheit beträgt 360 kg, die Erregerspannung beträgt 220 V.Das Gerät verfügt über eine geschützte Blaskonstruktion. Diese Einheiten sind in Antriebseinheiten einsetzbar.

Eine schematische Anordnung einer Ventil-Maschinen-Kaskade mit einem Körper ist in Abb. dargestellt. v. Auf einer Welle sind der Rotor 5 eines Asynchron-Elektromotors und der Anker 4 einer Gleichstrommaschine montiert. In einem gemeinsamen zylindrischen Stahlbett 6 sind der Stator 7 des Asynchron-Elektromotors und die Pole 8 der Gleichstrommaschine montiert. Kollektor 9 und Schleifringe 10, Kollektorbürsten 3 und Bürsten 1 des Asynchronmotors sind über Siliziumgleichrichter 2 verbunden. Um der Maschine insbesondere bei reduzierter Drehzahl Wärme zu entziehen, sind im Rotor und im Rahmen spezielle Belüftungskanäle vorhanden.

Der Brückengleichrichter, der die gleichgerichtete Rotorspannung an den Anker der Gleichstrommaschine liefert, besteht aus sechs VK-50-1,5-Ventilen mit einer Sperrspannung von 150 V. Wo Energieeinsparung von entscheidender Bedeutung ist.

Neben den beschriebenen Vorteilen der betrachteten Systeme sind auch deren Nachteile zu beachten: hohe Kosten der Ventilwandler und des Ventilmaschinenantriebs, geringer Leistungsfaktor, geringer Wirkungsgrad im Vergleich zu einem Asynchronmotor aufgrund der Tatsache, dass der Antrieb Arbeitet mit maximaler Drehzahl ohne Kurzschluss des Rotorwicklungsmotors, geringe Überlastfähigkeit des Induktionsmotors, geringe Auslastung des Antriebsmotors (ca. 5–7 %), die Notwendigkeit spezieller Startmittel, die Starteigenschaften mit flacher Drehzahlregelung bieten .