Lineare und punktförmige Lichtquellen

Nach der Größe können alle Quellen der Welt bedingt in zwei Gruppen eingeteilt werden:

Nach der Größe können alle Quellen der Welt bedingt in zwei Gruppen eingeteilt werden:

-

Punkt,

-

linear.

Als Punktlichtquelle bezeichnet man eine Lichtquelle, deren Abmessungen im Vergleich zum Abstand zum Strahlungsempfänger so klein sind, dass sie vernachlässigt werden können.

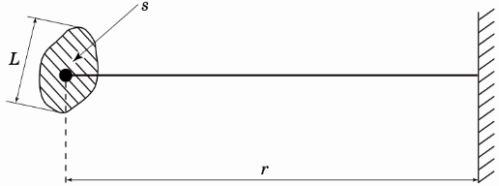

Als punktförmige Lichtquelle gilt in der Praxis eine solche, deren maximale Größe L mindestens zehnmal kleiner ist als der Abstand r zum Strahlungsempfänger (Abb. 1).

Für solche Strahlungsquellen wird die Beleuchtungsstärke durch die Formel E = (I / r2)·cosα bestimmt,

wobei E, I die Oberflächenbeleuchtung bzw. die Lichtintensität der Strahlungsquelle sind; r ist der Abstand von der Lichtquelle zum Fotodetektor; α – der Winkel, um den sich der Fotodetektor von der Normalen verschoben hat.

Reis. 1. Punktlichtquelle

Wenn beispielsweise eine Lampe mit einem Durchmesser von 10 cm eine Fläche in einer Entfernung von 100 m beleuchtet, kann diese Lampe als Punktquelle betrachtet werden. Wenn jedoch der Abstand derselben Lampe zur Oberfläche 50 cm beträgt, kann die Lampe nicht mehr als Punktquelle betrachtet werden.Ein typisches Beispiel für eine punktförmige Lichtquelle ist ein Stern am Himmel. Die Größe der Sterne ist riesig, aber die Entfernung von ihnen zur Erde ist um viele Größenordnungen größer.

Halogen- und LED-Lampen für Einbauleuchten gelten in der elektrischen Beleuchtung als Punktlichtquellen. Eine LED ist praktisch eine Punktlichtquelle, da ihr Kristall mikroskopisch klein ist.

Zu den linearen Strahlungsquellen gehören solche Strahler, deren relative Abmessungen in jeder Richtung größer sind als die Abmessungen eines Punktstrahlers. Mit zunehmendem Abstand von der Beleuchtungsstärkemessebene können die relativen Abmessungen eines solchen Strahlers einen solchen Wert erreichen, dass diese Strahlungsquelle zu einer Punktquelle wird.

Beispiele für elektrische lineare Lichtquellen: Leuchtstofflampen, lineare LED-Lampen, mit LED RGB-Bändern. Aber per Definition können alle Quellen, die nicht als Punktquellen gelten, linearen (ausgedehnten) Lichtquellen zugeordnet werden.

Wenn man von dem Punkt, an dem sich eine punktförmige Strahlungsquelle befindet, die Lichtintensitätsvektoren in verschiedene Raumrichtungen trennt und durch ihre Enden eine Fläche zeichnet, erhält man den photometrischen Körper der Strahlungsquelle. Ein solcher Körper charakterisiert vollständig die Verteilung des Strahlungsflusses im Raum.

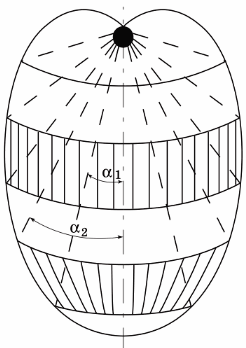

Entsprechend der Art der Verteilung der Lichtintensität im Raum werden auch Punktquellen in zwei Gruppen eingeteilt. Die erste Gruppe besteht aus Quellen mit einer symmetrischen Verteilung der Lichtintensität relativ zu einer bestimmten Achse (Abb. 2). Eine solche Quelle nennt man zirkularsymmetrisch.

Reis. 2.Modell eines symmetrischen Strahlers

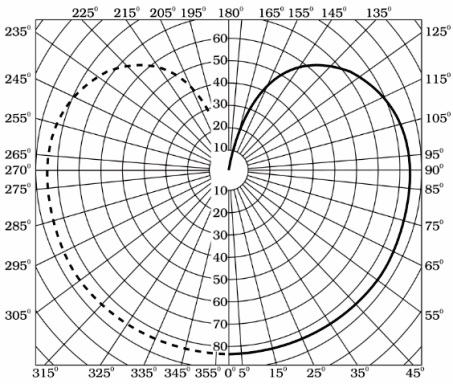

Wenn die Quelle kreissymmetrisch ist, ist ihr photometrischer Körper ein Rotationskörper und kann durch vertikale und horizontale Schnitte, die durch die Rotationsachse verlaufen, vollständig charakterisiert werden (Abb. 3).

Reis. 3. Längskurve der Lichtintensitätsverteilung einer symmetrischen Quelle

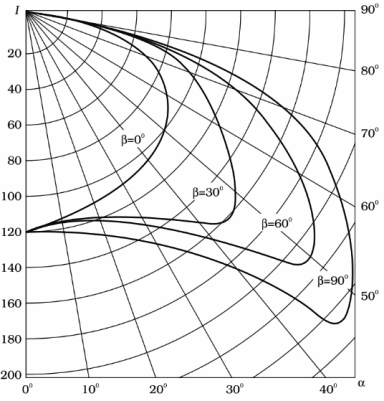

Die zweite Gruppe besteht aus Quellen mit asymmetrischer Lichtintensitätsverteilung. Bei einer asymmetrischen Quelle hat der Lichtintensitätsverteilungskörper keine Symmetrieachse. Um eine solche Quelle zu charakterisieren, wird eine Familie von longitudinalen Lichtintensitätskurven erstellt, die verschiedenen Raumrichtungen entsprechen, beispielsweise nach 30°, wie in Abb. 4. Normalerweise werden solche Diagramme in Polarkoordinaten dargestellt.

Reis. 4. Längskurven der Lichtintensitätsverteilung einer unsymmetrischen Quelle