Beleuchtungsgrößen: Lichtstrom, Lichtintensität, Beleuchtungsstärke, Helligkeit, Helligkeit

1. Lichtstrom

Lichtstrom – die Kraft der Strahlungsenergie, gemessen an der Lichtempfindung, die sie erzeugt. Die Strahlungsenergie wird durch die Anzahl der Quanten bestimmt, die der Emitter in den Weltraum emittiert. Strahlungsenergie (Strahlungsenergie) wird in Joule gemessen. Die pro Zeiteinheit abgegebene Energiemenge wird Strahlungsfluss oder Strahlungsfluss genannt. Der Strahlungsfluss wird in Watt gemessen. Der Lichtstrom wird mit Fe bezeichnet.

wobei: Qе – Strahlungsenergie.

Der Strahlungsfluss ist durch eine zeitliche und räumliche Verteilung der Energie gekennzeichnet.

Wenn sie über die Verteilung des Strahlungsflusses über die Zeit sprechen, berücksichtigen sie in den meisten Fällen nicht die Quantennatur des Auftretens von Strahlung, sondern verstehen sie als eine Funktion, die eine zeitliche Änderung der Momentanwerte ergibt des Strahlungsflusses Ф (t). Dies ist akzeptabel, da die Anzahl der von der Quelle pro Zeiteinheit emittierten Photonen sehr groß ist.

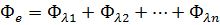

Entsprechend der spektralen Verteilung des Strahlungsflusses werden die Quellen in drei Klassen eingeteilt: mit linearen, streifenförmigen und kontinuierlichen Spektren. Der Strahlungsfluss einer Quelle mit linearem Spektrum besteht aus monochromatischen Flüssen einzelner Linien:

wobei: Фλ – monochromatischer Strahlungsfluss; Fe – Strahlungsfluss.

Bei Quellen mit Bandspektrum erfolgt die Emission in ziemlich breiten Spektralbereichen – Bändern, die durch dunkle Lücken voneinander getrennt sind. Um die spektrale Verteilung des Strahlungsflusses bei kontinuierlichen und gebänderten Spektren zu charakterisieren, wird eine Größe verwendet, die als spektrale Strahlungsflussdichte bezeichnet wird

wobei: λ die Wellenlänge ist.

Die Dichte des spektralen Strahlungsflusses ist ein Merkmal der Verteilung des Strahlungsflusses über das Spektrum und entspricht dem Verhältnis des Elementarflusses ΔFeλ entsprechend einem infinitesimalen Abschnitt zur Breite dieses Abschnitts:

Die spektrale Strahlungsflussdichte wird in Watt pro Nanometer gemessen.

In der Lichttechnik, wo das menschliche Auge der Hauptempfänger der Strahlung ist, wird der Begriff des Lichtstroms eingeführt, um die effektive Wirkung des Strahlungsstroms zu bewerten. Der Lichtstrom ist der aus seiner Wirkung auf das Auge geschätzte Strahlungsfluss, dessen relative spektrale Empfindlichkeit durch die von der CIE genehmigte gemittelte spektrale Effizienzkurve bestimmt wird.

In der Lichttechnik wird der Lichtstrom auch wie folgt definiert: Unter Lichtstrom versteht man die Leistung der Lichtenergie. Die Einheit des Lichtstroms ist Lumen (lm). 1 lm entspricht dem Lichtstrom, der in einem einzigen Raumwinkel von einer isotropen Punktquelle mit einer Lichtstärke von 1 Candela abgestrahlt wird.

Tabelle 1.Typische Lichtwerte von Lichtquellen:

Lampenarten Elektrische Energie, W Lichtstrom, lm Lichtausbeute lm/w Glühlampe 100 Watt 1360 lm 13,6 lm/W Leuchtstofflampe 58 Watt 5400 lm 93 lm/W Natriumhochdrucklampe 100 Watt 10000 lm 100 lm/W Niedrig Natriumdrucklampe 180 Watt 33000 lm 183 lm / W Quecksilberhochdrucklampe 1000 Watt 58000 lm 58 lm / W Metallhalogenidlampe 2000 Watt 190 000 lm 95 lm / W Der auf den Körper fallende Lichtstrom Ф wird in drei Komponenten verteilt: reflektiert vom Körper Фρabsorbiert von Фα und dem verpassten Фτ... At Beleuchtungsberechnungen Nutzungsfaktoren: Reflexionen ρ = Fρ/ F; Absorption α= Fα/ F; Übertragung τ= Fτ/ Ф.

Tabelle 2. Lichteigenschaften einiger Materialien und Oberflächen

Materialien oder Oberflächen Koeffizienten Reflexions- und Transmissionsverhalten Reflexion ρ Absorption α Transmission τ Kreide 0,85 0,15 — Diffuses Silikat-Email 0,8 0,2 — Diffuses Aluminiumspiegel 0,85 0,15 — Spitzer Glasspiegel 0,8 0,2 — Gerichtetes Milchglas 0,1 0,5 0,4 Diffus gerichtetes Bio-Milchglas 0,22 0,15 0,63 Diffus gerichtetes Opalsilikatglas 0,3 0,1 0,6 Diffus Milchsilikatglas 0, 45 0,15 0,4 Diffus

2. Lichtintensität

Die Strahlungsverteilung einer realen Quelle im umgebenden Raum ist nicht gleichmäßig.Daher ist der Lichtstrom kein erschöpfendes Merkmal der Quelle, wenn nicht gleichzeitig die Strahlungsverteilung in verschiedenen Richtungen des umgebenden Raums bestimmt wird.

Um die Verteilung des Lichtstroms zu charakterisieren, wird das Konzept der räumlichen Dichte des Lichtstroms in verschiedenen Richtungen des umgebenden Raums verwendet. Die räumliche Dichte des Lichtstroms, die durch das Verhältnis des Lichtstroms zum Raumwinkel mit der Spitze am Ort der Quelle bestimmt wird, innerhalb dessen dieser Strom gleichmäßig verteilt ist, wird als Lichtintensität bezeichnet:

wobei: Ф – Lichtstrom; ω – Raumwinkel.

Die Einheit der Lichtintensität ist Candela. 1 CD.

Dies ist die Lichtstärke, die ein Schwarzkörper-Oberflächenelement mit einer Fläche von 1:600.000 m2 bei der Erstarrungstemperatur von Platin senkrecht aussendet.

Die Einheit der Lichtstärke ist Candela, cd ist eine der Hauptgrößen im SI-System und entspricht einem Lichtstrom von 1 lm, der gleichmäßig in einem Raumwinkel von 1 Steradiant verteilt ist (vgl.). Ein Raumwinkel ist der Teil des Raumes, der von einer Kegelfläche eingeschlossen wird. Ein Raumwinkel ω, gemessen durch das Verhältnis der Fläche, die er aus einer Kugel mit beliebigem Radius ausschneidet, zum Quadrat der letzteren.

3. Beleuchtung

Unter Beleuchtung versteht man die Lichtmenge oder den Lichtstrom, der auf die Oberfläche einer Einheit fällt. Sie wird mit dem Buchstaben E bezeichnet und in Lux (lx) gemessen.

Die Einheit der Beleuchtungsstärke Lux, lx, wird in Lumen pro Quadratmeter (lm/m2) gemessen.

Die Beleuchtung kann als die Dichte des Lichtstroms auf der beleuchteten Oberfläche definiert werden:

Die Beleuchtung hängt nicht von der Ausbreitungsrichtung des Lichtstroms zur Oberfläche ab.

Hier sind einige allgemein akzeptierte Luminanzindikatoren:

-

Sommer, ein Tag unter wolkenlosem Himmel – 100.000 Lux

-

Straßenbeleuchtung – 5–30 Lux

-

Vollmond in einer klaren Nacht – 0,25 Lux

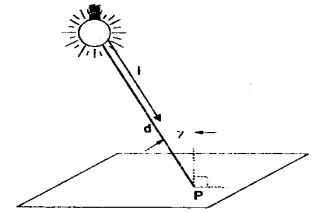

4. Die Beziehung zwischen Lichtintensität (I) und Beleuchtungsstärke (E).

Inverses Quadratgesetz

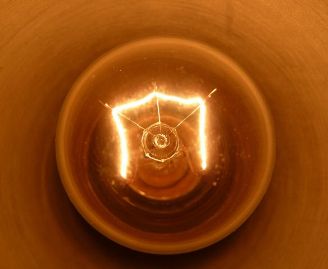

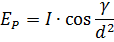

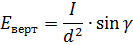

Die Beleuchtung an einem bestimmten Punkt der Oberfläche, senkrecht zur Ausbreitungsrichtung des Lichts, ist definiert als das Verhältnis der Lichtintensität zum Quadrat des Abstands von diesem Punkt zur Lichtquelle. Wenn wir diesen Abstand als d annehmen, kann dieses Verhältnis durch die folgende Formel ausgedrückt werden:

Beispiel: Wenn eine Lichtquelle Licht mit einer Leistung von 1200 cd in einer Richtung senkrecht zur Oberfläche in einem Abstand von 3 Metern von dieser Oberfläche aussendet, beträgt die Beleuchtungsstärke (Ep) an der Stelle, an der das Licht die Oberfläche erreicht, 1200 /32 = 133 Lux. Wenn die Oberfläche 6 m von der Lichtquelle entfernt ist, beträgt die Beleuchtung 1200/62 = 33 Lux. Diese Beziehung wird als inverses Quadratgesetz bezeichnet.

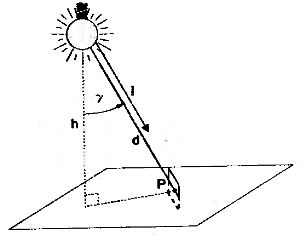

Die Beleuchtung an einem bestimmten Punkt auf einer Oberfläche, der nicht senkrecht zur Lichtausbreitungsrichtung ist, ist gleich der Lichtintensität in Richtung des Messpunkts geteilt durch das Quadrat des Abstands zwischen der Lichtquelle und einem Punkt in der Ebene multipliziert mit der Kosinus des Winkels γ (γ ist der Winkel, der zwischen der Lichteinfallsrichtung und der Senkrechten zu dieser Ebene gebildet wird).

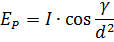

Deshalb:

Dies ist das Kosinusgesetz (Abbildung 1).

Reis. 1. Zum Kosinusgesetz

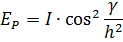

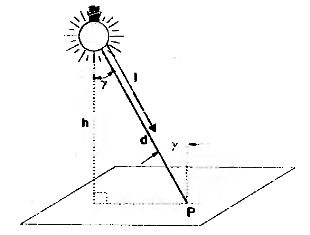

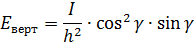

5. Horizontale Beleuchtung

Um die horizontale Beleuchtung zu berechnen, empfiehlt es sich, die letzte Formel zu modifizieren, indem der Abstand d zwischen der Lichtquelle und dem Messpunkt durch die Höhe h von der Lichtquelle zur Oberfläche ersetzt wird.

Figur 2:

Dann:

Wir bekommen:

Diese Formel berechnet die horizontale Beleuchtung am Messpunkt.

Reis. 2. Horizontale Beleuchtung

6. Vertikale Beleuchtung

Die Beleuchtung desselben Punktes P in einer vertikalen Ebene, die auf die Lichtquelle ausgerichtet ist, kann als Funktion der Höhe (h) der Lichtquelle und des Einfallswinkels (γ) der Lichtintensität (I) dargestellt werden (Abbildung 3). ).

Wir bekommen:

Reis. 3. Vertikale Beleuchtung

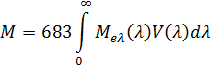

7. Beleuchtung

Um Oberflächen zu charakterisieren, die aufgrund des durch sie hindurchtretenden oder von ihnen reflektierten Lichtstroms leuchten, wird das Verhältnis des vom Oberflächenelement emittierten Lichtstroms zur Fläche dieses Elements verwendet. Diese Größe nennt man Leuchtkraft:

Für Flächen mit begrenzten Abmessungen:

Die Beleuchtungsstärke ist die Dichte des von der Lichtfläche emittierten Lichtstroms. Die Einheit der Beleuchtungsstärke ist das Lumen pro Quadratmeter der Lichtfläche, was einer Fläche von 1 m2 entspricht, die gleichmäßig einen Lichtstrom von 1 lm abgibt. Im Falle der Gesamtstrahlung wird der Begriff der Energieleuchtkraft des strahlenden Körpers (Me) eingeführt.

Die Einheit des strahlenden Lichts ist W/m2.

Die Helligkeit kann in diesem Fall durch die spektrale Dichte der Energieleuchtkraft des emittierenden Körpers Meλ (λ) ausgedrückt werden.

Für eine vergleichende Beurteilung bringen wir die Energiehelligkeiten in die Leuchtstärken einiger Oberflächen ein:

-

Solaroberfläche – Me = 6 • 107 W / m2;

-

Glühfaden – Me = 2 • 105 W / m2;

-

Die Oberfläche der Sonne im Zenit – M = 3,1 • 109 lm/m2;

-

Leuchtstofflampe – M = 22 • 103 lm/m2.

8. Helligkeit

Helligkeit Die Helligkeit des Lichts, das von einer Flächeneinheit in eine bestimmte Richtung abgestrahlt wird. Die Maßeinheit für die Helligkeit ist Candela pro Quadratmeter (cd/m2).

Die Oberfläche selbst kann Licht aussenden, ähnlich der Oberfläche einer Lampe, oder Licht reflektieren, das von einer anderen Quelle, beispielsweise einer Straßenoberfläche, kommt.

Oberflächen mit unterschiedlichen Reflexionseigenschaften weisen bei gleicher Beleuchtung unterschiedliche Helligkeitsgrade auf.

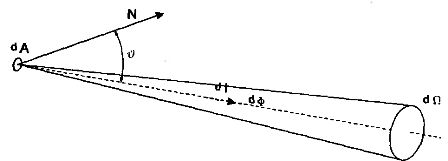

Die von der Oberfläche dA in einem Winkel Φ relativ zur Projektion dieser Oberfläche emittierte Helligkeit ist gleich dem Verhältnis der Intensität des in einer bestimmten Richtung emittierten Lichts zur Projektion der emittierenden Oberfläche (Abb. 4).

Reis. 4. Helligkeit

Die Intensität des Lichts und die Projektion der emittierenden Fläche sind unabhängig von der Entfernung. Daher ist die Helligkeit auch nicht von der Entfernung abhängig.

Einige praktische Beispiele:

-

Helligkeit der Sonnenoberfläche – 2.000.000.000 cd/m2

-

Helligkeit von Leuchtstofflampen – von 5000 bis 15000 cd/m2

-

Oberflächenhelligkeit eines Vollmondes – 2500 cd/m2

-

Künstliche Straßenbeleuchtung – 30 Lux 2 cd/m2