Lastmodi von Energiesystemen und optimale Lastverteilung zwischen Kraftwerken

Der Energieverbrauch und damit die Belastung der Systeme ist ungleichmäßig: Er weist charakteristische Schwankungen innerhalb eines Tages sowie saisonale Schwankungen innerhalb eines Jahres auf. Diese Schwankungen werden hauptsächlich durch den Arbeitsrhythmus der Unternehmen – Stromverbraucher – bestimmt, der mit diesem Lebensrhythmus der Bevölkerung zusammenhängt, in geringerem Maße durch geografische Faktoren.

Im Allgemeinen ist der Tageszyklus immer durch eine mehr oder weniger starke Reduzierung des Verbrauchs in der Nacht gekennzeichnet, während der Jahreszyklus in den Sommermonaten erfolgt. Die Tiefe dieser Lastschwankungen hängt von der Zusammensetzung der Nutzer ab.

Unternehmen, die rund um die Uhr arbeiten, insbesondere bei denen kontinuierliche technologische Prozesse vorherrschen (Metallurgie, Chemie, Kohlebergbau), haben nahezu die gleiche Konsumweise.

Bei Betrieben der Metall- und Maschinenbauindustrie kommt es auch bei Dreischichtbetrieb zu spürbaren Schwankungen im Energieverbrauch, die mit dem üblichen Rückgang der Produktionstätigkeit während der Nachtschichten einhergehen. Bei ein- bis zweischichtiger Arbeit in der Nacht ist ein starker Rückgang des Energieverbrauchs zu beobachten. Auch in den Sommermonaten ist ein spürbarer Rückgang des Verbrauchs zu beobachten.

Noch stärkere Schwankungen des Energieverbrauchs sind charakteristisch für Unternehmen der Lebensmittel- und Leichtindustrie. Der größte ungleichmäßige Verbrauch ist im Haushaltssektor zu beobachten.

Der Lastmodus des Systems spiegelt alle diese Schwankungen des Energieverbrauchs in summierter und natürlich etwas geglätteter Form wider. Belastungszustände werden üblicherweise in Form eines Belastungsplans dargestellt.

Im Tagesdiagramm sind auf der Abszisse die Stunden und auf der Ordinate die Belastungen in MW bzw. % der Maximallast aufgetragen. Die maximale Belastung fällt meist in die Abendstunden, wenn die Beleuchtung den Produktionsenergieverbrauch überlagert. Deshalb verschiebt sich der Höchstpunkt im Laufe des Jahres etwas.

In den Morgenstunden kommt es zu einer Lastspitze, die die maximale Produktionsaktivität widerspiegelt. Nachmittags nimmt die Belastung ab, nachts nimmt sie stark ab.

Bei Jahresdiagrammen sind auf der Abszisse Monate, auf der Ordinate monatliche Kilowattstundenmengen bzw. monatliche Spitzenlasten aufgetragen. Die maximale Belastung sinkt zum Jahresende – aufgrund ihres natürlichen Anstiegs im Laufe des Jahres.

Ein ungleichmäßiger Ladebetrieb einerseits, die Vielfalt der Energieerzeugungsanlagen und deren betriebliche und technisch-wirtschaftliche Eigenschaften stellen andererseits eine komplexe Aufgabe für das Anlagenpersonal dar, um eine optimale Lastverteilung zwischen Stationen und Erzeugungseinheiten zu gewährleisten.

Stromerzeugung hat ihren Preis. Für Thermalstationen — Dies sind Treibstoffkosten, zusätzlich zur Wartung des Servicepersonals, zur Reparatur von Geräten und zur Abschreibung.

An verschiedenen Stationen sind die spezifischen Produktionskosten einer Vt • h je nach technischem Niveau, Leistung und Gerätezustand unterschiedlich.

Das allgemeine Kriterium für die Lastverteilung zwischen Stationen (und innerhalb einer Station zwischen Blöcken) sind die minimalen Gesamtbetriebskosten für die Produktion einer bestimmten Strommenge.

Für jede Station (jede Einheit) können die Kosten in funktionalem Zusammenhang mit dem Lademodus dargestellt werden.

Die Bedingung für das Minimum der Gesamtkosten und damit die Bedingung für die optimale Lastverteilung im System wird wie folgt formuliert: Die Last muss so verteilt werden, dass die Gleichheit der relativen Schritte der Stationen (Einheiten) immer gewahrt bleibt.

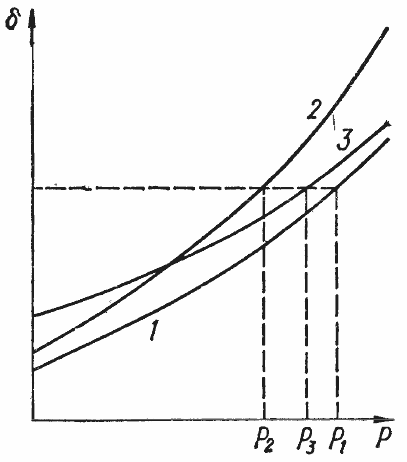

Nahezu relative Schritte von Stationen und Einheiten bei unterschiedlichen Auslastungswerten werden von den Versanddiensten im Voraus berechnet und als Kurven dargestellt (siehe Bild).

Relative Wachstumskurven

Die horizontale Linie spiegelt die Verteilung dieser Last wider, die dem optimalen Zustand entspricht.

Die optimale Verteilung der Systemlast zwischen den Stationen hat auch eine technische Seite.Die Einheiten, die den variablen Teil der Lastkurve, insbesondere die steilen oberen Spitzen, abdecken, werden unter schnell wechselnden Lastbedingungen betrieben, manchmal mit täglichen Stopp-Starts.

Modern kraftvoll Dampfturbineneinheiten sind an einen solchen Betriebsmodus nicht angepasst: Der Start dauert viele Stunden, der Betrieb im Wechsellastmodus, insbesondere bei häufigen Stopps, führt zu einer Zunahme von Unfällen und beschleunigtem Verschleiß und ist außerdem mit einem zusätzlichen, eher empfindlichen Mehrverbrauch verbunden Kraftstoff.

Um die „Lastspitzen“ in den Anlagen abzudecken, werden daher Geräte eines anderen Typs eingesetzt, die technisch und wirtschaftlich gut an eine Betriebsart mit stark schwankender Belastung angepasst sind.

Sie sind für diesen Zweck ideal Wasserkraftwerke: Das Hochfahren des Hydraulikaggregats und dessen Volllast dauern ein bis zwei Minuten, sind nicht mit zusätzlichen Verlusten verbunden und technisch recht zuverlässig.

Wasserkraftwerke, die für die Deckung von Spitzenlasten ausgelegt sind, werden mit deutlich erhöhter Kapazität gebaut: Dies reduziert die Kapitalinvestition um 1 kW, was sie mit der spezifischen Investition in leistungsstarke Wärmekraftwerke vergleichbar macht und eine vollständigere Nutzung der Wasserressourcen gewährleistet.

Da die Möglichkeiten zum Bau von Wasserkraftwerken in vielen Gebieten begrenzt sind und die Topographie des Gebiets die Erzielung großer Fallhöhen zulässt, werden zur Abdeckung der Lastspitzen Pumpspeicherkraftwerke (PSPP) gebaut.

Die Einheiten einer solchen Station sind in der Regel reversibel: Bei Systemausfällen in der Nacht arbeiten sie als Pumpeinheiten und fördern Wasser in einem hoch gelegenen Reservoir. Während der Volllaststunden arbeiten sie im Stromerzeugungsmodus, indem sie das im Tank gespeicherte Wasser mit Energie versorgen.

Sie werden häufig zur Abdeckung der Lastspitzen von Gasturbinenkraftwerken eingesetzt. Die Inbetriebnahme dauert nur 20–30 Minuten, die Lastanpassung ist einfach und wirtschaftlich. Auch die Kostenzahlen der Spitzen-GTPPs sind günstig.

Indikatoren für die Qualität elektrischer Energie sind der Grad der Konstanz von Frequenz und Spannung. Die Aufrechterhaltung einer konstanten Frequenz und Spannung auf einem bestimmten Niveau ist von großer Bedeutung. Mit abnehmender Frequenz nimmt die Drehzahl der Motoren proportional ab, wodurch die Leistung der von ihnen angetriebenen Mechanismen abnimmt.

Es sollte nicht angenommen werden, dass eine Erhöhung der Frequenz und Spannung einen positiven Effekt hat. Mit zunehmender Frequenz und Spannung nehmen die Verluste in Magnetkreisen und Spulen aller elektrischen Maschinen und Geräte stark zu, ihre Erwärmung nimmt zu und der Verschleiß beschleunigt sich. Darüber hinaus droht durch die Änderung der Frequenz und damit der Drehzahl der Motoren oft ein Produktausschluss.

Die Frequenzkonstanz wird durch die Aufrechterhaltung der Gleichheit zwischen der effektiven Leistung der Primärmotoren des Systems und dem gesamten mechanischen Gegenmoment gewährleistet, das in den Generatoren durch die Wechselwirkung magnetischer Flüsse und Ströme entsteht. Dieses Drehmoment ist proportional zur elektrischen Belastung des Systems.

Die Belastung des Systems ändert sich ständig. Steigt die Belastung, wird das Bremsmoment in den Generatoren größer als das effektive Drehmoment der Hauptmotoren, es drohen Drehzahl- und Frequenzrückgänge. Eine Reduzierung der Belastung hat den gegenteiligen Effekt.

Um die Frequenz aufrechtzuerhalten, ist es notwendig, die Gesamtwirkleistung der Hauptmotoren entsprechend zu ändern: im ersten Fall eine Erhöhung, im zweiten Fall eine Verringerung. Um die Frequenz kontinuierlich auf einem bestimmten Niveau zu halten, muss das System daher über eine ausreichende Versorgung mit äußerst mobiler Standby-Leistung verfügen.

Die Aufgabe der Frequenzregulierung wird bestimmten Stationen übertragen, die über eine ausreichende Menge an freier, schnell mobilisierter Energie verfügen. Wasserkraftwerke sind dieser Aufgabe am besten gewachsen.

Weitere Informationen zu Frequenzsteuerungsfunktionen und -methoden finden Sie hier: Frequenzregelung im Stromnetz