Das Gerät und Funktionsprinzip der Diode

Eine Diode ist das einfachste Halbleiterbauelement, das heutzutage auf der Leiterplatte jedes elektronischen Geräts zu finden ist. Je nach interner Struktur und technischen Eigenschaften werden Dioden in verschiedene Typen eingeteilt: Universal-, Gleichrichter-, Impuls-, Zenerdioden, Tunneldioden und Varicaps. Sie werden zur Gleichrichtung, Spannungsbegrenzung, Erkennung, Modulation usw. verwendet. – abhängig vom Zweck des Geräts, in dem sie verwendet werden.

Die Basis der Diode ist p-n-Überganggebildet aus Halbleitermaterialien mit zwei unterschiedlichen Leitfähigkeitstypen. An den Diodenkristall sind zwei Drähte angeschlossen, die Kathode (negative Elektrode) und Anode (positive Elektrode) genannt werden. Auf der Anodenseite gibt es einen Halbleiterbereich vom p-Typ und auf der Kathodenseite einen Halbleiterbereich vom n-Typ. Diese Diodenvorrichtung verleiht ihr eine einzigartige Eigenschaft: Der Strom fließt nur in eine (Vorwärts-)Richtung, von der Anode zur Kathode. Umgekehrt leitet eine normal arbeitende Diode keinen Strom.

Im Anodenbereich (p-Typ) sind die Hauptladungsträger positiv geladene Löcher, im Kathodenbereich (n-Typ) negativ geladene Elektronen. Bei den Diodenanschlüssen handelt es sich um Kontaktmetallflächen, an denen die Drähte angelötet werden.

Wenn die Diode Strom in Durchlassrichtung leitet, bedeutet dies, dass sie sich im offenen Zustand befindet. Wenn der Strom nicht durch den pn-Übergang fließt, schließt die Diode. Somit kann sich die Diode in einem von zwei stabilen Zuständen befinden: offen oder geschlossen.

Durch den Anschluss der Diode im Gleichspannungsquellenkreis, der Anode an den Pluspol und der Kathode an den Minuspol erhalten wir die Durchlassvorspannung des pn-Übergangs. Und wenn sich herausstellt, dass die Quellenspannung ausreichend ist (0,7 Volt reichen für eine Siliziumdiode), öffnet sich die Diode und beginnt, Strom zu leiten. Die Größe dieses Stroms hängt von der Größe der angelegten Spannung und dem Innenwiderstand der Diode ab.

Warum ging die Diode in den leitenden Zustand über? Denn beim richtigen Einschalten der Diode strömten die Elektronen aus dem n-Bereich unter der Wirkung der EMF der Quelle zu ihrer positiven Elektrode, zu den Löchern aus dem p-Bereich, die nun zur negativen Elektrode wandern der Quelle, zu den Elektronen.

An der Grenze der Regionen (am pn-Übergang selbst) kommt es zu diesem Zeitpunkt zu einer Rekombination von Elektronen und Löchern, deren gegenseitige Absorption. Und die Quelle ist gezwungen, dem pn-Übergangsbereich kontinuierlich neue Elektronen und Löcher zuzuführen, wodurch sich deren Konzentration erhöht.

Was aber, wenn die Diode umgekehrt ist und die Kathode am Pluspol der Quelle und die Anode am Minuspol liegt? Löcher und Elektronen streuen vom Übergang aus in verschiedene Richtungen – zu den Anschlüssen – und in der Nähe des Übergangs erscheint ein Bereich voller Ladungsträger – eine Potentialbarriere. Der von den meisten Ladungsträgern (Elektronen und Löchern) verursachte Strom tritt einfach nicht auf.

Aber der Diodenkristall ist nicht perfekt; Zusätzlich zu den Hauptladungsträgern enthält es auch Nebenladungsträger, die einen sehr vernachlässigbaren Dioden-Sperrstrom, gemessen in Mikroampere, erzeugen. In diesem Zustand ist die Diode jedoch geschlossen, da ihr pn-Übergang in Sperrichtung vorgespannt ist.

Die Spannung, bei der die Diode vom geschlossenen Zustand in den offenen Zustand wechselt, wird Diodendurchlassspannung genannt (siehe – Grundparameter von Dioden), was im Wesentlichen der Spannungsabfall am pn-Übergang ist. Der Widerstand der Diode gegenüber dem Durchlassstrom ist nicht konstant, er hängt von der Stärke des Stroms durch die Diode ab und liegt in der Größenordnung von mehreren Ohm. Die Spannung mit umgekehrter Polarität, bei der die Diode abschaltet, wird Diodensperrspannung genannt. Der Sperrwiderstand einer Diode in diesem Zustand wird in Tausend Ohm gemessen.

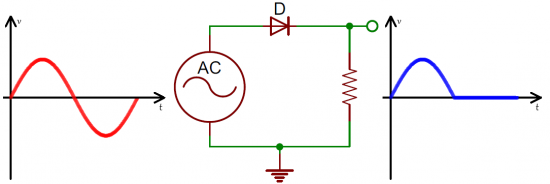

Offensichtlich kann eine Diode von einem offenen Zustand in einen geschlossenen Zustand und umgekehrt wechseln, wenn sich die Polarität der an sie angelegten Spannung ändert. Die Funktionsweise des Gleichrichters basiert auf dieser Eigenschaft der Diode. In einem sinusförmigen Wechselstromkreis leitet die Diode also nur während der positiven Halbwelle Strom und ist während der negativen Halbwelle gesperrt.

Siehe auch zu diesem Thema:Was ist der Unterschied zwischen Pulsdioden und Gleichrichter?