Lineare Spannungsstabilisatoren – Zweck, Grundparameter und Schaltkreise

Vielleicht kommt heute keine elektronische Platine ohne mindestens eine Quelle konstanter Spannung aus. Als solche Quellen dienen sehr oft lineare Spannungsregler in Form von Mikroschaltungen. Im Gegensatz zu einem Gleichrichter mit Transformator, bei dem die Spannung auf die eine oder andere Weise vom Laststrom abhängt und aus verschiedenen Gründen leicht variieren kann, ist ein integrierter Mikroschaltkreis – ein Stabilisator (Regler) – in der Lage, eine konstante Spannung in einem genau definierten Bereich bereitzustellen Lastströme.

Diese Mikroschaltungen basieren auf Feldeffekt- oder Bipolartransistoren und arbeiten kontinuierlich im aktiven Modus. Auf dem Kristall der Mikroschaltung des Linearstabilisators ist neben dem Regeltransistor auch eine Steuerschaltung verbaut.

Bevor es möglich wurde, solche Stabilisatoren in Form von Mikroschaltungen herzustellen, stellte sich in der Vergangenheit die Frage, das Problem der Temperaturstabilität der Parameter zu lösen, da sich die Parameter der Mikroschaltungsknoten bei Erwärmung während des Betriebs ändern.

Die Lösung kam 1967, als der amerikanische Elektronikingenieur Robert Widlar eine Stabilisierungsschaltung vorschlug, bei der ein Regeltransistor zwischen eine ungeregelte Eingangsspannungsquelle und eine Last geschaltet würde und in der ein Fehlerverstärker mit einer temperaturkompensierten Referenzspannung vorhanden wäre Der Steuerkreis. Infolgedessen stieg die Beliebtheit linearer integrierter Stabilisatoren auf dem Markt rasant an.

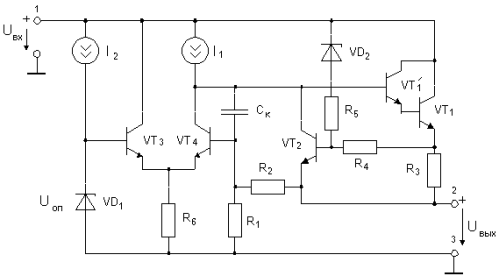

Schauen Sie sich das Foto unten an. Hier ist ein vereinfachtes Diagramm eines linearen Spannungsreglers (z. B. LM310 oder 142ENxx) dargestellt. In diesem Schema steuert ein nicht invertierender Operationsverstärker mit negativer Spannungsrückkopplung mithilfe seines Ausgangsstroms den Entsperrgrad des Regeltransistors VT1, der in einer Schaltung mit einem gemeinsamen Kollektor-Emitter-Folger verbunden ist.

Der Operationsverstärker selbst wird von der Eingangsquelle in Form einer unipolaren positiven Spannung gespeist. Und obwohl die negative Spannung hier nicht zur Versorgung geeignet ist, kann die Versorgungsspannung des Operationsverstärkers problemlos verdoppelt werden, ohne eine Überlastung oder Beschädigung befürchten zu müssen.

Die Schlussfolgerung ist, dass die tiefe negative Rückkopplung die Instabilität der Eingangsspannung neutralisiert, deren Wert in dieser Schaltung 30 Volt erreichen kann. Die festen Ausgangsspannungen liegen also je nach Chipmodell zwischen 1,2 und 27 Volt.

Die Stabilisator-Mikroschaltung hat traditionell drei Pins: Eingang, Masse und Ausgang.Die Abbildung zeigt eine typische Schaltung eines Differenzverstärkers als Teil einer Mikroschaltung zur Gewinnung einer Referenzspannung Zenerdiode angelegt.

Bei Niederspannungsreglern wird die Spannungsreferenz an der Lücke ermittelt, wie Widlar erstmals in seinem ersten linearen integrierten Regler, dem LM109, vorschlug. Im Gegenkopplungskreis der Widerstände R1 und R2 ist ein Teiler eingebaut, durch dessen Wirkung die Ausgangsspannung einfach proportional zur Referenzspannung gemäß der Formel Uout = Uvd (1 + R2 / R1) ist.

Der im Stabilisator eingebaute Widerstand R3 und der Transistor VT2 dienen zur Begrenzung des Ausgangsstroms. Wenn also die Spannung am Strombegrenzungswiderstand 0,6 Volt überschreitet, öffnet der Transistor VT2 sofort, wodurch der Basisstrom des Hauptsteuertransistors VT1 sinkt begrenzt. Es stellt sich heraus, dass der Ausgangsstrom im normalen Betriebsmodus des Stabilisators auf 0,6 / R3 begrenzt ist. Die Verlustleistung des Regeltransistors hängt von der Eingangsspannung ab und beträgt 0,6 (Uin – Uout) / R3.

Wenn am Ausgang des integrierten Stabilisators aus irgendeinem Grund ein Kurzschluss auftritt, sollte die Verlustleistung am Quarz nicht wie zuvor proportional zur Spannungsdifferenz und umgekehrt proportional zum Widerstandswert des Widerstands R3 belassen werden. Daher enthält die Schaltung Schutzelemente – die Zenerdiode VD2 und den Widerstand R5, deren Betrieb den Stromschutzpegel abhängig von der Spannungsdifferenz Uin – Uout einstellt.

In der obigen Grafik können Sie sehen, dass der maximale Ausgangsstrom von der Ausgangsspannung abhängt und somit die Mikroschaltung des Linearstabilisators zuverlässig vor Überlastung geschützt ist.Wenn die Spannungsdifferenz Uin-Uout die Stabilisierungsspannung der Zenerdiode VD2 überschreitet, erzeugt der Teiler der Widerstände R4 und R5 genügend Strom in der Basis des Transistors VT2, um ihn auszuschalten, was wiederum zu einer Basisstrombegrenzung führt zur Erhöhung des Regeltransistors VT1.

Die neuesten Modelle von Linearreglern, wie zum Beispiel der ADP3303, sind mit einem thermischen Überlastschutz ausgestattet, wenn der Ausgangsstrom bei Erwärmung des Kristalls auf 165 °C stark abfällt. Der Kondensator im obigen Diagramm wird zum Frequenzausgleich benötigt.

Übrigens zu den Kondensatoren. Es ist üblich, Kondensatoren mit einer Mindestkapazität von 100 nf an den Ein- und Ausgang der integrierten Stabilisatoren anzuschließen, um eine Fehlaktivierung der internen Schaltkreise der Mikroschaltung zu vermeiden. Mittlerweile gibt es sogenannte Capless-Stabilisatoren wie den REG103, bei denen die Installation von Stabilisierungskondensatoren am Ein- und Ausgang entfällt.

Neben linearen Stabilisatoren mit fester Ausgangsspannung gibt es zur Stabilisierung auch Stabilisatoren mit einstellbarer Ausgangsspannung. Bei ihnen fehlt der Teiler der Widerstände R1 und R2, und die Basis des Transistors VT4 ist zu einem separaten Zweig des Chips geführt, um einen externen Teiler anzuschließen, wie zum Beispiel beim 142EN4-Chip.

Modernere Stabilisatoren, bei denen der Stromverbrauch des Steuerkreises auf mehrere zehn Mikroampere reduziert wird, wie zum Beispiel der LM317, haben nur drei Pins.Fairerweise stellen wir fest, dass es heute auch hochpräzise Spannungsregler wie den TPS70151 gibt, die aufgrund des Vorhandenseins mehrerer zusätzlicher Pins einen Spannungsabfallschutz an den Anschlussdrähten, eine Lastentladungskontrolle usw. ermöglichen .

Oben haben wir über positive Spannungsstabilisatoren im Verhältnis zum gemeinsamen Draht gesprochen. Ähnliche Schemata werden auch zur Stabilisierung negativer Spannungen verwendet. Es reicht aus, nur die Ausgangsspannung des Eingangs galvanisch vom gemeinsamen Punkt zu trennen. Der Ausgangspin wird dann mit dem gemeinsamen Ausgangspunkt verbunden, und der negative Ausgangspunkt ist der Eingangs-Minuspunkt, der mit dem gemeinsamen Punkt des Stabilisatorchips verbunden ist. Spannungsregler mit negativer Polarität wie der 1168ENxx sind sehr praktisch.

Wenn zwei Spannungen gleichzeitig benötigt werden (positive und negative Polarität), gibt es zu diesem Zweck spezielle Stabilisatoren, die gleichzeitig eine symmetrisch stabilisierte positive und negative Spannung liefern. Es reicht aus, nur positive und negative Eingangsspannungen anzulegen zu den Eingängen. Ein Beispiel für einen solchen bipolaren Stabilisator ist der KR142EN6.

Die obige Abbildung ist ein vereinfachtes Diagramm davon. Hier treibt der Differenzverstärker Nr. 2 den Transistor VT2 an, sodass die Gleichheit -UoutR1 / (R1 + R3) = -Uop eingehalten wird. Und Verstärker Nr. 1 steuert den Transistor VT1 so, dass das Potenzial an der Verbindungsstelle der Widerstände R2 und R4 Null bleibt. Wenn gleichzeitig die Widerstände R2 und R4 gleich sind, bleibt die Ausgangsspannung (positiv und negativ) symmetrisch.

Zur unabhängigen Einstellung der Balance zwischen zwei (positiven und negativen) Ausgangsspannungen können Sie zusätzliche Trimmwiderstände an die speziellen Pins der Mikroschaltung anschließen.

Der kleinste Spannungsabfall der oben genannten linearen Regelkreise beträgt 3 Volt. Bei batterie- oder batteriebetriebenen Geräten ist das ziemlich viel und es ist im Allgemeinen wünschenswert, den Spannungsabfall zu minimieren. Zu diesem Zweck ist der Ausgangstransistor vom PNP-Typ ausgeführt, so dass der Kollektorstrom der Differenzstufe gleichzeitig mit dem Basisstrom des Regeltransistors VT1 ist. Der minimale Spannungsabfall liegt nun in der Größenordnung von 1 Volt.

Negativspannungsregler funktionieren auf ähnliche Weise mit minimalem Spannungsabfall. Beispielsweise weisen die Regler der Serie 1170ENxx einen Spannungsabfall von etwa 0,6 Volt auf und überhitzen nicht, wenn sie im TO-92-Gehäuse bei Lastströmen von bis zu 100 mA hergestellt werden. Der Stabilisator selbst verbraucht nicht mehr als 1,2 mA.

Solche Stabilisatoren werden als Low-Droop-Stabilisatoren eingestuft. Ein noch geringerer Spannungsabfall wird bei MOSFET-basierten Reglern (ca. 55 mV bei 1 mA Chip-Stromverbrauch) wie dem MAX8865-Chip erreicht.

Einige Stabilisatormodelle sind mit Shutdown-Pins ausgestattet, um den Stromverbrauch der Geräte im Standby-Modus zu reduzieren – wenn an diesen Pin ein Logikpegel angelegt wird, wird der Verbrauch des Stabilisators auf nahezu Null reduziert (Leitung LT176x).

Wenn es um integrierte Linearstabilisatoren geht, beachten sie deren Eigenschaften sowie dynamische und genaue Parameter.

Die Genauigkeitsparameter sind Stabilisierungsfaktor, Genauigkeit der Ausgangsspannungseinstellung, Ausgangsimpedanz und Spannungstemperaturkoeffizient. Jeder dieser Parameter ist in der Dokumentation aufgeführt; Sie hängen mit der Genauigkeit der Ausgangsspannung in Abhängigkeit von der Eingangsspannung und der aktuellen Temperatur des Kristalls zusammen.

Dynamische Parameter wie das Welligkeitsunterdrückungsverhältnis und die Ausgangsimpedanz werden für unterschiedliche Frequenzen von Laststrom und Eingangsspannung eingestellt.

Leistungsmerkmale wie Eingangsspannungsbereich, Nennausgangsspannung, maximaler Laststrom, maximale Verlustleistung, maximale Eingangs- und Ausgangsspannungsdifferenz bei maximalem Laststrom, Leerlaufstrom, Betriebstemperaturbereich, alle diese Parameter wirken sich auf die Wahl eines bzw. aus der andere.Stabilisator für einen bestimmten Stromkreis.

Eigenschaften linearer Spannungsregler

Hier sind die typischen und beliebtesten Schaltungen zur Einbindung von Linearstabilisatoren:

Wenn die Ausgangsspannung eines Linearstabilisators mit fester Ausgangsspannung erhöht werden muss, wird eine Zenerdiode in Reihe zum gemeinsamen Anschluss hinzugefügt:

Um den zulässigen Ausgangsstrom zu maximieren, wird ein leistungsstärkerer Transistor parallel zum Stabilisator geschaltet, wodurch der Regeltransistor innerhalb der Mikroschaltung zu einem Teil eines zusammengesetzten Transistors wird:

Wenn eine Stromstabilisierung erforderlich ist, wird der Spannungsstabilisator nach folgendem Schema eingeschaltet.

In diesem Fall entspricht der Spannungsabfall am Widerstand der Stabilisierungsspannung, was bei hoher Stabilisierungsspannung zu erheblichen Verlusten führt.In diesem Zusammenhang ist es sinnvoller, einen Stabilisator für eine möglichst niedrige Ausgangsspannung zu wählen, beispielsweise den KR142EN12 für 1,2 Volt.